"먹으로 응축한 '무극 세계'…용 잡는 혈기로 70년 붓질"

입력

수정

지면A36

수묵추상 거장 서세옥 화백 12일부터 갤러리현대 개인전

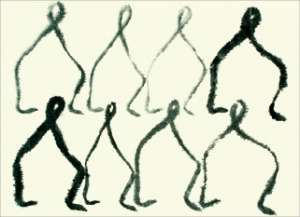

‘수묵 추상’이라는 신개념을 정립한 서 화백이 12일부터 다음달 15일까지 서울 사간동 갤러리현대에서 개인전을 펼친다. 약 1만권의 책을 읽고 무수한 고사(古事)의 은유를 즐기는 서 화백은 20세 때 제1회 대한민국미술전람회에서 ‘꽃장수’로 국무총리상을 받으며 등단했다. 1955년 불과 26세의 나이에 서울대 교수로 부임해 수십년간 서울대 강단을 지키며 한국화단에서 가장 높은 명성과 권위를 누려왔다. 1950~1960년대에는 단순한 구성으로 자연을 화폭에 담았고, 1970년대부터 지금까지 한국화에 극도의 추상성을 더한 ‘인간’ 시리즈 작업에 몰두해 왔다.

“나는 눈에 보이는 세상보다 형태가 없는 절대적 가치를 무극의 공간에서 찾고 있습니다. 거기에는 절대 해방과 절대 자유가 있거든요. 인간은 유한하기 때문에 영원을 동경하죠. 이것이 서로 엉켜서 돌아가는 게 무극의 참모습이라고 생각해요.” 서 화백은 이렇듯 그림을 통해 무한대로의 확장을 꿈꿔왔다. 인간은 우주 속의 무한한 에너지를 쥐고 살고 있는데 캔버스라는 틀 안에 갇혀 있는 것은 말이 안 된다는 게 그의 지론이다. 음악적 율동과 유쾌한 자유로움이 내재한 묵선이 나오기까지 체득되고 내면화된 ‘기운’의 정체인 셈이다.

그는 그림을 그린다는 행위 자체를 ‘도룡(屠龍:용을 사로잡다)’에 비유했다. “‘용’이라고 하는 것은 뱀처럼 모양이 이렇게 되고 발을 달아놓고 뿔따귀를 달아놓고 가상적으로 만들어 놓은 동물인데 사람이 가상적인 동물을 사로잡으려고 일생을 건단 말이죠.”서릿발 같은 붓을 잡고 용을 잡는 기분으로 우주의 참기운을 그려 낸다는 얘기다. 어떻게 하면 최소한의 선으로 대상의 내재율까지 표현할 수 있을지 늘 고심했다는 서 화백은 “붓의 자유스러운 율동에 맞춰 리듬을 타며 수십, 수백여 점을 그리다 보면 때로는 만족할 만한 작품 한 점이 나온다”며 “완벽한 인생이나 예술은 있을 수 없으며 항상 불확실하고 미완인 상태로 계속되고 있다”고 말했다. 전시 개막일에 맞춰 에세이집 산정어록(山丁語錄)을 출간할 예정이다. (02)2287-3500

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com