연봉 50만달러 줘도 인재 못구하는 실리콘밸리

입력

수정

지면A9

인재 뺏기 자제하던 구글·페북

작년 "불공정 담합" 판결 이후 스타트업서 개발자 대거 영입

월가보다 평균 연봉 60% 높아…"창업 생태계 망가지고 있다"

2005년 스티브 잡스 애플 최고경영자(CEO)는 세르게이 브린 구글 창업자에게 경고했다. 구글도 불만은 없었다. 인재 유출을 원하지 않는 것은 마찬가지였다.그러나 서로 직원을 빼가지 않는 관행은 2015년 철퇴를 맞았다. 미국 캘리포니아주(州) 연방법원은 불공정 담합이라며 불법으로 판결했다. 애플과 구글 등 실리콘밸리 기업은 민사소송에서 4억1500만달러(약 4746억원)를 배상해야 했다.

그 이후 실리콘밸리는 치열한 ‘인재 쟁탈전’을 벌이고 있다. 소프트웨어 개발자 등 유능한 인재의 몸값이 천정부지로 치솟는 가운데 부작용도 나타난다. 영국 경제주간지 이코노미스트는 “막대한 현금을 보유한 대기업이 인재를 싹쓸이하고 있다”며 “실리콘밸리가 몇몇 재벌이 시장을 장악하는 한국처럼 변할 수 있다”고 경고했다.

◆IT 대기업이 인재 싹쓸이

링크트인 세일즈포스 어도비 등 소프트웨어 업체가 다 비슷하다. 데이터 분석, 인공지능(AI) 등 미래 시장을 선점하기 위해 유능한 인재는 더 많이 필요한데 인재 채용을 둘러싼 담합마저 깨지면서다. 이코노미스트는 “실리콘밸리의 임금 수준이 빠르게 오르면서 월스트리트 금융권을 추월했다”며 “평균 연봉 기준으로 실리콘밸리가 월스트리트보다 60% 많은 돈을 주고 있다”고 전했다.인재 쟁탈전으로 불똥을 맞은 것은 실리콘밸리 혁신의 근간인 스타트업(신생 벤처기업)이다. 한 스타트업 CEO는 “연봉 50만달러(약 5억7000만원)를 제시해도 쓸 만한 최고운영책임자(COO)를 구하기 어렵다”고 하소연했다. 벤처캐피털인 세콰이어캐피털에 따르면 정보기술(IT) 분야 대기업인 구글, 페이스북, 아마존 등 세 기업이 미국 컴퓨터공학과 졸업생의 약 30%를 매년 뽑아간다. 데이터 분석 스타트업 메타마케츠의 마이크 드리스콜 CEO는 “내가 할 수 있는 일이라고는 ‘흙 속의 진주’를 찾는 것뿐이지만 그마저 그들이 재능을 드러내면 큰 기업이 낚아채 간다”고 불만을 토로했다.

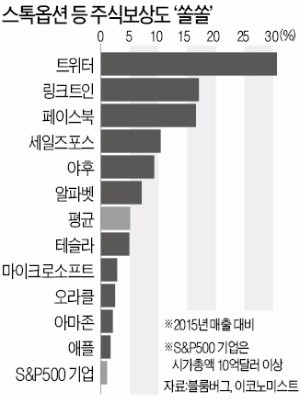

스톡옵션 등 주식 기반 보상도 대기업이 인재 확보에 활용하는 무기다. 미국 IT기업이 지난해 뿌린 주식 기반 보상액은 400억달러(약 45조원)가 넘는다. 구글 지주회사인 알파벳의 작년 주식 보상액은 53억달러로 정규직 직원 모두에게 8만5000달러(약 9700만원)씩 나눠줄 수 있는 규모다.

◆전문가들 “득보다 실이 많아”전문가들은 유능한 인재에 대한 보상은 필요하지만 지금 실리콘밸리의 인재 쟁탈전은 득보다 실이 큰 단계로 접어들고 있다고 진단했다. 창업 생태계가 망가지고 있기 때문이다. 트위터의 공동창업자이자 블로그 서비스업체 미디엄의 CEO인 에번 윌리엄스는 “창업이 점점 어렵고 돈이 많이 드는 일이 되고 있다”며 “허름한 차고에서 창업해 성공을 일구는 일도 드물어질 것”이라고 말했다.

중견업체도 인재 확보와 유지에 어려움을 겪고 있다. 트위터는 지난해 매출의 30%에 이르는 금액을 주식 보상액으로 썼다. 하지만 2014년 초 69달러이던 주가가 현재 18달러로 추락하면서 핵심 인력이 잇달아 퇴사하고 있다. 이코노미스트는 “IT기업이 인재 확보에 돈을 물 쓰듯 하고 있지만 수익으로 회수되지 않을 위험도 있다”고 지적했다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com