금액과 만기가 천차만별인데…채권거래 장내 활성화 실효성 논란

입력

수정

지면A21

거래소 "투명성 높아지면 참여↑"

업계 "선진국도 장외서 채권 거래"

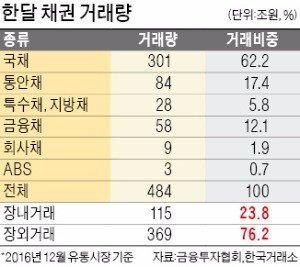

5일 금융투자협회에 따르면 지난해 12월 기준으로 한국거래소 매매 시스템을 통해 한 달간 장내에서 거래된 채권 규모는 115조원이다. 전체 거래 채권 481조원 중 23.8%에 해당한다. 장내에서 거래되는 채권은 주로 국고채다. 은행과 증권사를 시장조성자(PD)로 지정해 투자자들의 원활한 거래를 돕고 있다.문제는 장내 시장의 상품 구색이 단조롭다는 데 있다. 장내 국채 거래 물량 중 국고 지표물 5종목 비중이 96.5%(2015년 기준)에 이른다. 지표물 5종목 비중이 20% 미만인 장외시장과 비교하면 특정 종목 쏠림 현상이 심하다는 평가다. 금융회사들이 표준화된 지표물을 거래할 때만 한국거래소 매매 시스템을 활용하고 있다는 방증이다. 거래 실적을 쌓기 위해 PD들 사이에서 이뤄지는 거래가 지나치게 많다는 지적도 있다.

채권업계는 규격화된 시스템에서 거래가 체결돼야 투명성이 높아지고 시장 참여자들도 많아진다는 한국거래소 논리에 이의를 제기한다. 금액과 만기가 천차만별인 채권 특성상 거래 투명성과 거래량을 정비례 관례로 보기 어렵다는 지적이다. 미국 등 선진국들이 채권을 장외에서만 거래하는 것도 이 같은 한계 때문이다.

한 채권 딜러는 “채권은 물량이 100억원 미만이면 유동성 문제로 매도 가격이 떨어진다”며 “장외 시장을 활용하지 않으면 100억원이 넘는 물량을 제값에 팔 수 없다”고 말했다.

송형석 기자 click@hankyung.com