"농어촌상생기금, 결국 기업 팔 비틀기 되나"

입력

수정

지면A14

올해 1000억 채운다더니 모인 건 고작 100만원뿐

준조세 논란에 '미르·K재단 닮은꼴' 비판

대기업에 홍보 넘어 출연금 강요 '우려'

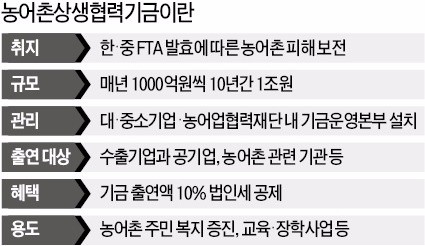

상생기금은 2015년 11월 한·중 자유무역협정(FTA) 국회 비준 동의 조건으로 여·야·정이 합의한 ‘무역이득공유제’의 산물이다. 당시 여·야·정은 FTA 발효로 이득을 볼 수출기업 등 산업계를 중심으로 매년 1000억원씩 걷어 10년간 1조원의 기금을 조성하기로 의견을 모았다.

지난해 12월 국회는 후속조치로 FTA 체결에 따른 농어업인 지원에 관한 특별법(FTA농어업법) 개정안 등을 통과시켰다. 기금에 출연한 기업에는 출연금의 10%를 법인세액에서 공제하는 세제 혜택도 부여했다. 올해 3월엔 농식품부와 해양수산부, 산업통상자원부가 공동으로 전담 조직인 농어촌상생기금 운영본부를 대·중소기업·농어업협력재단(이사장 안충영)에 설치했다.◆기금운영본부장은 ‘공석’

상생기금은 출발부터 ‘준조세 논란’에서 자유롭지 못했다. 국가가 할 일을 위해 기업으로부터 돈을 걷는다는 점에서 ‘미르·K스포츠재단’을 연상케 한다는 비판이 제기됐다.

우여곡절 끝에 닻을 올렸지만 모금은 순탄치 않았다. 최순실 게이트로 한바탕 홍역을 치른 기업들은 비자발적 기부금 출연에 극히 소극적인 태도로 돌아섰다. 몇몇 대기업은 재발방지 대책 일환으로 잇달아 외부 출연금 통제를 강화했다. 지난 2월 삼성그룹 계열사들이 10억원 넘는 외부 후원금 등을 낼 때 반드시 이사회 의결을 거치도록 명문화한 데 이어 SK그룹도 비슷한 내용의 규정을 마련했다.이런 와중에 상생기금 내부에서도 잡음이 있었다. 3월부터 상생기금을 이끌어온 홍성재 기금운영본부장이 지난달 말 갑자기 물러난 것이다. 홍 전 본부장은 농식품부 관료 출신이다. 정부 관계자는 “홍 전 본부장이 기금 모금으로 심한 스트레스를 받은 것으로 안다”고 전했다.

◆농업계 “정부가 직접 나서라”

농업계에선 기금 모금을 위해 정부가 더 적극 나서야 한다고 압박했다. 새 정부도 여기엔 반대하지 않는다. 지난달 취임한 김영록 농식품부 장관은 국회 인사청문회에서 “지금은 정부가 기금을 모금하면 위법으로 돼 있는데 관련법을 완화해서라도 별도 조치할 필요가 있다”고 말했다. 현행 기부금품법은 정부기관과 공무원 등의 기부금 모금을 금지하고 있는데 농식품부는 최근 기부금품법 주무부처인 행정자치부에 법안 개정 가능성을 타진한 것으로 알려졌다.지난해 국회를 통과한 FTA농어업법 개정안에서도 “기금 조성액이 부족한 경우 정부는 부족분을 충당하기 위해 필요한 조치를 한다”고 명시돼 있다. ‘필요한 조치’에 대해선 해석 논란이 있다. 농식품부 관계자는 “기금 모금을 위한 기업 대상 홍보활동을 더욱 강화하겠다는 취지 정도로 해석하면 된다”고 설명했다. 하지만 경제계 일각에선 정부가 단순 홍보 차원을 넘어 기업을 과도하게 압박하지 않을까 우려하는 시각이 여전히 존재한다.

오형주 기자 ohj@hankyung.com