안오르는 내 월급…구글·아마존 때문이라고?

입력

수정

지면A20

이상은 기자의 Global insight

MIT연구팀 논문

실업률 하락 땐 물가상승…세계화로 더이상 맞지 않아

"일부 대기업이 세계시장 장악, 노동분배율 감소하기 때문"

난감한 점은 이유가 뚜렷하지 않다는 것이다. 이유가 뭐냐에 따라 일시적인 현상이냐 장기적인 현상이냐를 가늠할 수 있는데 알쏭달쏭이다. 물가가 곧 뛰어오르리라고 생각한다면 초저금리 시절 발행된 채권에 투자하는 것은 손실을 예감하고도 돈을 넣는 바보 같은 일이다. 하지만 채권시장은 중앙은행들의 긴축 기조에 긴장하면서도 길게 보면 금리가 오르는 데 한계가 있다는 쪽에 거는 분위기다. 장기적인 현상이라는 판단이다.

그런데 미국 매사추세츠공대(MIT)와 미국경제연구소(NBER) 연구진은 이와 관련해 또 다른 해석을 내놨다. 구글, 아마존, 페이스북, 우버 같은 ‘슈퍼스타’ 기업이 늘어났기 때문에 임금이 안 오른다는 것이다. 구글 본사 엔지니어의 초임 연봉이 10만달러를 훌쩍 넘는다는데, 얼핏 이해가 쉽지 않은 대목이다.연구진은 세계화의 결과 글로벌 시장 전체가 ‘승자가 대부분을 가져가는’ 과점체제로 바뀌어가고 있다고 강조했다. 소비자가 인터넷에 접속해 세계 각국의 제품이나 서비스 가격을 쉽사리 비교하고 선택하게 되면서 기업들은 경쟁 압력을 전보다 더 많이 받고 있다. 많은 사람이 선택하는 상품이나 서비스가 더 많은 주목을 받고 더 많이 팔리는 ‘네트워크 효과’도 점점 더 강력하게 나타나는 중이다.

경쟁이 치열하고 네트워크 효과가 강해질수록 생산성이 높은 한두 개의 상위 기업이 승자가 된다. 생산성이 높다는 것은 곧 노동력을 적게 투입하고도 돈을 많이 번다는 얘기다. 해당 기업에서 일하는 소수의 노동자는 고연봉을 받을 수 있지만 모두가 구글 같은 승자 기업에서 일할 순 없는 노릇이다. 그러니 슈퍼스타 기업이 등장해서 시장을 싹쓸이할수록 노동에 돌아가는 몫이 줄어드는 경향이 있다고 이들은 분석했다.

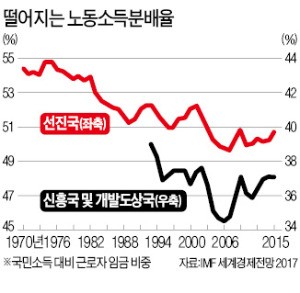

정보기술(IT)산업의 등장 등으로 생산성이 높아졌지만 높아진 생산성의 혜택을 대다수 근로자는 가져가지 못하는 체제가 구축되고 있다는 뜻이기도 하다. 세계 각국 사람들이 제각기 자기 나라 제품을 쓰는 대신 모두들 삼성전자나 애플의 휴대폰을 쓰는 것도 이런 과점화를 보여주는 한 예일 것이다.연구진은 미국의 노동소득분배율(전체 국민소득 대비 노동에 분배된 금액의 비중)이 1990년 50%대 후반에서 최근 40% 수준까지 떨어진 것(NIPA 기준)이 시장의 전반적인 과점화와 관련이 있다고 해석했다. 국제통화기금(IMF) 등의 자료를 보면 미국 외 다른 나라에서도 공통적으로 나타나는 현상이다.

이상은 기자 selee@hankyung.com