[리테일+] 소비심리 7년 만에 최고치인데…유통업계 초조한 까닭

입력

수정

소비자심리지수가 100을 넘으면 생활형편이나 경기 및 수입이 좋아질 것으로 보는 사람이 많다는 뜻이고 100 미만이면 그 반대다.

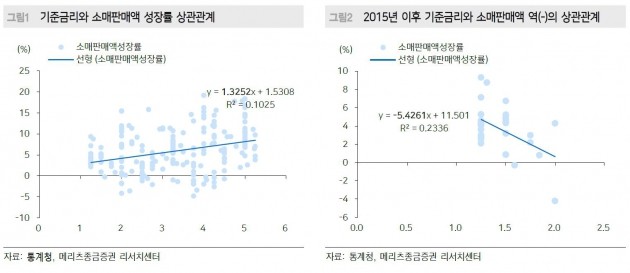

유통업계는 그렇지만 불안하다. 한국은행 금융통화위원회가 11월 통화정책회의에서 기준금리를 올릴 것으로 예상되고 있어서다. 2년 전부터 기준금리와 소매판매액은 '역(마이너스)의 관계'를 보이고 있다.

금융투자업계에 따르면 금통위는 오는 30일 만장일치로 기준금리를 25bp 인상할 가능성이 높다. 원·달러 환율이 크게 하락(원화의 가치 상승)했지만, 이번엔 금리인상 결정에 영향을 주지 못할 것이란 분석이 많다.

이미선 하나금융투자 채권 담당 연구원은 "기조적인 금리인상을 계획 중인 한국은행 입장에선 초반부터 금통위 내 의견을 하나로 모았을 가능성이 높다"며 "1~2명의 소수의견이 나올 경우 향후 한은의 금리인상이 기조적일 것인지에 시장의 의구심이 높아질 수 있기 때문"이라고 했다.

1080원대 중반까지 내려온 원·달러 환율이 수출에 부정적인 영향을 줄 수 있어 금통위가 금리인상에 주저할 것이란 분석도 힘을 얻지 못하고 있는 실정이다.

원화 강세가 금리인하로 이어진 2011~2014년 당시와 비교해 글로벌 경제의 펀더멘털(기초체력)이 강해졌기 때문이라는 것. 한국 수출은 오히려 글로벌 경기 확장 덕에 직접적인 수혜를 누리고 있으며, 앞으로도 수출이 통화 강세의 부정적인 영향을 줄여줄 것으로 시장은 보고 있다.

금융시장뿐만 아니라 유통업계 역시 금리 결정을 초조하게 바라보고 있다. 2000년 이후 대체로 기준금리와 소매판매액이 정(플러스)의 상관관계를 나타냈는데 2년 전부터 역의 관계로 돌아선 탓이다. 가계부채의 급증이 원인으로 지목됐다.

양지혜 메리츠종금증권 유통 애널리스트(기업분석가)는 "2015년부터 지금까지 기준금리와 소매판매액은 역의 관계를 기록 중이다"라며 "가계의 소득에 비해 부채가 더 빠르게 늘어난 영향 때문인데 금리인상 시 가계의 소비지출이 위축될 수 있다"라고 우려했다. 소득이 증가하더라도 채무상환에 우선적으로 사용돼 소비로 연결되지 못할 것이란 얘기다.

'가성비(가격 대비 성능)' '가격 경쟁력'이란 단어가 요새 유통업계의 흥행 요소로 떠오른 이유도 여기에 있다. 이른바 '평창 롱패딩'의 품절 대란을 지켜본 제조사 대표가 "'비정상가격의 정상가화'가 완판 비밀"이라고 귀띔한 것과 일맥상통한다.

저출산과 고령화로 2016년을 기점으로 국내 생산가능인구 수는 이미 감소세로 돌아섰다. 추가적인 수요 창출이 어려워지면서 브랜드 역량과 차별화된 제품의 희소성 그리고 시장 지배력으로 가격 결정력을 갖춘 유통기업들이 이익을 낼 수 있다고 업계는 입을 모으고 있다.

정현영 한경닷컴 기자 jhy@hankyung.com