모래와 물감의 이색 조화… 풍경이 되다

입력

수정

지면A32

27일까지 노태웅 화백 개인전

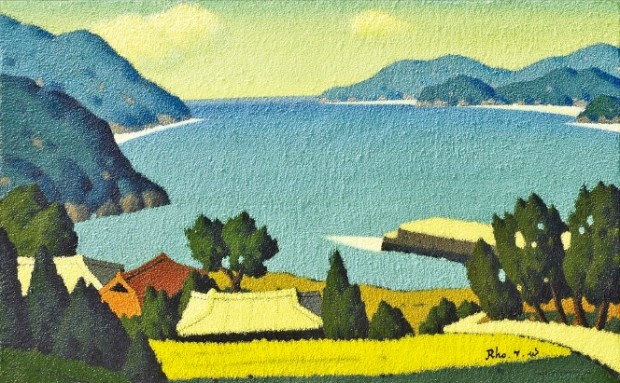

영남 화단에서 복고풍 구상화로 주목받아온 노 화백이 오는 27일까지 서울 청담동 박영덕화랑에서 개인전을 연다. 계명대 미대와 대학원을 졸업한 그는 서른한 살에 첫 개인전(맥향화랑)을 열어 단번에 반향을 일으켰다. 그림과 현실의 경계를 허물어 하나로 만들고자 전국을 배회하던 청년은 이제 질주하는 문명의 한복판에서 캔버스를 붙들고 일상과 자연의 숨소리를 붓질하는 노장부가 됐다. 기차역, 판자촌, 농경지, 어촌의 부둣가, 폐광 등을 차분하게 화폭에 품어온 그는 오랜 기간 ‘감성의 리얼리스트’란 평가를 받았다.노 화백은 이번 전시회 주제를 작품 제목에서 따온 ‘정화된 풍경’으로 정하고 지난해 남해와 동해, 제주 등을 찾아 사생한 대상을 화폭에 고스란히 담아낸 근작 30여 점을 펼쳐 보인다.

23일 전시장에서 만난 노 화백은 “세상의 번잡스러움이나 그늘지고 어두운 것을 정화시켜 현대인의 삶을 포근하고 따뜻하게 감싸는 게 최고의 화목(畵目)”이라고 했다. 치열하게 살아가는 현대인들에게 대상을 관조하며 그 감회를 보여주고 싶다는 얘기다.

실제로 그의 작업은 다분히 일상적이고 평이한 풍경에서 출발한다. 탄광촌이나 기차역, 한적한 어촌, 눈쌓인 마을 등 일상의 언저리에서 쉽게 만날 수 있는 풍경들이다. 이런 대상들은 호화롭거나 화려한 도시의 정서보다는 쓸쓸하고 적막한 분위기를 자아낸다. 그러나 화면은 한낮의 땡볕을 가득 머금은 듯 눈부시고, 다채로운 색감으로 뒤덮여 해맑기까지 하다. 그는 “평범한 풍경에 자연의 빛을 깊숙이 끌어들여 색채 리듬과 생동감을 살려냈다”며 “사색을 통해 걸러지고 다듬어진 이상화된 풍경이자 정화된 공간”이라고 설명했다.단순한 풍경이지만 작업기법이 독특하다. 초기 작업부터 캔버스에 모래를 바르고 그림을 그린다. 모래가 화면 구석구석에 짓이겨지고 물감을 쳐올린 화폭은 까칠하게 요동친다. 젊은 시절 번들번들 기름기가 많은 유화 물감이 느끼해 모래를 재료로 선택했다. 그것이 더 현대인들의 삶을 닮았다고 믿기 때문이다. 거친 모래 알갱이가 선의 형태보다는 면과 색채를 강조해 두리뭉실한 모형의 대상을 지닌 화면은 따뜻함과 편안함을 선사한다.

제주의 사계절, 남해의 이국적 풍경, 누추한 도시, 한적한 농촌과 어촌을 잡아낸 작품들은 생동의 기운을 물씬 느끼게 한다. 팝아트와 단색화 대세 속에서 오랜만에 보는 복고적이고 목가적인 풍경화가 정겹다.

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com