[이슈+] 갈 곳 잃은 화웨이 5G 장비, 국내 이통사 선택은?

입력

수정

미국·호주 등 화웨이 5G 장비 사용 제동

국내 이동업계 5G 장비 업체 선정에 촉각

LG유플러스, 화웨이 장비 사용 기정사실화

SK텔레콤, KT의 선택만 남아

10월부터 망구축 할 듯…9월 장비업체 선택해야

30일 관련 업계에 따르면 미국과 호주에 이어 일본과 러시아에서도 중국 통신 장비 업체인 화웨이와 ZTE를 자국내 5G 장비 입찰에서 배제시키는 움직임이 일고 있다. 화웨이 장비 사용에 처음으로 제동을 건 국가는 미국이다. 외신 등에 따르면 미국 의회는 2012년부터 화웨이·ZTE 통신 장비 사용 중단을 권고했다. 이 같은 움직임은 화웨이가 미국과 우호적인 관계의 국가들로부터 줄줄이 배제를 당하는 것이 아니냐는 해석도 낳았다.

그 이후 호주는 화웨이·ZTE의 5G 통신 장비 공급을 금지하고 나섰다. 화웨이는 최근 미국의 제재가 부당하다는 내용을 담은 탄원서를 미국 연방거래위원회(FTC)에 제출했다.

이들이 화웨이 장비를 '보이콧' 하는 이유는 정보수집에 대한 우려, 즉 국가안보 때문이다. 미국은 중국 정부가 화웨이 통신장비에 백도어를 설치하고 자국 통신 시스템을 교란할 가능성이 있다는 우려를 꾸준히 제기해왔다.전 세계적인 흐름과는 다르게, 화웨이는 무섭게 성장하고 있다. 특히 통신 장비 점유율은 전 세계 1위다. 5G 네트워크의 핵심인 '대용량 다중입출력장치'(Massive MIMO)에서 가장 앞선 기술을 보유했다는 평가도 받는다.

통신업계 관계자는 "중국 통신시장이 TDD(시분할 이동통신 방식으로 5G에서 사용되는 기술)로 구축돼 이른 기술 확보가 가능했기 때문이다"고 설명했다.

가격 경쟁력도 화웨이의 장점이다. 화웨이의 장비는 경쟁사보다 약 30% 저렴한 것으로 알려졌다. 가격만 보면 화웨이의 5G 장비를 안 쓸 이유가 없는 셈이다. 이 때문에 국내 이동통신사의 고민도 깊어지고 있다. 내년 3월 5G 상용화를 목표로 하는 국내 이동통신사는 9월 말까지 5G 장비 제조사 선정 절차를 마무리할 계획이다.가장 적극적으로 나서고 있는 곳은 LG유플러스다. LG유플러스는 이미 2013년 일부 지역에 화웨이의 통신 장비를 도입해 사용 중이다. 기존에 LTE 화웨이 장비를 사용하고 있기 때문에 5G 상용화시 호환성 문제에서도 자유로울 수 있다.

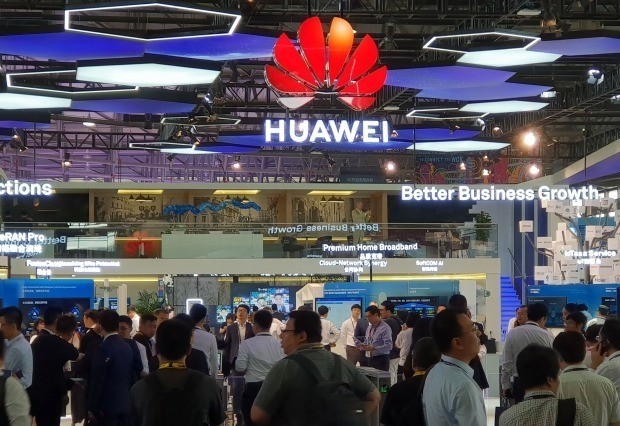

권영수 LG 부회장(전 LG유플러스 부회장)은 전날 화웨이 장비 도입 의지에 대해 재차 간접적으로 드러냈다. 권 부회장은 '화웨이 5G 장비 도입 계획을 바꿀 가능성이 있는가'하는 질문에 "들은 바 없다"고 답했다. 권 부회장은 올해 6월 중국 상하이에서 열린 모바일월드콩그레스(MWC)에서 "5G 장비를 화웨이로 결정했다"며 "투자는 예정대로 진행할 것"이라고 밝혔다.

이에 반해 SK텔레콤과 KT는 화웨이 5G 장비 도입을 두고 이러지도 저러지도 못하는 모양새다. 양사의 최고경영자(CEO)들도 화웨이 5G 장비 도입에 대해 확실한 언급을 한 적이 없다.업계는 SK텔레콤과 KT가 화웨이 장비를 택하지 않을 가능성이 높다고 입을 모은다. 통신 업계 관계자는 "장비의 가격 경쟁력이 있다고 하더라도 호환성의 문제가 있을 수 있다"며 "LTE 장비에서 이미 화웨이를 쓰는 LG유플러스와는 (SK텔레콤과 KT는) 사정이 다를 수 있다"고 언급했다.

일각에서는 화웨이 5G 장비 배척 분위기에 일침을 가하고 있다. 안정상 더불어민주당 방송통신 수석전문위원은 보고서를 통해 "화웨이 장비의 보안 문제와 차별된 장점에 대해 객관적 검토가 필요하다"며 "현재까지 국내 진출한 글로벌 벤더 중에 기지국 장비에 국제 인증을 받은 제조사는 화웨이가 유일하다"고 지적했다.

통신 업계 관계자는 "화웨이의 장비가 보안에 문제가 있다고 한 논문은 여태 없었던 것으로 안다"며 "무조건적인 배척의 분위기 보다는 철저한 검증 절차가 우선이라고 본다"고 설명했다.

최수진 한경닷컴 기자 naive@hankyung.com