[천자 칼럼] 90년째 부끄러운 한글날

입력

수정

지면A27

오형규 논설위원

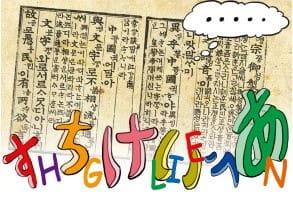

억지 단축어·신조어·비속어는 점입가경이다. ‘댕댕이’(멍멍이), ‘#G’(시아버지)를 모르면 아재 소리를 듣는 세태다. “솔까말 존맛은 아니야”(→솔직히 까놓고 말해 진짜 맛있진 않아) 같은 외계어로 대화가 통할까 싶다.정부도 오십보백보다. 법령에는 ‘수봉’(收捧), 양묘설비, 행정응원’ 등 해괴한 한자어가 지뢰처럼 박혀 있다. 일본 법률을 별 고민 없이 그대로 베낀 탓이다. 법제처가 최근 알기 쉬운 법률 용어를 공모한 결과 수봉은 징수, 양묘설비는 닻 감는 장치, 행정응원은 다른 관청의 협조요청에 응하는 행위로 순화하자는 의견이 나왔다. 국민 의식을 정부가 못 따라간다.

헌법에도 130개 조문 중 37개 조문(29%)에 일본식 한자·표현·어투가 산재해 있다는 지적이 나왔다(정갑윤 자유한국당 의원). 개헌보다 일본식 용어 정비가 더 급하다. 이한섭 고려대 교수의 《일본어에서 온 우리말 사전》에 따르면 1880년대 이후 우리말로 들어온 일본어 어휘가 3634개에 이른다. 땡깡, 기스, 간지 등은 여전히 일상어로 쓰인다.

정부 보도자료를 보면 습관적으로 외래어·외국어를 남발한다. 스타트업, 클러스터, 프리존, 커스터마이징, 크리에이티브팩토리 등처럼 표기는 분명 한글인데 영어를 모르면 이해가 어렵다. 동사무소도 굳이 주민센터로 바꾸고, 민원도우미는 옴부즈맨으로 써야 직성이 풀리는 모양이다. 국어기본법에 ‘공공기관 등의 공문서는 어문규범에 맞춰 한글로 작성해야 한다’는 규정이 무색하다. 하긴 청와대 홈페이지도 ‘브리핑, 온에어, 메시지, 풀버전’ 등 외래어 투성이다.오늘은 한글날이다. 1926년 ‘가갸날’을 기반으로 1928년 제정됐다. 그러나 90년이 지나도록 매년 한글날을 부끄러운 마음으로 맞고 있다. 오늘 하루는 너도나도 한글의 우수성을 칭송하겠지만, 내일이면 까맣게들 잊고 또 한글파괴 경쟁을 벌일 것이다. “말과 글이 거칠면 그 나라의 일이 다 거칠어진다"는 주시경 선생의 말을 되새길 때다.

ohk@hankyung.com