'가성비 甲' 무한잉크 프린터, 불황 속 돌풍

입력

수정

지면A16

올들어 점유율 30% 넘어불법 개조해 사용하던 무한잉크 프린터가 시장의 주력 제품으로 떠오르고 있다. 카트리지를 매번 바꿔야 하는 기존 프린터 대비 10분의 1 수준인 유지비 덕분에 ‘가성비(가격 대비 성능)’를 중시하는 사용자들로부터 호응을 얻고 있다. 프린터업체들은 과거 무한잉크 사용을 제한했지만 이를 찾는 사람이 늘어나자 앞다퉈 관련 제품을 내놓고 있다.

카트리지 제품보다 유지비 저렴

작년보다 점유율 두 배 높아져

글로벌 프린터 시장은 위축

무한잉크 프린터 사용자 늘자

엡손 이어 캐논·HP 등 잇단 출시

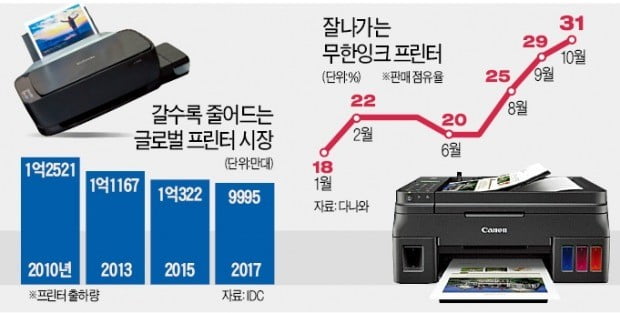

무한잉크 프린터는 가성비를 앞세워 판매량을 급속도로 늘리고 있다. 온라인 가격비교업체 다나와에 따르면 지난달 무한잉크 프린터의 판매 점유율은 전체 프린터 판매량의 31%에 달했다. 지난해 같은 기간 대비 두 배가량 늘어났다. 다나와 관계자는 “업체들이 경쟁적으로 프로모션에 나서면서 판매량이 급격히 늘어났다”고 설명했다.

무한잉크 프린터들은 본래 불법개조에 속하던 물건이다. 사용자들이 프린터 유지비를 낮추기 위해 잉크 카트리지를 잉크통과 연결되도록 개조하기 시작한 게 출발이다. 잉크의 품질이 열악하고 새거나 노즐이 막히는 등 고장이 나기 쉬워 확산되지는 못했다. 주요 프린터 업체들은 무한잉크 방식으로 개조하면 소프트웨어적 방식으로 사용자에게 경고를 표시하기도 했다.무한잉크가 ‘합법’의 영역으로 들어오기 시작한 것은 2011년부터다. 첫 출발은 글로벌 프린터업계 3위인 엡손이다. 뒤를 이어 캐논, HP, 브라더 등 후발주자들도 잇달아 관련 제품을 출시하면서 무한잉크는 당당히 시장의 한 분야로 자리 잡았다. 캐논은 올해 국내에서 무한잉크 복합기 7종을, 브라더는 기업용 무한잉크 프린터 2종과 소비자용 5종을 내놓았다. 삼성전자 역시 2년 만의 복귀작으로 무한잉크 프린터를 선택했다. 2016년 HP에 프린팅 사업부를 매각한 뒤 삼성 브랜드를 단 첫 주문자상표부착생산(OEM) 방식 프린터 제품이다.

글로벌 무한잉크 프린터 시장 1위를 달리는 업체는 엡손이다. 시장분석업체 IDC에 따르면 엡손은 올해 1분기 세계 무한잉크 프린터 시장 출하량의 69.3%를 차지했다. 한국엡손 관계자는 “잉크를 거꾸로 들어도 손에 묻지 않는 잉크탱크 시스템을 선보인 게 주효했다”며 “매출 비중이 높은 온라인 시장을 적극 공략한 것도 성공 요인”이라고 말했다.

불황 속 비용절감 열풍 타고 인기무한잉크 프린터는 본래 프린터 업체들에는 ‘계륵’인 제품이다. 전통적인 수익 창출 방식과 크게 상반되기 때문이다. 업체들은 일반적으로 프린터 본체를 싸게 파는 대신 잉크 카트리지를 비싸게 파는 방식으로 수익을 내왔다. 가정용 프린터 한 대 가격은 10만원대 수준이지만, 잉크 카트리지 가격은 개당 2만~3만원에 달했다. 몇 번만 교체하면 본체 가격을 넘는다. 소비자 사이에서는 “프린터 잉크를 샀더니 본체가 딸려온다”는 농담마저 나왔다.

프린터 업체들은 글로벌 시장이 축소되기 시작하자 전략을 바꿨다. IDC에 따르면 2010년 글로벌 프린터 출하량은 1억2521만 대 수준이었으나 지난해 9995만 대로 20% 이상 감소했다. 전자문서 사용이 보편화되고 경기 불황이 겹치면서 중소규모 기업들이 비용 축소에 나선 탓이다.

업체들은 무한잉크 프린터의 본체 가격을 높이는 식으로 대응하고 있다. 초기 도입 비용을 높여 시장을 양분한다는 전략이다. 다나와에 따르면 무한잉크 복합기의 평균 구매가격은 약 22만2000원 수준으로 카트리지식 복합기(약 13만3000원)보다 9만원가량 비싸다. 프린터업계 관계자는 “대량 출력이 많은 사용자들은 초기 가격이 높아도 무한잉크 프린터를 찾는다”며 “수요가 꾸준히 증가해 업체들이 제품을 경쟁적으로 내놓고 있다”고 했다.

배태웅 기자 btu104@hankyung.com