"기부금 어디 쓰는지도 모르는데…왜 해야하나"

입력

수정

지면A9

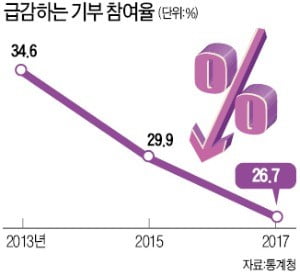

Cover Story - 기업·단체모금 지고 1인·참여형 기부 뜬다연말마다 ‘사랑의 열매’ 등 모금기부에 참여하던 양모씨(31)는 올해엔 참여하지 않기로 결심했다. “돈이 어떻게 쓰이는지 모르겠고 도와준 사람이 성장해가는 모습도 볼 수 없다”는 생각이 들었기 때문이다. 연말연시 추위를 녹여왔던 단체모금 행렬이 얼어붙고 있다. 기부단체들이 모금한 돈을 투명하게 운영하지 않는다는 인식이 확산하고 모금기부에 피로감을 느끼는 사람이 많아지면서다.

모금기부 그만두는 사람들

기부금 사기·유용 사례 잇따라

공익법인 '깜깜이 회계'도 여전

1억 이상 기부 '아너 소사이어티'

신규가입자 2년새 절반으로 '뚝'

‘잊을 만하면 터지는 기부금 사기’

기부의 ‘큰손’들도 사라졌다. 사회복지공동모금회에 1억원 이상을 낸 개인 고액기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’의 신규 가입자 수는 올해 209명(지난 17일 기준)으로 422명이었던 2년 전과 비교해 절반가량 줄었다.모금기부를 그만두는 사람들은 기부금이 어디에 쓰이는지 알 수 없는 ‘깜깜이 회계’ 문제를 지적한다. 한국보건사회연구원이 2016년 내놓은 ‘나눔 실태 및 인식 현황’ 조사보고서에 따르면 기부를 하지 않았다고 답변한 응답자 964명 중 23.8%는 기부하지 않는 이유로 ‘기부를 요청하는 시설, 기관, 단체를 믿을 수 없어서’라고 답했다.

최근 몇 년간 기부금 사기, 유용 사례가 잇따르고 있다. 지난 14일에는 서울남부지방법원이 지난해 9월 사기, 횡령 등 혐의로 기소된 모금단체 ‘새희망씨앗’ 설립자 윤모씨에게 12년형을 내리기도 했다. 윤씨는 2014년부터 “불우아동을 후원한다”고 5만여 명을 속여 127억원을 뜯어낸 뒤 모금한 금액의 1.5%인 2억원만 기부하고 나머지는 지점 운영비 등으로 썼다.

2011년에는 사회복지모금공동회 직원들이 성금을 술값, 노래방비 등 유흥에 쓰다가 적발됐고, 2016년에는 ‘어금니 아빠’로 알려진 이영학 씨가 기부금으로 외제차 등을 구입한 것으로 알려져 공분을 샀다.결산 서류 볼 수 없거나 있어도 ‘엉터리’

정부가 공익법인의 투명성을 높여 기부 문화를 확산하기 위해 작년부터 ‘한국가이드스타’라는 민간단체를 지정하고 이곳을 통해 각 공익법인의 결산서류를 열람하게 하고 있지만 깜깜이 회계에 대한 불신은 계속되고 있다. 현행 상속세 및 증여세법 등에 따르면 자산총액이 5억원 미만이거나 수입금액과 해당 사업연도에 출연받은 재산의 합계액이 3억원 미만인 공익단체는 결산서류 공시의무가 없다. 사회복지법인, 종교법인, 학교, 장학재단 등은 공시의무 부과 대상에서 제외된다. 공익법인 4분의 3의 결산서류는 한국가이드스타에서도 열람할 수 없는 셈이다.

공시를 올려도 자산 100억원 미만의 비영리법인은 외부감사 대상이 아니어서 엉터리인 경우가 적지 않다. 새희망씨앗의 2016년도 기부금 회계 결과에 따르면 고용자 임금으로 총 4187만5467원을 썼다. 직원은 8명으로 1명당 평균 월급을 43만원 줬다는 계산이 나온다. 회계가 엉터리였음을 직감할 수 있는 대목이다.여전히 ‘행인 붙잡기’로 기부 독려

모금단체 스스로가 기부모금에 대한 사람들의 피로도를 높이고 있다는 지적도 나온다.

기획재정부 고시에 따르면 지정기부금단체는 지난해 4013개로 2013년 2584개에서 55%가량 늘었다. 기부모금에 대한 사회적 관심이 낮아지고 있는 상황에서 기부단체가 늘면서 ‘모금경쟁’은 심해졌다. 하지만 단체들은 여전히 지나가는 사람에게 말을 붙이거나 길을 막아서는 형태로 모금하고 있다. 21일 연말을 맞은 서울 광화문광장과 종각역 일대에서는 기부를 독려하는 각 단체의 참여부스 5개가량이 있지만 모두 이 같은 방식으로 운영되고 있었다. 종각역 인근에서 회사를 다니는 이모씨(35)는 “관심이 없다고 말했는데도 불쌍한 사람 사진을 들고 휴대폰을 파는 사람처럼 따라오며 말을 걸기도 해 기부에 대한 인식이 부정적으로 바뀐 것도 있다”고 말했다.

조아란 기자 archo@hankyung.com