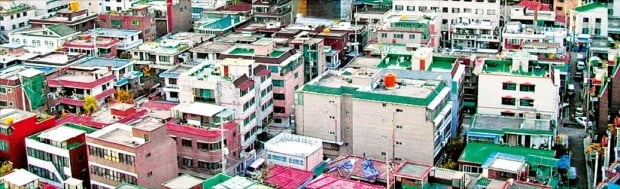

서울 재개발 '보존'에 방점…신규사업 '올스톱'

입력

수정

지면A24

'2030 서울시 기본계획' 수립

2021년 상반기 용역 마무리

"소수의견 존중받는 환경 조성"

서울시는 재개발 사업 방식 다각화를 골자로 한 ‘2030 서울시 주거환경정비기본계획(주택정비형 재개발사업)’을 수립한다고 5일 발표했다. 다음주 계획 수립을 맡을 용역업체 입찰 공고를 하고, 5월 중 계획 수립에 착수해 2021년 상반기 마무리할 예정이다.

새로 수립하는 기본계획의 핵심은 개발과 보존·재생의 공존이다. 정비사업 유형별(조합·공공·지정개발자·사업대행자)로 사례를 분석하고 유형별 발전 방향을 계획에 담을 예정이다. 하나의 구역 안에서도 사업 방식을 다각화해 소수의견이 반영될 수 있도록 할 방침이다.시는 이와 함께 용적률, 공공기여 등 사업성과 관련한 기준을 전면 재검토하기로 했다. 강제철거 예방 등 사회적 약자 보호, 재개발이 끝난 정비구역과 뉴타운 해제 지역에 대한 관리 강화, 특별건축구역 연계 방안 등도 새로 수립할 방침이다. 이렇게 되면 밀어내기식 강제 철거는 어려워질 전망이다.

주거환경정비기본계획은 ‘도시 및 주거환경정비법’에 따라 10년 단위로 수립하고 5년마다 타당성 여부를 검토해 보완하도록 했다. 현재 서울시 주택재개발 사업에는 2015년 수립한 ‘2025 주거환경정비기본계획’이 적용되고 있다. 올해는 계획 보완을 위한 타당성 조사를 할 시기이지만 서울시는 상위법 개정과 제도·사회적 변화를 고려해 새로운 기본계획을 수립하기로 했다.

“사업동력 저하·난개발 우려”주택시장 전문가들과 건설업계에선 시의 이번 방침에 대해 “득보다 실이 클 수 있다”고 우려했다. 사업성 저하로 개발동력이 떨어지거나, 소수의견을 수용하는 과정에서 개발 가능 지역이 축소돼 되레 난개발만 부추길 수 있다는 지적도 나온다.

한 대형건설사의 정비사업부서 관계자는 “한 구역 안에서 소수의견에 따라 일부 부지를 보존할 경우 기준 용적률보다 훨씬 낮은 수준으로만 새 단지를 지을 수 있어 사업성이 크게 낮아진다”며 “재개발 사업은 재건축보다도 까다로워 사업성이 떨어지면 사실상 추진 동력이 떨어질 것”이라고 말했다. 이 관계자는 “노포 보존을 이유로 재개발 사업을 잠정 중단한 세운3구역도 비슷한 사례로 볼 수 있다”며 “소수의견으로 인해 전체 사업이 장기간 표류할 수 있다”고 덧붙였다.

고준석 동국대 겸임교수는 “소수의견을 반영할 경우 전체적인 정비계획 정합성을 유지하기가 쉽지 않다”며 “기존 주거환경을 개선하고 새 주택을 공급하는 재개발 구역의 기능이 약해질 가능성이 높다”고 말했다.소수의견을 명목으로 한 ‘알박기’도 우려된다. 강남권에서 단독주택 밀집지 정비사업을 추진 중인 A조합 이사는 “재개발에 소수의견을 반영하기 시작하면 실제로는 사업에 동의하더라도 높은 보상금을 받기 위해 일단 소수의견을 내는 소유주가 속출할 것”이라고 지적했다.

구역 내 소수의견 소유주가 특정 부지에 몰려 있지 않고 띄엄띄엄 산재해 있으면 더 문제다. 서울시는 이 경우 존치구간으로 소유 부지를 교환해 준다는 입장이지만 이 방식이 실효성 있을지는 미지수다.

한 주택업계 전문가는 “내 집이나 상가를 보존하고 싶다는 사람에게 다른 곳 건물과 교환해주겠다고 하면 무슨 소용이 있겠냐”며 “상권이 발달된 구도심에선 도로 전면 상가 소유주들이 재개발을 반대해 뒤편 주거지역이 슬럼화되는 경우가 늘어날 것”이라고 짚었다.

최진석/선한결 기자 iskra@hankyung.com