원격의료 20년째 시범사업만…票계산에 발목잡힌 유망 신산업

입력

수정

지면A5

정치 벽에 가로막힌 개혁

(3·끝) 이익집단 반발에 규제개선 '헛바퀴'

한 발짝도 못나가는 원격의료·승차공유·빅데이터산업

LG경제연구원이 2003년 발표한 보고서에서 “미래 보건의료는 원격 서비스가 중심이 될 것”이라며 언급했던 가상 사례다. 당시 상상 속 미래는 해외 각국에서 현실화되며 도서벽지 등 의료 사각지대를 메우고 있다. 하지만 한국의 현실은 보고서가 나왔던 16년 전 그대로다.

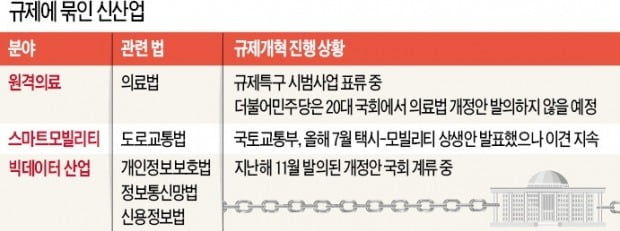

22일 관계부처에 따르면 ‘IT(정보기술) 강국’ 한국은 2000년 의사-환자 간 원격의료 시범사업 후 20년째 ‘테스트’만 되풀이하고 있다. 강원도, 전북 완주군, 충남 서천군 등에서 추진 중인 시범사업은 지역 의사들의 반대로 사실상 좌초했다. 전국보건의료노조 등은 내년 4월 총선에서 원격의료에 찬성하는 정당·의원에 대한 낙선운동에 나서기로 했다.

여당인 더불어민주당은 원격의료 도입을 골자로 한 의료법 개정안을 이번 20대 국회에선 제출하지 않기로 했다. 시민단체 등의 반발을 의식해서다. 의료법 개정안은 18~20대 국회에서 모두 세 차례 발의됐지만 집단휴진 등 의료계 반발로 국회 문턱을 넘지 못했다. 총선 직후 법안을 끄집어낸 뒤 반대운동이 거세지면 흐지부지됐다가 폐기되기를 반복했다.

한국은 우수한 의료인력과 정보통신 기반을 갖추고 있어 일찌감치 ‘원격의료 적임지’로 꼽혀왔다. 개발도상국들이 원격의료 시스템을 구축하기 위해 한국에 도움을 청할 정도였다. 우즈베키스탄은 2017년 정상회담에서 보건의료 협력을 요청했다. 올해 초엔 이동욱 전 보건복지부 인구정책실장을 우즈베키스탄 보건부 차관으로 영입했다. 원격의료 인프라를 구축하기 위해서다. 이인실 한국경제학회장(서강대 경제대학원 교수)은 “원격의료 같은 유망 신산업이 각종 규제에 억눌려 한 발짝도 나아가지 못하는 게 현실”이라며 “내년에 총선까지 있어 과감한 규제개혁을 기대하긴 더 어렵게 됐다”고 말했다.

‘표심’에 발 묶인 승차공유·데이터산업

승차공유 등 스마트모빌리티 분야 역시 규제개혁 논의가 더디기는 마찬가지다. 27만 명에 달하는 택시기사가 반대하고 있어서다. 신산업이 규제에 가로막히자 기업들은 해외로 빠져나가고 있다.

현대자동차는 2017년 국내 승차공유 서비스 벤처기업인 럭시에 50억원을 투자했다가 1년도 안 돼 지분을 처분했다. 이중 삼중으로 막혀 있는 공유경제 서비스 규제 때문에 사업성이 없다고 판단한 것이다. 현대차는 해외로 눈을 돌려 동남아시아 최대 승차공유 업체인 그랩에 2억7500만달러를 투자했다. 올 3월에도 비슷한 사업을 하는 인도 올라에 3억달러를 출자했다.

개인정보보호법 등에 가로막힌 데이터산업도 시민단체 반발 때문에 규제개혁이 봉쇄된 대표적 사례다. ‘데이터는 미래의 원유’란 말이 있을 정도로 데이터의 자유로운 이동은 인공지능(AI), 스마트팩토리 등 신산업의 기본 전제다. 하지만 개인정보 침해 우려가 있다는 이유로 일부 시민단체는 기업들의 데이터 접근을 차단해야 한다고 주장해왔다.

작년 11월 익명화된 정보에 대해선 규제를 일부 풀어주는 내용의 ‘데이터 3법’(개인정보보호법·정보통신망법·신용정보법 개정안)이 발의됐지만 지금까지 국회에 계류 중이다. 문재인 대통령이 직접 나서 국회 처리를 호소하고 있지만 총선을 앞둔 상황에서 국회 통과 여부는 여전히 불투명하다.

국제무역연구원은 최근 보고서에서 “산업 내부의 시장 참여자들이 기득권화돼 있는 데다 정치권도 표심에 휘둘려 이들의 주장을 거부하거나 중재하지 못하고 있다”며 “원격의료, 승차공유 등 4차 산업혁명 시대의 혁신을 주도할 신산업들이 규제 때문에 성장하지 못하고 있다”고 지적했다.

구은서/성수영 기자 koo@hankyung.com