비씨카드, 케이뱅크 최대주주 된다

입력

수정

지면A19

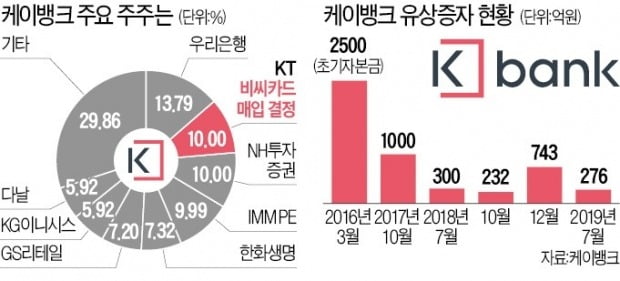

2988억 들여 지분 34% 취득비씨카드가 케이뱅크 최대주주로 나선다. 모기업인 KT의 지분을 인수하고 유상증자에 참여해 34%까지 지분율을 높인다는 계획이다. 케이뱅크는 사실상 ‘개점휴업’ 상태다. 자본금 부족으로 지난해 4월부터 신규 대출을 취급하지 못하고 있다.

KT 지분 인수·유상증자 참여

마스터카드 주식 팔아 자금 마련

비씨카드는 지난 14일 이사회에서 KT가 보유한 케이뱅크 주식 2231만 주를 모두 사들이기로 했다. 취득 가격은 363억원이다. KT 이사회가 최종적으로 매각 결정을 내리면 비씨카드는 케이뱅크 지분 10%를 차지하며 우리은행에 이은 2대 주주가 된다. 케이뱅크는 KT를 대주주로 전환해 1조원 이상의 자본금을 확충할 계획을 세웠지만 무산됐다. KT의 대주주 적격성 심사가 중단됐기 때문이다.비씨카드가 KT를 대신해 유상증자에 참여한다. 인터넷전문은행법에 따르면 정보통신기술기업이 보유할 수 있는 주식의 최대 한도는 34%다. 케이뱅크는 6일 이사회를 통해 5949억원 규모 유상증자를 의결했다. 비씨카드는 기존 주주가 참여하지 않아 발생하는 실권주를 사들여 지분율을 34%로 늘린다는 계획이다.

케이뱅크의 ‘구원투수’로 KT 계열사인 비씨카드가 나선 것은 어쩔 수 없이 꺼내 든 고육지책이라는 게 금융권의 평가다. KT가 직접 증자하는 게 아니라 비씨카드를 통하면 시간과 비용이 더 든다. 덩치가 작은 비씨카드의 부담도 커진다. 그렇다고 케이뱅크를 이대로 방치할 순 없다. 케이뱅크의 시계는 마지막 대출이 집행된 지난해 4월 이후 멈춰 있다. 공정거래법 위반 전력으로 KT의 대주주 등극이 무산돼 자금을 투입받을 길이 막혔기 때문이다.

정보통신기술 기업은 인터넷전문은행 지분을 34%까지 보유할 수 있다. 원칙적으로 금융회사는 지분 보유에 제한이 없지만 비씨카드는 KT의 자회사인 탓에 공정거래법상 동일인으로 취급돼 지분 보유에 제약이 있다는 설명이다.

비씨카드는 글로벌 브랜드 카드사인 마스터카드 지분을 팔아 자금을 마련할 계획이다. 마스터카드는 과거 글로벌 카드사의 연합체로 운영됐지만 2002년 주식회사로 전환했다. 회원사에 이익 기여도에 따라 지분을 무상으로 증여했다. 다른 국내 카드사들은 대부분 마스터카드 지분을 팔았고, 비씨카드도 보유 지분 절반가량을 매각했다. 비씨카드는 남은 마스터카드 주식 145만4000주를 4299억원에 팔기로 했다. 카드업계 관계자는 “국경을 넘는 결제가 활발해지면서 마스터카드 주가가 수년간 크게 뛰었다”며 “가장 마지막까지 지분을 쥐고 있던 비씨카드가 ‘실탄’으로 요긴하게 사용하는 것”이라고 평가했다.케이뱅크, 정상화 성공할까

지분구조가 정리되고, 현금이 투입되더라도 케이뱅크가 이른 시일 내 정상궤도에 오를 수 있을지는 미지수다. 카카오뱅크는 2호 인터넷은행으로 케이뱅크보다 출범이 3개월 늦었지만 가입자 수는 1154만 명(지난해 말 기준)으로 케이뱅크(120만 명)의 10배 규모다. 자산도 22조7000억원으로 케이뱅크(2조5586억원)의 9배에 달한다.

반면 케이뱅크의 성적표는 초라하다. 지난해 1008억원의 순손실을 냈고, 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 10.88%로 은행권을 통틀어 최하위다. 핀테크 공룡 토스가 3호 인터넷은행(토스뱅크) 본인가를 추진하며 경쟁은 더 치열해졌다.비씨카드 사장을 거쳐 지난달 31일 케이뱅크 수장으로 선임된 이문환 행장의 책임이 막중하다는 평가가 나온다. 케이뱅크가 비씨카드 계열사로 편입되면 은행·카드사의 상품 및 데이터 협력이 더 활발해질 것이라는 예상도 있다. 이 행장은 2018년부터 2년여간 비씨카드를 이끌며 금융과 정보기술(IT) 융합을 추진했다.

송영찬/김대훈/박진우 기자 0full@hankyung.com