인기 없는 공공임대에 '중형주택' 신설…자녀 둔 중산층에 공급

입력

수정

지면A2

'중형 임대' 카드 꺼낸 정부

3~4인 가구에 맞게 집 규모 키워

중위소득 150%까지 30년 거주

성남·의정부·의왕 등서 내년 첫삽

2025년까지 6만3000가구 공급

'4년+2년' 공공전세도 첫 도입

시세 90%보다 싼 보증금 설정

중산층 위한 중형임대 도입

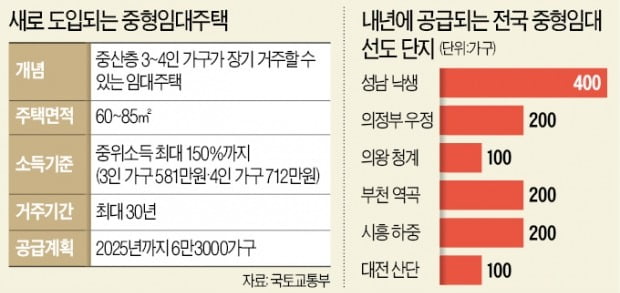

정부가 꺼내든 중형 공공임대는 이 같은 한계를 극복하고 중산층이 전세난에 시달리지 않도록 하는 카드다. 소득이 어느 정도 되는 3~4인 가구도 이사 걱정 없이 장기간 거주할 수 있도록 각종 규제를 완화했다. 복잡하게 나뉜 임대 종류도 ‘유형통합 공공임대’로 통일한다.

우선 집 규모가 커진다. 기존 최대 60㎡였던 전용면적이 85㎡까지 확대된다. 국민주택규모라고도 불리는 85㎡ 주택형은 3~4인 가구의 주거선호도가 가장 높은 유형이다.

소득기준도 중위소득 130%(3인 가구 기준 503만원)에서 150%까지 확대했다. 중위소득 130~150% 구간을 신설했다. 중위소득 150%는 월평균 소득이 3인 가구 기준으로 581만원, 4인 가구는 712만원 수준이다. 임대료는 소득 수준에 연계해 부과한다.

거주기간은 최장 30년까지 가능하다. 지금보다 최대 5배 길어지는 셈이다. 현재 청년은 6년, 자녀가 있는 신혼부부는 10년이 지나면 임대주택에서 나가야 한다. 정부는 또 임대주택에 대한 부정적인 인식을 바꾸기 위해 민간 참여 사업을 활성화하고 마감재 질도 분양주택 수준으로 높이기로 했다.

가구원 수별 전용면적 기준도 완화해 △1인 가구는 26㎡ △1~2인은 36㎡ △2~3인은 46㎡ △2~4인은 56㎡ △3~4인은 66㎡ △4인 이상은 76㎡나 85㎡를 신청할 수 있다. 일정 수준의 임차료 할증을 하면 가구원 수가 적더라도 넓은 면적에 입주할 수 있다.

내년 성남·의정부·의왕 등지서 공급

당장 내년부터 공공택지지구에서 중형임대주택 공급이 시작된다. 2021년엔 수도권을 중심으로 총 1200가구가 예정(사업 승인 기준)돼 있다. 성남 낙생(400가구), 의정부 우정(200가구), 의왕 청계(100가구), 부천 역곡(200가구), 시흥 하중(200가구), 대전 산단1(100가구) 등 6개 지구가 선도사업지로 정해졌다.정부는 △2022년 6000가구 △2023년 1만1000가구 △2024년 1만5000가구 △2025년 2만 가구 등 5년간 총 5만3000가구의 중형임대를 공급할 계획이다. 공공택지지구 외 기존 주택 매입임대를 통해 확보할 예정인 가구 수(연 2000가구)를 감안하면 2025년까지 공급되는 60~85㎡ 중형임대는 총 6만3000가구가 된다.

이번 대책에서는 월세보다 전세를 선호하는 현상을 반영해 ‘공공전세’ 제도도 도입했다. 공공전세 거주기간은 최대 6년(4년+2년)이며 시세 90% 이하의 보증금으로 거주할 수 있다.

내년 상반기까지 3000가구(수도권 2500가구)를 비롯해 2022년까지 전국에 총 1만8000가구를 공급할 계획이다. 민간 건설사와의 매입약정을 통한 공급이 주를 이룰 것으로 보인다. 다만 연립주택이나 오피스텔 등이 주로 공급될 것으로 예상돼 수요자들의 관심이 크지 않을 것이란 지적이 나온다.

이유정 기자 yjlee@hankyung.com