S-BRT, '도로 위 지하철' 될 수 있을까…교통 호재는? [최진석의 부동산 팩트체크]

입력

수정

1. S-BRT는 효율적인가

단점도 있습니다. 수송효과가 지하철에 비하면 굉장히 낮은 수준이죠. 지하철(10량 기준)은 한 번에 최대 1500명도 태울 수 있습니다. 이에 비해 버스인 S-BRT는 50~60명을 태우고 달립니다. 배차시간도 지하철이 더 촘촘합니다. 물론 정부는 앞으로 S-BRT에 굴절버스 등을 도입해서 한 번에 보다 많은 사람들이 탈 수 있도록 할 방침입니다. 하지만 그렇다 해도 지하철 수준의 수송효과를 기대하기는 어렵습니다.

2. BRT와 S-BRT의 차이점은?

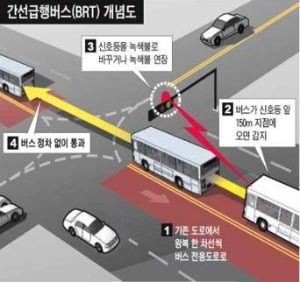

현재 가장 높은 수준의 BRT가 운영되고 있는 곳은 세종시입니다. 국토부 출입기자이기에 세종에 상주하고 있어 BRT는 자주 이용하고 있어 장단점과 차이점을 잘 이해하고 있습니다. 일단 BRT와 S-BRT의 차이점은 ‘교통신호에 구애받지 않는가’로 판단하면 될 것 같습니다. 당초 정부가 BRT를 처음 추진할 때 교통신호로부터 자유롭게 이동할 수 있도록 구상을 했습니다. 하지만 노선 설계와 사업비 확보 등의 과정에서 한계가 있었고, 결국 현재 가장 잘 되어있다는 세종시 BRT도 수차례 교통신호의 영향을 받고 있습니다. 때문에 진정한 의미의 BRT로 불릴 수 없었던 것이고, 정부가 S-BRT라는 이름으로 다시 한 번 도전을 하는 것이죠. BRT가 교통신호로부터 자유롭기 위해선 전용도로에서 다른 차량의 방해를 받지 않고 달려야 하고, 교통신호도 회피해야 합니다. 크게 세 가지 방법이 있습니다. 교차로 등에 지하도를 만들어 BRT가 쉽게 통과할 수 있도록 하는 것이죠. 두 번째는 BRT만을 위한 고가도로를 설치하는 것입니다. 마지막은 교통신호 제어입니다. BRT가 교차로 등 교통신호에 다가오면 해당 신호기가 미리 BRT에 부착된 센서를 감지하고 BRT가 통과하는 시점에 맞춰 녹색등으로 바꿔주는 것입니다. 현재 이에 대한 기술연구가 진행되고 있는데요. 어려운 기술이 아니니 상용화 될 가능성이 높습니다.요약하면 현재의 BRT는 전용도로가 있긴 하지만 교통신호의 제약을 받기 때문에 정시성 확보가 어렵습니다. S-BRT는 이 부분까지 개선되기 때문에 이동시간도 단축되고 정시성 확보도 할 수 있습니다. 이런 구상이 실제로 구현된다면 S-BRT는 굉장히 매력적인 교통수단이 될 수 있습니다. 지하철을 타기 위해 번거롭게 에스컬레이터와 계단을 이용해 지하 플랫폼까지 가지 않아도 됩니다. 예측 가능한 시간에 탑승하고 정확한 도착시간도 알 수 있습니다. 진정 ‘도로 위 지하철’이라 불릴 만 한 것이죠. S-BRT 자체도로 좋은 교통수단이지만 이를 통해 지하철역으로 환승할 수 있는 곳이라면 ‘더블역세권’으로 교통 편의성이 한층 더 개선될 겁니다. 해당 지역 주변에 ‘교통 호재’가 되는 것이죠.

3. S-BRT는 어디에 설치되나

국토교통부와 대도시광역교통위원회에 따르면 이들 기관은 작년 1월 각 지자체로부터 S-BRT 사업 신청을 받아 인천 계양∼부천 대장, 인천·성남·창원 BRT 및 세종 BRT 등 5개 사업을 S-BRT 시범사업으로 선정한 바 있습니다. 이밖에 부산에서 2개, 대전에서 1개의 BRT 사업을 각각 추진하고 있습니다.이곳 외에도 인천에는 인하대∼루원시티 사거리 9.4㎞ 구간에 S-BRT가 구축됩니다. 이 구간은 올해부터 2022년까지 개발계획을 수립하는 등 사업추진 절차를 거쳐 2026년 개통 예정입니다. 만약 이쪽 지역에서 내 집 마련을 하고 싶은 분들이 있다면 지하철역과 S-BRT까지 이용할 수 있는 정류장 근처를 살펴보는 게 좋을 것 같습니다. 향후 교통호재가 발생할 가능성이 매우 높기 때문이죠.

지난해 서면∼내성, 내성∼중동 등 16.3㎞ 구간의 BRT 개통으로 버스의 평균 통행시간은 개통 전보다 19%가량 단축됐으며, 통행속도는 평균 23%가량 빨라졌다고 대광위는 설명했습니다.

4. 주의할 점은

S-BRT는 ‘도로 위의 지하철’로 불리긴 하지만 지하철의 대체재가 되기엔 적은 수송인원과 짧은 노선 등 한계가 있습니다. 때문에 개인적으로 지하철의 강력한 보완재로 보는 것이 맞다고 봅니다. 하지만 지하철과 연계했을 때에는 분명한 시너지 효과가 있기 때문에 매력적인 교통수단이라고 봅니다. 즉, S-BRT 노선을 따라 내 집 마련을 하는 것이 나쁘지 않은 선택이라고 보는 것이죠. 물론 주의할 점이 있습니다. 무엇보다 S-BRT 노선이 당초 계획대로 △전용차로로 운행되고 △교통신호에 구애받지 않는지 확실하게 확인을 해야 합니다. 정부의 의지는 확고하나 유지 보수 부담을 안고 있는 지자체에서 고가도로 설치, 전용도로 유지, 교통신호 회피 등에 대해 회의적일 수 있기 때문입니다. 제 아무리 S-BRT라 해도 교통신호의 방해를 받는다면 일반 버스와 다를 게 없습니다. 파괴력이 상실되는 것이죠. 이런 실망스러운 노선이 설치되는 지역이라면 해당 지역에서의 교통호재 기대효과 역시 반감될 수밖에 없습니다. 정부와 지자체가 어떤 S-BRT 노선을 설계하는지 그 진행상황을 꼼꼼하게 지켜봐야 하는 이유입니다.최진석 기자 iskra@hankyung.com