'훈남'이라 잘 나가는 게 아니다…'지휘 왕국' 핀란드서 배울 점 [김동욱의 하이컬처]

입력

수정

마켈라의 사례에서 볼 수 있듯 최근 클래식 음악계에서 핀란드 지휘자들의 활약이 두드러집니다. 얼마 전 KBS교향악단이 새로운 상임 지휘자 겸 음악감독으로 피에타리 잉키넨을 선임했다고 발표하면서 2019년부터 오스모 벤스케가 이끌고 있는 서울시립교향악단과 함께 국내 음악계도 '핀란드 천하'가 됐습니다. 국내 양대 교향악단(KBS교향악단과 서울시립교향악단)이 모두 핀란드인 지휘자의 조련을 받게 된 것은 결코 우연이 아닙니다.

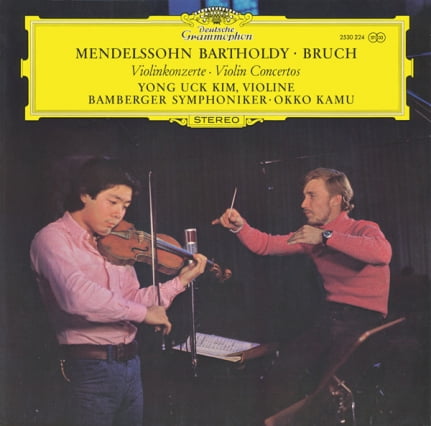

중장년층 이상 한국인 클래식 애호가들에겐 김영욱 전 서울대 교수의 청년 시절 음반인 펠릭스 멘델스존과 막스 부르흐의 바이올린 협주곡에서 밤베르크 심포니 오케스트라를 지휘해 낯이 익은 오코 카무도 핀란드인 지휘자입니다.

양적 뿐만 아니라 질적으로도 핀란드 지휘자들은 높은 평가를 받고 있습니다. 에사페카 살로넨, 클라우스 마켈라, 사카리 오라모 등은 이미 높은 명성을 얻고 있으며 한국의 양대 교향악단을 이끄는 잉키넨과 벤스케 모두 변방에서 활동하는 그저 그런 지휘자가 아닌 1급 지휘자로 평가받고 있습니다. 잉키넨만 하더라도 네덜란드 콘세르트허바우 오케스트라를 비롯해 NDR 함부르크, SWR 슈투트가르트 등과 호흡을 맞췄고 지난해 바이로이트 페스티벌 측으로부터 바그너의 악극 '니벨룽겐의 반지'를 지휘해달라고 요청받기도 했습니다. 과거 한스 크나퍼츠부시, 칼 뵘, 헤르베르트 폰 카라얀 등 그야말로 최고의 지휘자들에게 돌아갔던 역할이라는 점을 고려하면 그의 위상을 엿볼 수 있는 대목입니다.

높은 음악교육 수준도 한몫했습니다. 지휘자가 단지 비트에 맞춰 손을 흔드는 게 아니라 악보를 해석하고, 프레이즈와 다이내믹, 템포를 조절하고 결정하는 존재인 만큼 다양한 악기와 장르의 음악에 대한 이해가 필수적인데 각 분야별로 탄탄한 교수진을 갖추고 있다는 설명입니다. 핀란드에선 지휘를 공부하는 대부분 학생이 오케스트라를 지휘하기 위해 각 악기 연주를 먼저 배운다고 합니다. 최고 수준으로 악기를 연주할 줄도 모르면서 전문 연주자들 위에서 권위를 갖기가 불가능하다는 이유에서라는 설명입니다.

특히 '핀란드 사단'을 일군 요르마 파눌라에 주목하는 시선이 많습니다. 파눌라는 1973년부터 21년 동안 시벨리우스 아카데미에서 지휘를 가르쳤고 현재 세계에서 활약하는 핀란드 지휘자의 대부분이 그의 제자들입니다. 파눌라는 지휘자는 자신만의 개성을 가져야 한다는 철학하에 모든 것을 손으로 표현하고 전달해야 하며 과장된 몸짓이나 말 많은 것을 배제했다고 하는데요. 지휘 과정을 비디오로 녹화해 학생들이 서로의 비디오를 보며 지휘자가 갖춰야 할 소통법을 배우도록 했다고 합니다.

인류사를 돌이켜보면 일군의 천재들이 특정 지역, 특정 시기에 집중적으로 등장했던 것을 알 수 있습니다. 소크라테스와 플라톤, 아리스토텔레스 등 철학자들이 속출했던 고대 그리스의 아테네, 르네상스 시기 위대한 미술가와 사상가들을 쏟아냈던 이탈리아의 피렌체, 19세기 말의 오스트리아 빈 등이 대표적입니다. 오늘날 지휘의 세계에선 핀란드가 그와 비슷한 역할을 하려고 도전장을 내민 모습입니다. 각 분야의 훌륭한 인물들이 속출하는 데는 천재적 개인의 등장뿐 아니라 사회적 인프라, 축적된 사회적 노력이 절대로 적지 않을 것입니다. '지휘자 왕국'이 된 핀란드를 보면서 단순히 "유명한 지휘자가 많네"라고 감탄사를 내뱉는 것이 아닌, 그 비결을 보고 다른 부분으로 확대 적용할 방법을 찾아봐야 하지 않을까 싶습니다.

김동욱 기자 kimdw@hankyung.com