"수소발전 시장 35% 선점한 한국, 수소경제 선도할 것"

입력

수정

지면A5

스트롱코리아 포럼 2021

세션 - 수소발전 산업의 현재와 미래

코크레인 세레스파워 CCO

"기후변화 문제 수소로 해결

韓 지사, 아시아 허브로 육성"

기업들 사업전략 소개

두산 "수소모빌리티 투자 확대"

한화솔루션 "그린수소에 주력"

세계적인 수소기업 세레스파워의 토니 코크레인 영업·서비스 최고책임자(CCO)는 한국의 수소산업에 대해 이렇게 평가했다. 두산, 포스코 등 기업이 일찌감치 수소발전산업에 투자한 덕분에 시장을 선점했고, 앞으로 수소경제를 주도할 가능성이 크다는 분석이다. 두산, 한화 등도 한국이 수소 강국이 될 조건을 갖췄다는 데 뜻을 같이하며 “수소 관련 차세대 원천기술 확보에 매진해 수소경제 발전에 기여하겠다”고 강조했다.

세레스파워 “한국과 수소 협력 강화”

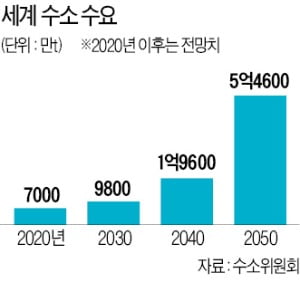

수소발전은 수소차와 함께 수소경제의 양대 축으로 꼽힌다. 수소발전은 수소연료전지를 통해 전기와 열 등 에너지를 생산하는 산업이다. 석탄, 석유 등과 달리 탄소 배출이 ‘제로(0)’여서 탄소중립 시대 핵심 에너지원으로 떠오를 것이란 전망이 많다.과학기술정보통신부와 한국경제신문사가 26일 개최한 ‘스트롱코리아 포럼 2021’에선 코크레인 CCO, 이해원 두산 수소경제추진실 부사장, 손인완 한화솔루션 미래기술연구센터 상무 등 전문가들이 참석해 수소발전산업의 현재와 미래를 집중 진단했다. 세레스파워는 미국 블룸에너지와 함께 글로벌 수소연료전지 시장을 선도하는 기업으로 꼽힌다. 특히 차세대 수소연료전지인 ‘고체산화물연료전지(SOFC)’에서 독보적인 기술력을 보유했다는 평가를 받는다.

코크레인 CCO는 한국 수소발전산업 경쟁력을 높이 평가했다. 그는 “지난해 7월 기준 한국의 수소연료전지 발전소 용량은 총 375㎿인데, 이는 전 세계의 35%에 해당한다”며 “한국은 수소연료전지 분야 핵심 시장”이라고 했다.

일례로 세레스파워는 지난해 두산퓨얼셀과 SOFC 공동 개발을 위한 기술협약을 맺었다. 양사가 힘을 합쳐 2024년까지 고효율 SOFC 발전 설비를 상용화할 계획이다. 코크레인 CCO는 “최근 한국 내 지사도 설립했다”며 “한국 지사를 아시아 시장 성장 기지로 적극 활용할 것”이라고 말했다.

두산·한화 “수소산업 투자 확대”

기업들의 수소발전산업 전략도 이날 공개됐다. 코크레인 CCO는 “우리가 개발한 SOFC ‘스틸셀’은 기존 SOFC보다 내구성이 뛰어나고 수소발전소와 수송 분야 모두 활용 가능하다”며 “차별화된 기술력으로 시장 리더십을 강화할 것”이라고 말했다.이해원 부사장은 “수소발전뿐 아니라 수소 생산과 수소모빌리티 개발 등에도 투자를 강화할 것”이라고 밝혔다. 수소 생산 분야에선 두산중공업이 보유한 풍력단지를 통해 ‘그린수소’ 생산을 추진하고 있다. 수전해 기술을 기반으로 한 그린수소는 부생수소·추출수소 등과 달리 수소 생산 과정에서 탄소를 발생시키지 않는 수소를 말한다.

한화솔루션도 그린수소 기술 개발에 적극 투자하고 있다. 손인완 상무는 “음이온교환막(AEM)형 수전해라는 독자적인 신기술을 개발하고 있다”고 소개했다. 그는 “AEM은 상용화된 수전해 방식과 비교해 수소 과정에서 전력 소모가 적어 경제성이 높다”며 “기술 개발에 성공하면 파급력이 클 것”이라고 내다봤다.

서민준 기자

■ 후원