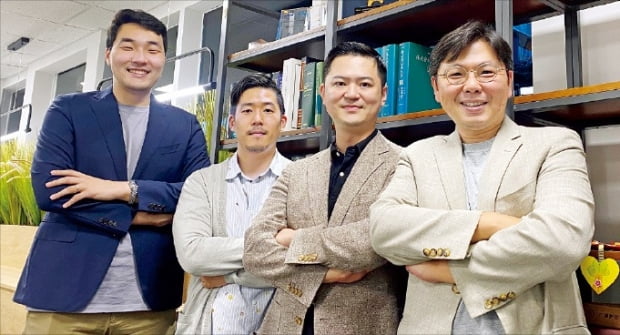

조중일·이호연 변호사 "카톡·전화로 24시간 빠른 대응이 성공 비결"

입력

수정

지면B7

판교 IT기업들 꽉 잡은 세종 조중일·이호연 변호사

파트너 변호사가 신속 의사결정

2018년부터 판교 사무소 영업

변호사 4명으로 인력 보강

투자·M&A 과정의 위험요소 자문

주요 IT기업·스타트업이 주 고객

VC와의 법적 분쟁도 주요 이슈

조중일(사법연수원 36기·40)·이호연 법무법인 세종 변호사(사법연수원 39기·37)는 11일 한국경제신문과 만나 “IT 회사들은 주요 경영진이 단체카톡방에서 수시로 M&A 같은 주요 사안을 결정하는 사례가 부지기수”라고 전했다. 조 변호사는 “고객 속도에 맞춰 바로바로 법률 조언을 하는 게 중요하다”며 “카톡 답장 속도 하나만큼은 국내 그 어느 변호사보다 빠르다고 자신한다”고 했다.

법무법인 세종은 2018년 판교에 별도 사무소(이노베이션 센터)를 열어 IT기업을 대응하기 시작했다. 조 변호사가 터줏대감으로 판교를 지켰다. 업무가 비는 날이면 근처 회사를 하나둘 찾아가 명함을 돌리고 무료 법률고문을 자처하는 등 발품을 팔았다. 점차 입소문이 나면서 클라이언트들의 연락이 시작됐다. 이달 초엔 이 변호사를 포함해 4명으로 인력을 보강했고, 사무실도 확장 이전했다. 세종 내에서도 판교 근무를 지원하는 변호사들이 많아 눈치싸움도 치열했다는 후문이다.

판교사무소 설립 이후 세종의 트랙레코드 면면도 화려해졌다. 카카오의 지그재그(크로키닷컴) 인수 거래와 카카오엔터프라이즈, 카카오뱅크, 카카오M, 카카오재팬의 투자유치를 담당했다. 판교 사무소는 카카오, 네이버 등 국내 IT기업과 IMM인베스트먼트, 소프트뱅크벤처스, 미래에셋벤처투자를 포함 스타트업·IT 기업의 재무적 투자자들에도 법률 자문을 제공했다.

이 변호사는 “세종 판교사무소의 장점은 로펌 내에서 독립적 의사결정을 내릴 수 있는 파트너들이 일하는 곳이란 점”이라며 “후배 소속(어쏘)변호사가 초기 검토하고 파트너 변호사가 사안을 다시 검토하다보면 파트너들은 회의가 많고 다뤄야 할 사건이 많기 때문에 시간이 오래 걸릴 수 있는 데 우리는 파트너 변호사들이 처음부터 끝까지 직접 사안을 담당한다”고 말했다.

궤도에 오른 IT기업뿐 아니라 유망 스타트업들도 세종 판교 사무소를 찾는 주요 고객이다. 이 변호사는 “일반 기업 간 협상에서는 고객에게 ‘이것을 제안하자’고 조언하는 경우가 많은데 스타트업을 자문할 땐 ‘이것만은 받으시면 정말 안 된다’는 조언을 할 때가 많다”고 말했다. 그는 “자금을 수혈받는 스타트업이 보지 못하는 위험 요소를 짚어줘야 하는 상황이 대부분”이라고 설명했다.

조 변호사는 “한 창업자가 투자자와 틀어져 새로운 회사를 차리고 싶어했는데, 계약서를 살펴보니 10년간 세계 어디에서도 사업할 수 없다는 아주 강한 경업(競業)금지 조항이 포함돼 있었다”며 “잘 살펴보고 서명해야 했다고 후회하는 모습이 안타까웠다”고 말했다.

벤처캐피털(VC)과의 분쟁도 주요 이슈다. 이 변호사는 “창업자가 투자금이 들어오면 회사가 좋아질 것을 기대하고 부실한 재무상황을 투자자에게 알리지 않았는데, 투자 완료 후 이런 정황이 투자자에 발각돼 법적 분쟁이 진행 중인 사건도 있다”고 말했다.

조 변호사는 “지금은 판교에 온 게 가장 잘한 결정이라 생각하지만 처음 사무소에 도착했을 때 눈앞이 막막했다”고 회상했다. 송창현·이동건·장재영 변호사 등 선배들처럼 굵직굵직한 대기업·PEF 자문을 꿈꿨지만 느닷없이 판교로 출근하게 됐기 때문이다. 그는 “첫날엔 정장을 입고 출근했는데, 판교역에서 정장은 나 하나뿐인 것을 깨달았다”고 말했다. 이후로 청바지, 반짝이는 스니커즈, 백팩 차림의 조 변호사가 세종 판교사무소의 ‘마스코트’가 됐다.

두 변호사는 이른바 판교 기업들이 M&A 및 지분투자 등 자본시장과의 접점을 계속 늘려갈 것으로 전망했다. 조 변호사는 “판교 기업 대부분의 창업자가 맨 손으로 회사를 일군 경험이 있다보니 누구보다 창업자의 중요성을 잘 알고 있을 것”이라며 “이사회를 장악하는 등 기업을 ‘인수’한다는 개념보다 각자의 공동체를 확대한다는 측면에서 초기기업과 기술기업에 대한 투자·M&A 경쟁이 앞으로도 활발할 것”이라고 설명했다.

차준호 기자 chacha@hankyung.com