[신희섭의 뇌가 있는 풍경] 모성애는 당연한 걸까?

입력

수정

지면A37

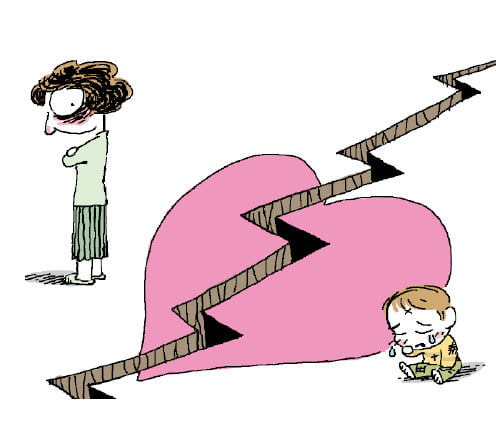

이처럼 세상에는 자식을 위해 희생하는 부모, 특히 ‘어머니’의 이야기가 많다. 뮤지컬 ‘미스 사이공’의 베트남 소녀 킴, 오페라 ‘나비 부인’의 게이샤 초초상이 대표적인 예다. 이렇듯 모성애는 한국을 비롯한 대부분의 문화권에서 자연스러운 것으로 받아들여진다. 하지만 최근 사례를 보면 꼭 그렇지만도 않음을 알게 된다. 얼마 전 세 살배기 딸을 사흘 동안 방치해 숨지게 한 30대 엄마처럼, 부모에 의한 아동학대 및 살해 사건은 우리 주변에서 드물지 않다.동물에게 가장 기본적인 두 가지 본능은 생존과 번식이다. 본능이란 본래 타고난 기능이라는 뜻이다. 그렇다고 해서 본능이 오직 유전자의 명령에 의해 좌우되지는 않는다. 인간의 모든 기능은 유전자와 환경의 합작품이다. 태아는 수정란 착상 순간부터 엄마를 통해 모든 정보를 고스란히 전달받는다. 이는 유전자 설계와 더불어 태아 발달 과정에 중요한 역할을 한다. 임신 중 식습관, 몸가짐, 마음가짐을 바르게 갖추는 태교가 중요한 까닭이다. 생후 환경도 중요하다. 특히 유아기 환경은 뇌 발달에 지대한 영향을 미친다.

뇌회로 문제땐 '본능 거부'

뇌 회로 형성도 마찬가지다. 인간의 모든 행동은 뇌 회로의 기능 발현에 따라 이뤄진다. 모성애 역시 뇌 회로에 문제가 생기면 무너질 수 있다. 변이가 일어나면 어미 생쥐의 새끼 돌봄 행동이 사라지는 유전자가 여럿 발견됐다. 임신 중 극심한 스트레스도 돌봄 행동 저해의 원인이 될 수 있다. 비행기 추락 사고에 기체 결함, 기상 이변, 조종사의 실수 등 무수히 많은 원인이 관련될 수 있다는 것과 비슷한 이치다. 당연하게 생각되던 모성애가 실제로는 복잡한 뇌 회로의 정상적 작동의 결과임을 알 수 있다.

교육하면 '사랑 호르몬'도 나와

사람도 마찬가지다. 엄마는 자기 아기의 울음소리에 특별히 민감해진다. 잠든 아기를 침실에 눕히고 거실에서 손님들과 웃고 떠들다가도, 아기의 미세한 울음소리에 놀라 방으로 뛰어 들어간다. 어미 생쥐 뇌의 청각피질에는 신경 가소성 기전에 의해 새끼의 울음소리에 민감히 반응하는 신경세포들이 생겨남이 밝혀졌다. 이들 신경세포의 변화에는 ‘옥시토신’ 호르몬의 작용이 필수적이다. 옥시토신은 출산과 모유 분비를 돕고 유대감, 신뢰, 배려심 등에 관여해 ‘사랑 호르몬’이라고도 불린다. 특히 이 같은 신경세포 변화가 교육을 통해서도 이뤄진다는 점은 흥미롭다. 처녀 생쥐가 어미 생쥐와 함께 살면 새끼 돌봄 행동을 배운다. 이는 투명 칸막이 너머 관찰만으로도 가능하다. 돌봄 행동을 배운 처녀 생쥐의 청각피질에도 새끼의 울음소리에 민감하게 반응하는 세포들이 생긴다. 고모의 조카 사랑은 우연이 아닌 것이다.인간은 본능을 거부할 수 있는 유일한 동물이다. 그래서인지 번식과 자기 생존 본능을 거부하는 사람이 늘고 있다. 유엔의 최근 보고에 의하면 한국의 출산율은 세계 198개국 중 꼴찌다.

반면에 자살률은 OECD 38개국 중 1위다. 생물학적으로 유전자 변이가 그렇게 빠르게 일어날 수는 없다. 결국 이 현상은 우리 사회에 심각한 문제가 있음을 시사한다. 그냥 넘겨서는 안 될 일이다.

신희섭 < 기초과학연구원 명예연구위원, ㈜에스엘바이젠 이사 >