안전기사 못 뽑고, 컨설팅費 수천만원…中企 "중대재해법 자포자기"

입력

수정

지면A5

내달 27일 시행 앞두고 혼란

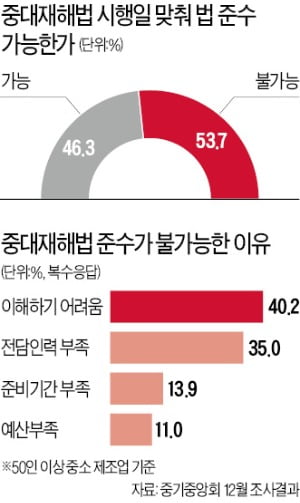

中企 53% "법 준수 힘들다"

"전문 안전인력, 급여 더 줘도

사고위험 너무 높다며 기피"

로펌에선 "대기업 의뢰 몰려

中企 컨설팅할 여력 없다"

"기업 CEO들 범법자 될 판"

중대재해법 시행이 코앞으로 다가왔지만 중소기업은 준비 단계부터 전문인력 부족, 비용 증가 등의 고충에 시달리고 있다. 내년 1월 27일 법이 시행되면 대다수 중소기업이 사실상 법을 준수할 수 없는 처지로 내몰릴 것이란 우려를 낳고 있다.

연봉 40% 높여도…안전 인력 이탈

중소기업중앙회가 최근 발표한 ‘중대재해법 준비 실태조사’ 결과에 따르면 중소제조업체의 53.7%가 “시행일에 맞춰 법적 의무사항 준수가 불가능하다”고 답했다. ‘의무이해의 어려움’(40.2%)과 ‘전담 인력 부족’(35.0%), ‘준비기간 부족’(13.9%)과 ‘예산부족’(11.0%) 등의 사유(복수응답)였다. 한 중소기업 대표는 “코로나19 장기화, 원자재 가격 급등, 주 52시간 근로제 시행 등으로 중소기업 상당수가 체력이 바닥나 안전 관련 투자 여력도 없는 실정”이라고 말했다.

중대재해법 시행령에 따르면 50인 이상 기업은 무조건 산업안전 관련 전문 인력(안전관리자)을 갖춰야 하고, 그럴 형편이 안 되면 외부 전문기관에 관련 업무를 위탁해야 한다. 이를 위반한 상태에서 사망사고 등 중대재해가 발생하면 경영책임자는 1년 이상의 징역과 10억원 이하 벌금에 처하게 된다.

안전관리자란 산업안전기사 건설안전기사 등 자격을 갖추거나 일정 교육 및 경력 기준을 갖춘 사람이다. 고용노동부에 따르면 현재 기업이 자체적으로 선임한 안전관리자는 2만8994명이다. 또 매년 산업 건설 가스 소방 등 분야에서 2만 명의 안전관련 자격증 소지자가 배출된다.

50인 이상 기업이 3만여 개라는 점을 감안하면 공급이 충분해 보이지만 실상은 그렇지 못하다. 사고에 따른 위험부담 때문에 인력 수요가 큰 건설사나 중소기업으로 오지 않기 때문이다.

컨설팅 비용도 기존 수천만원대에서 수억원대로 치솟아 엄두를 내지 못하는 중소기업도 상당수다. 대기업들이 웃돈을 주고 인력을 대거 흡수한 것 역시 중소 건설사와 중소기업의 안전인력이 부족해진 배경이다. 한 건설업체 대표는 “중소 건설사에선 안전관리자에게 중소기업 평균 연봉(3000만~4000만원대)보다 2000만원 높은 5000만~6000만원대 연봉을 주는데도 대기업이 8000만~9000만원대를 제시해 다 빼앗긴다”고 하소연했다.

안전업무 대신 서류작업만 수백 장

중대재해법상 사고 한 번으로 사업주가 감옥에 갈 수 있기 때문에 일부 기업은 현장보다 서류 작업에 치중하는 등 부작용도 속출하고 있다. 수도권 한 뿌리기업은 최근 생산직 근무자를 중대재해 대응 인력으로 발령내면서 오히려 사고 위험이 커졌다고 호소한다. 중대재해법 시행령을 지키려면 안전관리 계획 수립부터 평가 및 개선 작업까지 방대한 서류 작업이 필요한데, 채용 여력이 없어 현장 인력을 빼다 보니 위험한 작업을 거들 인력이 부족해진 것이다. 이 기업 대표는 “중대재해 발생 시 사업주가 구속되느냐, 마느냐가 법상 만들어야 할 서류로 판가름나다 보니 정작 현장 안전엔 소홀해지고 서류작업만 수백 장으로 늘어났다”고 하소연했다.충북지역 한 금속업체는 작업자가 안전모를 쓰지 않거나 지정되지 않은 곳에서 담배를 피우는 등 안전 수칙을 위반하면 곧바로 감봉 등 징계를 내리기로 사내 규정을 바꿨다. 이 기업 사장은 “예전엔 그냥 경고만 하고 넘어가던 일도 이젠 내가 구속될 수 있기 때문에 봐줄 수가 없다”고 말했다. 양옥석 중기중앙회 인력정책실장은 “중소기업은 원하청 구조와 열악한 자금 사정, 오너의 99%가 대표이사라는 점에서 중대재해법 시행의 충격이 크다”며 “고의·중과실이 없는 경우 면책할 수 있는 최소한의 입법적 보완이 시급하다”고 말했다.

안대규/민경진 기자 min@hankyung.com