"석·박사급 모시려면 판교도 멀다"…'R&D벨트 마지노선' 된 수도권

입력

수정

지면A8

R&D거점 옮기는 대기업

인재 쟁탈전에 '脫지방' 가속

유니콘에 전공 불문 인재 뺏기자

현대重, 계열사 R&D 조직 통합

SK는 부천, 두산은 용인에 조성

지방에 공장 둔 제조업체도 이전

지자체 압박에 기업 '초긴장'

현대글로벌서비스 판교行 추진

부산시 "이전 반대" 거센 반발

포스코도 포항시 요구 받아들여

수도권에 R&D센터 설립 ‘붐’

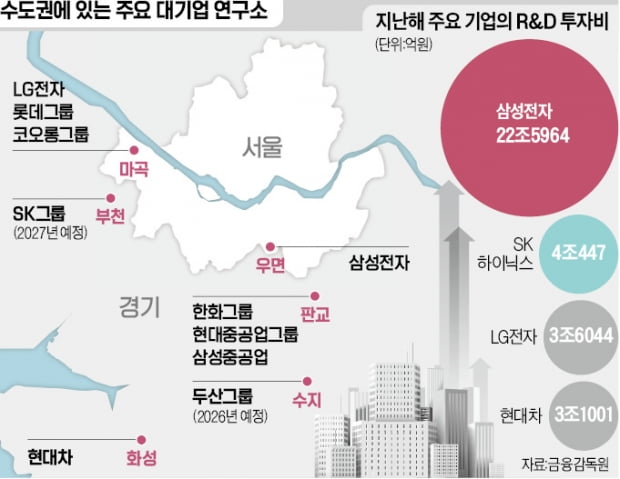

SK와 두산그룹은 각각 경기 부천과 용인에 R&D센터를 조성할 예정이다. SK그룹은 부천대장신도시 인근에 SK이노베이션 등 7개 계열사 R&D 인력 3000여 명이 근무하는 SK그린테크노캠퍼스(가칭)를 2027년까지 설립할 예정이다. 두산그룹은 2026년 완공 목표로 용인에 수소 등 그룹의 R&D 역량을 한데 모은 첨단기술 R&D센터를 조성하기로 했다.

앞서 삼성전자는 2015년 서울 우면동에 디자인, 소프트웨어 연구인력 1만여 명이 근무하는 서울 R&D센터를 설립했다. LG전자도 2018년 서울 마곡에 전국에 흩어져 있던 주요 계열사 R&D 인력 2만여 명을 한데 모아 LG사이언스파크를 만들며 맞불을 놨다. 롯데와 코오롱그룹도 마곡에 R&D센터를 운영 중이다.

“기술 경쟁에서 승리하려면 불가피”

지방에 공장을 두고 있는 제조업체들이 R&D 거점을 수도권에 구축하는 것은 인재를 확보하기 위해서다. 경제계 관계자는 “과거엔 대덕산업단지가 있는 대전이 ‘R&D벨트 마지노선’으로 불렸지만, 지금은 판교쯤 돼야 사람이 들어온다”고 귀띔했다. 수도권에 연구소를 조성 중인 한 기업 관계자는 “석·박사급 연구 인력은 전공을 불문하고 고액 연봉과 스톡옵션을 제시하는 쿠팡, 토스 등 유니콘 기업으로 가고 있다”며 “서울 강남 한복판에 거점을 둔 이들 기업과 경쟁해 한두 명의 고급 인재라도 더 뽑으려면 판교도 멀다는 얘기가 나온다”고 말했다.지자체들은 기업의 이런 움직임에 위기감을 느끼고 있다. 가뜩이나 지방에서 청년 인구 유출이 가속화하는 상황에서 대기업 연구소까지 수도권으로 이전하면 지역 경제가 침체할 수 있다는 판단에서다. 작년 말부터 판교행을 조심스럽게 추진하고 있는 현대글로벌서비스는 초긴장 상태다. 판교 근무를 조건으로 인재 채용에 나선 상황에서 부산시의 반발이 이어지고 있어서다. 부산시는 작년 말 본사 이전과 대규모 인력 유출에 반대한다는 의견을 현대중공업그룹 측에 전달했다.

포스코그룹에선 지난 2월 서울 삼성동 포스코센터에 설립한 미래기술연구원이 ‘뜨거운 감자’였다. 대선을 앞두고 지자체와 여야 대선주자들이 연구원의 서울행에 반대하는 의견을 밝히면서 파장이 커졌다. 미래기술연구원은 경북 포항, 전남 광양에 있는 철강 연구소와 달리 AI, 2차전지 소재 등 신기술 연구에 주력하는 조직이라는 것을 내세웠지만 정치권의 벽을 넘기엔 역부족이었다. 결국 포스코그룹은 이 조직의 본원을 서울이 아니라 포항에 두기로 했다.업계 관계자는 “포스코 사태로 그간 물밑에서 잠자고 있던 기업과 지자체 간 갈등이 수면 위로 드러나고 있다”며 “인재 확보가 급한 기업들의 수도권행이 이어지고 있는 상황에서 제2, 제3의 포스코 사태가 불거질 것”이라고 말했다.

황정환/강경민 기자 jung@hankyung.com