英 부커상 후보 소설 2편…그 뒤엔 이 사람 있었다

입력

수정

번역가 안톤 허 인터뷰

번역 먼저 제안

"우리에겐 더 많은 번역이 필요하다"

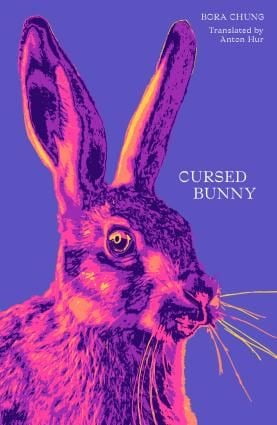

두 작품의 공통점이 또 하나 있다. 바로 안톤 허(한국이름 허정범) 번역가가 영어로 옮긴 작품이라는 것. 부커상은 영어로 번역된 소설만을 대상으로 한다. 상은 번역가와 원작자에게 함께 수상한다. 번역이 미치는 역향력이 그만큼 크다. 한국 국적 번역가가 부커상 후보에 오른 건 올해가 처음이다. 2016년 맨부커 인터내셔널상을 수상한 한강의 '채식주의자'는 영국인 데버라 스미스가 번역했다. 2019년 1차 후보에 오른 황석영 작가의 '해질 무렵' 번역가 소라 김-러셀은 한국계 미국인이다. 올해 부커상 롱리스트 13편 중 두 편의 번역작품을 올린 번역가는 허 번역가뿐이다.

직접 번역할 작품 발굴

오는 7일 인터내셔널 부문 최종 후보(숏리스트) 발표를 하루 앞둔 6일 안톤 허 번역가는 한국경제신문과의 인터뷰에서 두 작품에 대한 강한 애정을 드러냈다. 그는 "평소 문학 번역가로서 스스로 비전을 갖는 게 중요하다고 생각한다"며 "주어지는 원고만 번역하는 게 아니라 동네책방이나 계간지에서 직접 번역할 작품을 물색하곤 했고 두 작품도 그랬다"고 말했다.

두 작품을 택한 것도 애초부터 퀴어, 여성, 장르문학 등 좀 더 변두리에 있는 이야기를 번역하겠다는 목표가 있었기 때문이었다. 허 번역가는 "이런 작품들이 일부의 문학으로 평가절하되는 분위기가 있다"며 "오히려 한국뿐 아니라 전 세계적인 화두기 때문에 국제적 감각을 갖춘 작품이라고 봤다"고 말했다.변두리의 이야기에 매력을 느끼는 건 그 역시 문학으로 위안을 얻는 독자이기 때문이다. 스웨덴에서 태어난 그는 KOTRA(대한무역투자진흥공사) 해외 주재원이었던 아버지를 따라 홍콩, 에티오피아, 태국과 한국을 오가며 유년시절을 보냈다. 어려서부터 문학을 공부하기를 꿈꿨지만 집안의 반대로 고려대 법학과에 진학했다. 이후 서울대 대학원 영문학 석사를 거쳐 통번역 프리랜서 일을 시작했고, 문학 작품 번역가의 길을 걷게 됐다. "번역할 작품을 직접 찾아다닌 건 교포도 아니고 백인도 아닌 한국인 유색인종 번역가로서 살아남기 위한 노력"이었다고도 했다.

side dish 대신 banchan을

<저주토끼>와 <대도시의 사랑법>은 문장의 맛이 살아 있는 작품이다. 번역할 때 어려운 점은 없었을까. 그는 "못 쓴 문장보다 잘 쓴 문장을 번역하는 게 당연히 더 쉽다. 문장이 의미하는 게 명료하게 이해되기 때문"이라며 웃었다.해외에서 한국 문화와 문학에 대한 이해도가 높아진 것도 번역가에게는 편리한 일이다. "반찬이라는 단어를 'side dish'라고 번역했더니 미국 편집자가 '이게 뭐냐'고 묻더라고요. 설명해줬더니 '그거 banchan 아니냐. 나도 안다'고 해서 그렇게 고쳤죠. <대도시의 사랑법> '우럭 한점 우주의 맛'에 나오는 회 역시 'sashimi'라 썼더니 '이거 hwe 아니야? hwe 파는 가게와 sashimi 파는 가게는 풍경이 전혀 다르다'고 하더라고요. 이렇게 한국에 대한 이해도가 높아진 건 한강 작가 등 국내 문학인들의 기여가 크다고 생각해요."하지만 문학 번역에 아쉬움을 표하는 목소리들은 여전하다. 해외에서 국내 문학이 제대로 인정받으려면 번역 지원이 뒷받침돼야 한다는 지적이다. 매년 노벨문학상 발표 즈음엔 더욱 심하다. 허 번역가는 "우리에게는 좀더 많은 번역이 필요하다"며 "해외 독자들에게 한국 문학이 가닿기 위해서는 질만큼이나 양의 문제도 극복돼야 한다"고 했다.

한국에서 전업 번역가로 사는 건 녹록지 않는 게 사실이다. 그럼에도 그는 "작가들의 언어를 내가 다룰 수 있다는 걸 행복으로 생각한다"며 "언어를 단순히 정보 전달의 도구로 여기지 않고 언어 그 자체를 숭배하는 사람들, 언어의 미감 자체를 주목하는 사람들과 협업할 수 있어 번역은 언제나 매력적인 작업"이라고 말했다.

구은서 기자 koo@hankyung.com