국내 OTT 한 곳도 흑자 못내…"콘텐츠 쩐의 전쟁에 남는 게 없다"

입력

수정

지면A4

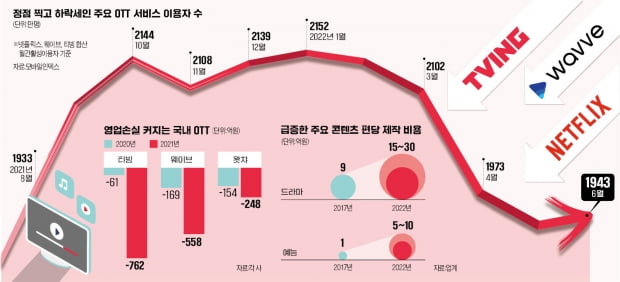

작년 디즈니·애플 국내 진출티빙 762억원(합병 전 기준), 웨이브 558억원, 왓챠 248억원…. 지난해 국내 주요 온라인동영상서비스(OTT)의 영업손실 규모다. 작년에만 돈을 못 번 게 아니다. 국내 OTT 기업 중 법인 출범 이후 흑자를 낸 곳은 단 하나도 없다. 사업 재편과 매각 카드를 만지작거리는 곳이 늘어난 이유다.

'파이 나눠먹기' 갈수록 치열

영상 제작비 껑충 뛰어올라

드라마 1편당 20억~30억 수준

콘텐츠 따라 구독-해지 반복

'메뚜기 이용자' 크게 늘어

안정적 수익 확보 어려워

사업재편·매각 등 검토

백기 드는 OTT 늘어날 것

콘텐츠 ‘쩐’의 전쟁

이들 OTT의 적자 구조는 갈수록 악화하는 분위기다. 작년 티빙의 연간 적자 규모는 전년 대비 12.4배로 불어났다. 같은 기간 웨이브의 영업손실은 2.2배로, 왓챠는 1.6배로 커졌다. 올해도 흑자는 요원해 보인다. 코로나19 거리두기가 해제되면서 외부 활동이 늘자 OTT 수요 성장세에 제동이 걸렸다.신규 OTT도 늘고 있다. 작년 하반기 국내에 진출한 디즈니플러스, 애플TV플러스와도 시장 파이를 나눠야 한다. 음식 정보 프로그램 ‘맛있는 녀석들’로 유명한 엔터테인먼트 기업 IHQ는 지난 5월 자체 OTT ‘바바요’를 시작했다.

콘텐츠 확보전은 갈수록 심해지고 있다. 지난달엔 SK브로드밴드, KT, LG유플러스 등 인터넷TV(IPTV) 3사가 경쟁에 뛰어들었다. 3사 공동 펀드를 3000억원 규모로 조성해 OTT에 넘어가지 않고 IPTV에서만 볼 수 있는 콘텐츠를 수급한다는 구상이다.

‘계획된 적자’ 콘텐츠에선 ‘글쎄’

주요 OTT들은 그간 적자를 감수하고 콘텐츠와 마케팅에 돈을 쏟아부었다. 문제는 드라마·영화·예능 모두 성공 여부를 미리 계산할 수 없다는 점이다. ‘오징어게임’이 글로벌 히트를 기록해도 후속편이 성공할지는 미지수라는 얘기다.‘계획된 적자’가 승자 독식 구도로 이어질지도 의문이다. 가입자를 모아두면 꾸준히 매출이 나는 유통 플랫폼과 달리 OTT는 ‘메뚜기형’ 이용자가 증가세다. 보고 싶은 콘텐츠가 있을 때 한두 달 가입한 뒤 구독을 중단하는 이들이다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 국내 OTT 이용자는 평균 2.7개 OTT 서비스를 이용한다. 이 중 약 53%가 특정 콘텐츠에 따라 이용 플랫폼을 바꾼다고 응답했다. 이 조사에 따르면 OTT 이용자 절반가량은 이용료가 10% 오를 경우 더는 이용 의사가 없다고 답했다.월간활성이용자(MAU)가 전부 정가 매출을 내는 것도 아니다. OTT를 멤버십 서비스나 모바일 요금제 등에 연계해 제공하는 경우가 많아서다. 작년에만 쿠팡이 1000억원을 들인 쿠팡플레이는 월 4900원 쿠팡 멤버십에 따라붙는 무료 부가서비스다. 같은 가격인 네이버멤버십을 통하면 티빙을 오리지널 콘텐츠까지 무료로 볼 수 있다. 각 통신사도 특정 요금제 등에 OTT 이용권을 기본 제공하고 있다.

“서너 개 사업자만 살아남을 것”

OTT업계는 중장기적으로 시장이 서너 개 유력 사업자만 남는 구조로 재편될 것으로 보고 있다. 주요 대기업 산하 OTT는 막대한 예산을 편성하고 투자를 유치해 실탄을 채우지만, 나머지는 적자를 견디기 어려울 공산이 크기 때문이다.CJ ENM은 콘텐츠 제작에 2025년까지 5조원을 투자할 계획이다. 올해는 티빙과 자체 방송채널 콘텐츠 제작비로 8600억원을 편성했다. 이 중 2000억원 이상은 티빙에 직접 투입한다. tvN 등 CJ ENM 산하 방송 채널들이 티빙에 콘텐츠를 공급한다는 점을 고려하면 사실상 1조원에 가까운 제작 예산 전부가 결국 티빙에 들어가는 돈이다.SK텔레콤과 지상파 3사가 합작해 만든 웨이브는 자체 콘텐츠에만 2025년까지 1조원을 투입한다. SK 계열 방송채널사업자 미디어에스와도 콘텐츠 수급을 협력한다. 한 OTT업계 고위 관계자는 “외부 자금 조달이 어려워질수록 백기를 내거는 OTT가 많아지고, 대형 OTT가 이들을 집어삼키는 구도가 형성될 것”이라고 내다봤다.

선한결 기자 always@hankyung.com