'전기차 비중 미달' 벌금 압박에…한국GM, 올 1000대 더 수입할 판

입력

수정

지면A4

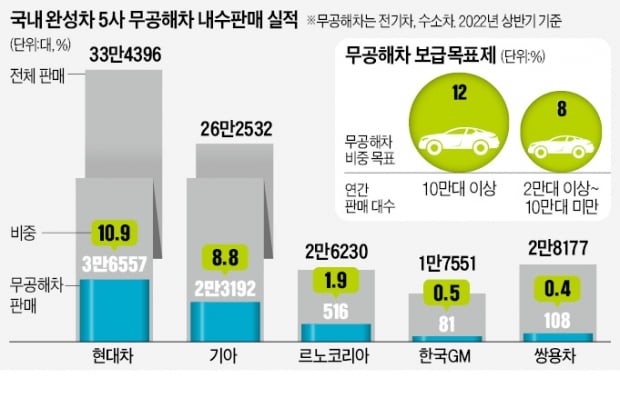

내수 판매량의 8% 이상

무공해차로 채워야 하는데

현대차·기아 뺀 완성차 3사

상반기 1% 안팎에 그쳐

온실가스 과징금 부담에다

판매미달 벌금 '2중 규제'

업계 "美는 자국생산에 혜택

우리는 수입 부추기는 꼴"

정부가 국내 완성차 업체에 전기차 등 무공해차 보급을 할당하는 정책이 ‘수입 촉진책’이라는 지적이 나오는 이유다. 업계 관계자는 “전기차 보급 목표를 달성하지 못하면 기여금 명목의 사실상 벌금을 내야 한다”며 “벌금을 내지 않기 위해 전기차 수입을 늘릴 경우 국내 내연기관차 생산이 줄어들면서 기존 산업마저 흔들릴 가능성이 크다”고 우려했다.

전기차 수입 촉진하는 정책

3사의 연간 판매량이 각각 올해 5만 대 수준으로 예상되는 만큼 연내 4000대(정부 환산 기준으론 1300대 안팎)가량을 판매해야 목표를 달성한다. 그러나 상반기까지 한국GM과 쌍용차는 100대 안팎, 르노코리아는 500여 대밖에 판매하지 못했다. 정부 환산 기준으로 올해 남은 기간에 각각 1000대가량을 더 수입해서 팔아야 목표를 채울 수 있다.그러나 목표 달성 가능성이 높지 않다는 게 업계 전망이다. 수입 전기차 ‘조에’에 전적으로 의존해온 르노코리아는 지난달부터 사실상 판매를 중단했다. 소형 해치백 모델이어서 국내 소비자에게 외면받은 영향이다. 한국GM은 배터리 리콜 문제로 7월에야 볼트 EV 수입을 재개했지만, 너무 늦었다는 평가다. ‘코란도 이모션’에 기대를 걸었던 쌍용차는 배터리 공급난으로 판매를 중단한 상황이다.

3사가 보급 목표를 달성하지 못하면 내년에 목표 미달 차량 한 대당 60만원의 기여금을 내야 한다. 기여금은 2026년부터 대당 150만원, 2029년에는 300만원으로 올라간다. 연간 벌금이 최대 수십억원에 이를 가능성이 있다는 게 업계 분석이다. 업계 관계자는 “경쟁력 있는 전기차를 대량 수입하든지, 국내에 재빨리 전기차 생산시설을 지어야 한다”며 “두 방법 모두 여의치 않아 꼼짝없이 벌금을 내야 할 판”이라고 말했다.

온실가스 배출에도 벌금

무공해차 보급 목표 미달 기여금이 ‘이중 벌금’이라는 지적도 나온다. 정부는 이미 자동차 온실가스 관리제를 통해 온실가스 배출량 기준을 달성하지 못한 완성차 업체에 과징금을 매기고 있다. 르노코리아, 쌍용차 등은 2019년 기준으로 400억원에 달하는 과징금을 부과받았다.2020년 실적은 정부가 공개하지 않았지만, 비슷한 상황일 것이라는 게 업계 분석이다. 업계 관계자는 “전기차를 많이 팔지 못했다고 벌금, 온실가스를 많이 배출했다고 또 벌금을 내라는 식”이라며 “탄소중립이라는 같은 정책 목표를 놓고 두 가지 페널티를 부과하는 건 과한 것 아니냐”고 지적했다.미국, 일본, 유럽연합(EU) 등도 차량 온실가스 규제를 두고 있다. 그러나 국가 단위에서 전기차 보급목표제까지 동시에 도입한 곳은 중국 정도다. 정만기 자동차산업협회 회장은 “공산국가인 중국을 제외하면 국가 단위에서 무공해차 보급목표제와 온실가스 규제를 동시에 시행하는 나라는 한국이 유일하다”고 지적했다.

전기차 판매 확대에 걸림돌도 있다. 여전히 부족한 충전 인프라다. 업계 관계자는 “벌금을 매기는 것보다 인센티브를 통해 투자를 유도하는 방식부터 고민해야 할 때”라고 말했다.

김일규 기자 black0419@hankyung.com