[장석주의 영감과 섬광] 우리가 아무것도 하지 않는 날에 일어나는 일들

입력

수정

지면A32

장석주 시인·문학평론가

기다림은 벌거벗은 생명의 가난

미국에서 10년 만에 귀국한 아들은 제 일터로 돌아가고, 딸 부부도 제 거처가 있는 플로리다로 돌아갔다. 어느 새벽에 지인은 반려묘가 무지개다리를 건넌 슬픈 소식을 전하고, 아내는 눈가가 짓무르도록 울었다. 우리는 곧추세운 등뼈와 몇 리터나 되는 피를 가진 존재로 아무것도 하지 않는 날을 평범하게 흘려보내는 중이었다.

그날도 하찮은 일들로 소비한 많은 날 중 하나였을 테다. 10월 29일, 핼러윈 축제가 열린 이태원의 한 골목길에서 과밀 인파에 끼여 옴짝달싹 못 하던 158명이 생명을 잃었다. 우리의 아들과 딸들, 누군가의 조카이고 누군가의 동무였던 이들이 고귀한 생명을 잃고 돌연 불귀의 객으로 떠났다. 희생자 158명은 저마다 하나의 우주다. 그날 158개의 우주가 우리 곁에서 홀연 사라졌다. 도심 한복판에서 일어날 수도 없고, 일어나서도 안 되는 이 참사는 누군가가 할 일을 하지 않은 탓에 닥친 사회 재난이다. 독수리가 그림자를 드리우듯 재난은 예고 없고, 각자의 사정을 헤아리지도 않는다는 점에서 재난은 잔인무도하다.다시 한번 그날을 돌아보자. 이태원 일대가 통제 불능에 빠진 뒤 위기를 감지한 이들은 구조 요청을 한다. 당일 119와 112로 구조 요청을 한 전화 기록만 100여 건에 달한다. 첫 구조 요청은 오후 6시34분에 이뤄지는데, 압사 발생 전까지 네 시간이나 치안 권력은 작동하지 않았다. 기다림의 시간은 유예되고, 기다리는 자들은 늘 ‘기다려라!’라는 명령을 듣는다. 기다림이란 견디고 살아 있어야 할 잉여 시간에 지나지 않는다.

그들은 잉여 시간에 사로잡힌 상태고, 페르소나는 텅 빈 채이며, 기다리는 일 외엔 아무것도 할 게 없다. “그들은 흘러가는 시간이 되었고, 시간을 담는 그릇이 되었으며, 시간이 자리를 드러내는 몸이 되었다.”(해럴드 슈와이저, <기다리는 사람은 누구나 시인이 된다>, 35쪽) 아무것도 하지 못한 채 기다림에 방기되는 일은 가혹했다. 기다림의 현존은 벌거벗은 가난함이고, 무력한 사로잡힘이다. 그 결과는? 무고한 생명의 대규모 희생이었다.

핼러윈 축제 시간에 누군가는 회사로 돌아가 서류를 찾으러 회전문을 통과해 건물 안으로 들어서고, 누군가는 설거지를 마치고 욕조에서 반신욕을 했으며, 누군가는 노모를 만나러 요양병원으로 갔다. 희생자들은 압사의 두려움에 떨며 구조대의 도착을 기다렸다. 구조대는 너무 늦게 도착했다. 그 시간 이태원 현장 관리와 감독 책임을 져야 할 용산경찰서장과 용산구청장, 그 윗선인 경찰청장과 행정안전부 장관은 어디에서 무엇을 했을까? 그들 중 아무도 과밀 인파에 대한 조직적인 통제나 질서를 유도하는 어떤 직무도 수행하지 않았다. 국가를 향한 구조 요청에 국가는 아무런 응답도 하지 않았다. 이것은 국가의 직무유기다. 대통령은 사과를 미뤘고, 행안부 장관과 경찰청장은 책임 회피용 말을 늘어놓았다. 압사 현장에 컨트롤타워는 없었고, 사회 안전망은 작동하지 않았다. 오죽하면 ‘이게 나라냐?’라는 외침이 나왔을까.국가 애도 기간이 선포됐다. 애도 반응은 사랑하는 자가 떠난 뒤 따르는 자연스러운 현상이다. 하지만 우리의 애도는 강제된 것이었다. 검은 정장에 검은 리본을 단 이들이 뉴스 특보를 진행했다. 우리는 심장이 찢기는 아픔에 사로잡혀 할 수만 있다면 일곱 해쯤 자고 일어났으면 했다. 누군가 해야 할 일을 하지 않은 탓에 일어난 재난과 슬픔은 국민의 몫이었다.

줄 없는 기타를 치는 슬픔 속에

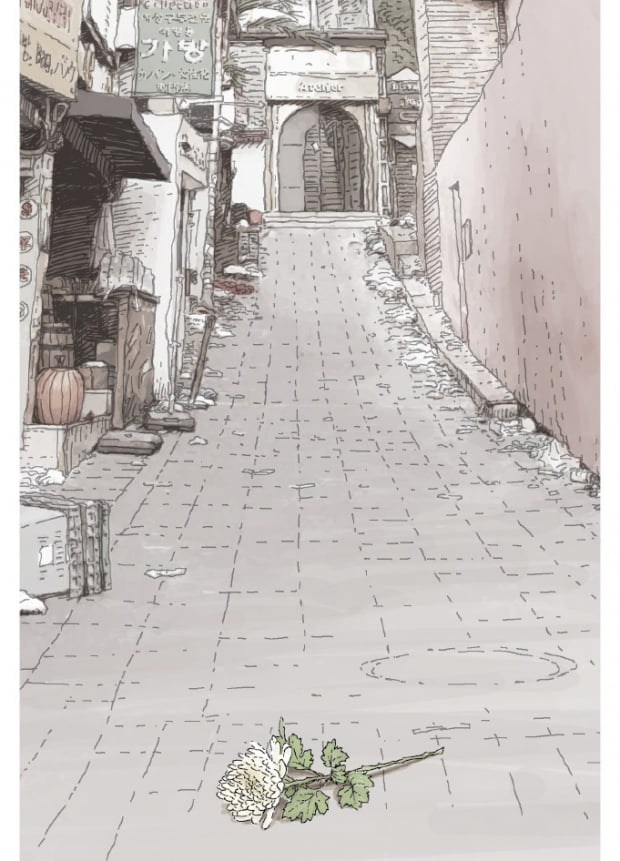

우리가 아무것도 하지 않은 날에는 재난이나 개기월식이 일어난다. 참사 열흘 뒤 개기월식이 있었다. 개기월식은 오후 6시를 지나 달의 왼쪽 일부가 지구 그림자에 가려졌다가 7시 무렵부터 두 시간 가까이 이어졌다. 국립천문과학원에 따르면 지구 그림자를 받은 붉은 달이 천왕성을 가렸고, 이런 현상은 앞으로 200년 동안 다시 없으리라 한다.며칠 전 이태원 참사 골목길을 돌아보고 왔다. 골목길이 상상한 것보다 비좁아서 놀랐다. 이렇게 비좁은 장소에서 그토록 많은 이들이 희생됐다니! 희생자를 위한 헌화와 추도 메모가 길바닥을 가득 메우고 있었다. 아직 국민들은 참사의 충격과 그로 인한 상실과 부재가 일으킨 끔찍함에서 벗어나지 못한 채다. 누군가는 달군 쇠를 모루 위에서 내려쳐 두개골이 깨지는 고통을 느꼈고, 누군가는 슬픔의 발열 속에서 오열했다. “그것은 줄 없는 기타를 치는 여자의 슬픔이고, 여우로부터 헛되이 도망치는 토끼의 슬픔이다.” (메리 루풀, <나의 사유재산>, 60쪽)

우리는 국가 애도 기간에 슬픔을 씨앗처럼 삼키고 다시 돌아오지 않을 시간 속에서 그 슬픔을 어린 동물인 듯 돌봤다. 슬픔은 내면에서 타오르는 감정의 회오리이자 치유 기능을 품은 부드러운 힘이다. 슬픔의 시간이 지나면 우리는 견딜 수 없는 것을 견딜 수 있게 된다. 우리의 사소한 불행과 행운을 안은 날들은 빈 술병이 굴러가듯 지나간다. 국가의 치안 권력이 한눈을 팔아 일어나는 이런 어처구니없는 사태가 더 이상 일어나서는 안 될 일이다.