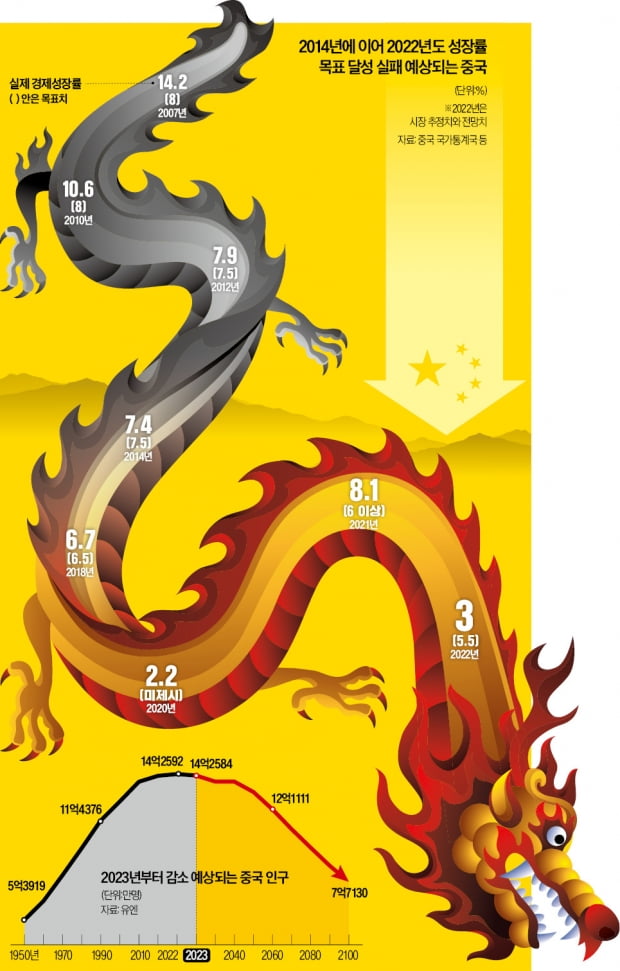

40년 고성장 中, 3%도 아슬아슬…"美 GDP 추월 물 건너갔다"

입력

수정

지면A4

신년기획 What comes next중국은 덩샤오핑이 개혁·개방을 선언한 1978년 이후 30여 년 동안 고성장 시대를 유지했다. 2010년에는 국내총생산(GDP) 규모에서 일본을 넘어섰다. 미국과 어깨를 나란히 하는 ‘G2(주요 2개국)’에 올랐다. 하지만 이후 성장세는 눈에 띄게 둔화됐다. 부동산산업에 대한 과도한 의존과 인구 감소, 빈부격차 확대 등의 구조적 문제는 계속 커지고 있다. 영국 경제주간지 이코노미스트는 올해가 중국의 부상이 정점에 달하는 ‘피크 차이나(peak China)’ 시기가 될 것으로 전망했다.

(3) 피크 차이나…위기아자 기회

GDP 30% 차지하는 부동산시장 위축

고강도 규제에 개발업체들 잇단 부도

中, 올해중 인도에 인구 1위 뺏길 듯

생산가능인구 줄어 경제 활력 약화

빈부격차 심화…비관주의 확산 우려

부동산 의존 발전 전략의 한계

부동산이 중국 GDP에서 차지하는 비중은 30% 안팎으로 추산된다. 수출(20%)보다 높다. 중국의 부동산산업은 개발 업체가 지방정부로부터 토지사용권을 사는 것이 시발점이다. 지방정부 재정의 40% 이상이 토지사용권 매각 수입이다. 고도성장기 시절 중국 지방정부 공무원의 핵심 평가지표는 지역 경제 성장이었다. 각 지방은 토지사용권 매각 수입을 인프라 건설에 투자해 성장률을 끌어올렸다. 지방정부는 산하 국유은행을 동원해 부동산 업체들에 자금을 지원했다. 부동산산업이 커질수록 부채가 커지는 구조가 됐다.중국의 2022년 9월 말 기준 GDP 대비 기업 부채 비율은 161.8%로 세계 최고 수준이다. 1인당 GDP가 비슷한 멕시코(23.8%), 브라질(53.4%)에 비해 기업 부채 부담이 유독 높은 이유가 대형 부동산 개발업체의 빚 때문이다.

중국 당국은 부채 리스크를 줄이기 위해 2021년 하반기 기업 부채 비율에 따라 대출을 제한하는 고강도 규제를 도입했다. 부동산에 대한 경제 의존도를 줄이고, 시중 자금을 첨단기술 부문으로 유도하겠다는 목표도 있었다.

이 규제는 제로 코로나로 허덕이는 경제를 더 악화시켰다. 헝다 등 10여 개 대형 개발업체가 디폴트(채무불이행)에 빠졌으며, 전국 공사 현장이 멈췄다. 부동산 수입이 줄면서 지난해 1~11월 정부 적자는 7조8000억위안(약 1441조원)으로, 2021년 같은 기간의 두 배를 넘어섰다.

중국 지도부는 시진핑 주석의 3연임을 확정한 직후인 작년 11월 부동산 관련 핵심 규제를 대부분 철폐했다. 중국 부동산업계에선 올 하반기부터 시장이 살아난 뒤 2025년부터 다시 하강 국면을 맞을 것으로 관측한다. 인구 감소가 본격화하기 때문이다.

인구 감소로 활력 떨어져

중국의 생산가능인구(15~64세)는 2012년 10억718만 명을 정점으로 2021년에는 9억6481만 명으로 내려갔다. 전체 인구에서 생산가능인구 비중은 같은 기간 74%에서 68%로 떨어졌다.

중국의 빈부격차는 갈수록 심화하고 있다. 중국의 지니계수는 2000년 0.41로 이미 위험 수준이라는 0.4를 넘었다. 중국 당국은 2017년 0.47 이후 지니계수 발표를 중단했다. 지니계수는 부의 불평등을 0~1로 나타내는 지표다. 1로 갈수록 부가 집중돼 있다는 의미다. 제로 코로나 3년 동안 일용직 근로자와 영세 상인 등 취약계층은 상대적으로 더 큰 피해를 봤다. 지니계수가 더 커졌을 것으로 관측되는 이유다. 최근 지니계수가 0.6에 달한다는 민간 연구도 있다.

경제적 불평등의 고착화는 중국 젊은이들을 자포자기 상태로 몰아가고 있다. ‘탕핑(드러누움)’에 이어 최근에는 ‘바이란(흐트러뜨림)’이란 말이 널리 쓰이고 있다. 바이란은 노력마저 포기한다는 의미로, 최소한의 생활만 하겠다는 탕핑보다 더 비관적인 의미를 담고 있다. 스레이 푸단대 교수는 “청년층의 비관주의적 태도는 둔화하는 중국 경제에 위협이 될 수 있다”며 “바이란이 소셜미디어 등을 통해 사회적 흐름으로 자리잡으면 파장이 커질 수 있다”고 우려했다.

베이징=강현우 특파원 hkang@hankyung.com