"우리가 힘들 정도면 中은 아예 못 들어가"…환경규제 왕국 EU에 도전하는 韓기업들

입력

수정

지면A16

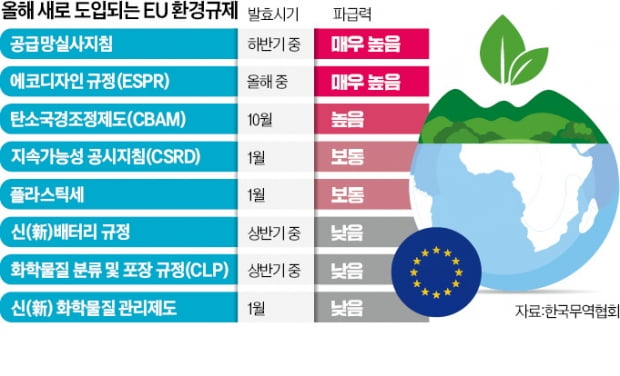

EU 올해 환경규제 43개 도입국내 기업들이 유럽의 환경 규제 장벽을 기회로 삼아야 한다는 목소리가 커지고 있다. 일찌감치 규제에 대비해온 국내 기업들이 중국 경쟁사보다 유리한 고지에 오를 수 있다는 논리다. 유럽연합(EU) 의회와 집행위원회가 유럽 중심의 공급망을 구축하기 위해 국내 기업을 파트너로 끌어들일 수 있다는 분석도 나온다.

공급망실사지침·에코디자인 등

2050년 탄소중립 도달이 목표

포스코·LG화학 등 "되레 기회"

EU 집행위도 韓 기업에 우호적

"한국 기업과 충분히 소통할 것"

규제 장벽 세우는 EU

6일 한국무역협회 등에 따르면 EU는 올해 탄소감축 등 환경 관련 규제 43개를 새롭게 도입한다. EU는 2050년 탄소중립 도달을 목표로 주요 산업 정책에 기후 목표를 포함하는 ‘그린 딜’을 신성장 전략으로 택했다. 이에 따라 기존 규제를 더욱 촘촘히 하거나 없던 규제를 대거 도입하고 있다.유럽 전역에서 22만 개 기업의 이익을 대변하는 경제단체인 ‘비즈니스 유럽’ 소속 루이자 산토스 사무차장은 “규제를 준수했다는 내용을 증명하려는 서류 작성을 위한 인력이 10만 명이나 필요하다는 계산이 나올 정도로 규제 대응이 까다롭다”고 전했다.

특히 올해부터 EU는 역내외 기업에 탄소중립과 관련한 부담을 똑같이 지우기로 했다. 오는 10월부터 적용되는 탄소국경조정제도(CBAM)가 대표적이다. CBAM은 EU로 수입되는 제품이 생산되는 과정에서 발생한 탄소 배출량만큼의 비용을 관세로 부과하는 제도다.

CBAM이 2026년 1월부터 본격 시행되면 국내 철강·화학업계는 시행 단계별로 연간 수백억~수천억원에 이르는 추가 비용을 부담해야 한다. 이외에도 EU는 공급망 실사 지침, 기업의 지속가능성 공시지침(CSRD), 에코디자인 규정, 플라스틱세 등 전방위적 환경 규제 도입을 추진하고 있다.

“中·인도 제치고 유럽 선점할 기회”

국내 기업들은 부담을 느끼고 있지만, 규제 강화를 ‘기회’로 삼아야 한다는 의견도 함께 나오고 있다.특히 철강업계가 적극적이다. 수소환원제철 등 일찌감치 탄소 저감 기술 개발에 나선 만큼 중국·인도 등 경쟁국보다 유연하게 대응할 수 있다고 설명한다.

정정민 포스코유럽 브뤼셀사무소장은 “CBAM 관련 시장을 선점해 유럽 (역내) 기업을 제외하면 넘버1(1위)이 돼보자는 게 내부 목표”라고 전했다. 포스코는 2020년 12월 아시아 철강사 중 최초로 ‘2050년 탄소중립’을 선언한 뒤 전기로 공장 신설 등 저탄소 생산체제로의 전환을 가속해왔다.

화학업계도 마찬가지다. LG화학은 최근 일본 도레이와 헝가리에 분리막 합작법인을 설립하는 등 핵심원자재법(RMA) 기준을 충족하기 위한 투자를 이어가고 있다. 유럽 지역 내 대관업무팀 신설도 검토하고 있다. 김진석 LG화학 유럽 판매법인장은 “4대 권역에 구축한 BSC(Business Service Center)를 중심으로 선제적으로 규제에 대응할 방침”이라고 전했다.

EU “도입 과정서 韓과 충분히 소통”

EU도 한국 기업과 충분히 소통하겠다는 입장이다. 아리아나 포데스타 EU 집행위 대변인(경쟁 부문 담당)은 “한국 기업이 자국 탄소배출권거래제(ETS)에 따라 이미 탄소 가격을 지불한 경우 CBAM 적용 단계에선 이를 공제할 방침”이라고 말했다. 핵심 광물의 중국 의존도를 낮추기 위한 ‘핵심광물클럽’ 창설과 관련해 미리암 가르시아 페러 대변인(무역·지역 개발 담당)은 “한국도 포함될 수 있다. 관심이 있다면 적극적으로 의견을 내줬으면 한다”고 언급했다.정부와 무역협회도 발 빠르게 움직이고 있다. 늑장 대응 논란이 일었던 미국 인플레이션감축법(IRA)의 전철을 다시 밟지 않기 위해 일찌감치 유럽 주요국 인사들과 만나 국내 산업계의 우려를 전달하고 있다.

정만기 무역협회 상근부회장은 최근 카린 칼스브로 EU 의회 국제무역위원회 의원, 디아나 아콘시아 EU 집행위원회 기후총국 국장 등과 연쇄 면담을 하고 “규제 위주의 정책을 통한 탄소 감축은 근본적 한계가 있으며, 규제를 뛰어넘는 파괴적 기술 개발에 대한 정책적 지원이 필요하다”는 의견을 전했다.

브뤼셀·프랑크푸르트=장서우 기자 suwu@hankyung.com