30개월 표류한 재정준칙은 뒷전…예타면제법은 1분 만에 통과

입력

수정

지면A5

'반쪽' 국가재정법 소위 통과

예타 기준 500억→1000억 상향

총선 노린 선심성 사업 남발 우려

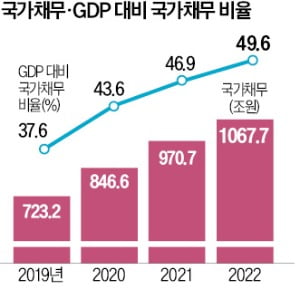

작년 나랏빚 1000조 넘어섰는데

'안전장치' 재정준칙, 또 논의안돼

4월 국회서도 법제화 물 건너가

○표 되는 법안엔 손발 척척

재정준칙 관련 내용은 이날 논의조차 하지 않았다. 정부가 2020년 10월 재정준칙 법제화를 발표한 후 2년6개월간 관련 논의가 표류하고 있는 것이다. 예타 면제 기준 완화가 재정지출의 문턱을 낮추자는 취지라면, 재정준칙은 반대로 ‘재정 방파제’를 쌓자는 것이다. 현 정부와 여당이 법제화를 추진하는 재정준칙은 관리재정수지 적자폭을 국내총생산(GDP)의 3% 이내로 제한하고, GDP 대비 국가채무비율이 60%를 넘을 경우 적자 한도 비율을 2% 이내로 조정하는 내용이다.

○재정준칙 도입한 국가 106개

국회입법조사처에 따르면 2022년 기준 재정준칙을 도입한 국가는 106개에 달한다. 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 재정준칙을 도입한 적이 한 번도 없는 나라는 한국과 튀르키예밖에 없다.1992년 유럽연합(EU)이 창설될 때 가입국들이 GDP 대비 국가채무비율 60% 이하, 재정적자비율 3% 이하를 유지한다는 공통 규정을 만들면서 재정준칙이 세계적으로 대중화됐다. 미국은 1986년 일찌감치 재정준칙을 도입했다. 복지국가의 대명사로 꼽히는 스웨덴조차도 엄격한 재정준칙을 갖춘 나라 중 하나로 꼽힌다.재정준칙 법제화 논의가 표류하는 사이 한국에서는 국가채무가 눈덩이처럼 불어났다. 지난해 국가채무는 1067조7000억원으로 1000조원을 넘어섰다. 저출산 고령화가 심화하면서 부채 증가 속도는 더 빨라지고 있다. 국제통화기금(IMF)이 지난 11일 내놓은 ‘세계경제 전망 2023년 4월호’에 따르면 2028년 한국의 일반정부부채는 1622조6799억원까지 증가할 것으로 전망됐다. 2021년과 비교해 52.5% 늘어난 수치로, 증가율이 미국 영국 프랑스 일본 독일 등 주요 선진국보다 훨씬 높다.

○시행 시기까지 변경했지만…

지난달에는 논의가 물꼬를 트는 듯했다. 정부가 “경제위기인 지금은 오히려 복지를 확대해야 한다”는 야당의 주장을 반영해 시행 시기를 ‘법 통과 후 즉시’에서 ‘2024년 1월 1일’로 변경하면서다.하지만 갑자기 기류가 바뀌었다. 민주당이 재정준칙 법제화를 위해서는 사회적경제법을 함께 통과시켜야 한다고 요구했기 때문이다. 사회적경제법은 정부가 구매하는 재화 및 서비스의 최대 10%를 사회적기업에서 구입해야 한다는 내용을 담고 있다.여당은 ‘운동권 지대추구법’이라고 비판하며 당론으로 반대하고 있다. 사회적경제법에 발목이 잡히면서 재정준칙 법제화는 4월 국회에서도 논의할 수 없게 됐다.

■ 재정준칙나라 살림을 건전하게 유지하기 위해 재정지표에 목표를 부여하고 관리하는 재정운용체계. 정부가 지난해 내놓은 재정준칙안은 관리재정수지 적자폭을 국내총생산(GDP)의 3% 이내로 제한하고, GDP 대비 국가채무비율이 60%를 넘을 경우 적자 한도를 2% 이내로 조정하는 것을 핵심으로 한다.

고재연 기자 yeon@hankyung.com