탄생 300주년 애덤 스미스…외신이 격찬한 평전 국내 출간

입력

수정

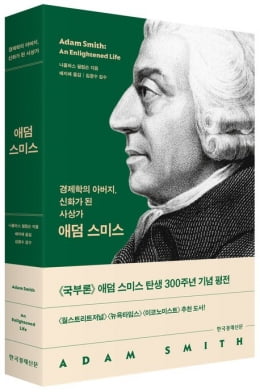

애덤 스미스

니콜라스 필립슨 지음

배지혜 옮김

한국경제신문

480쪽|3만원

친구 듀걸드 스튜어트는 “그는 훗날 전기를 쓸 작가들을 위해 자신의 천재성이 드러나는 업적과 모범적인 사생활을 보여주는 자료 말고는 아무것도 남기고 싶지 않았던 모양”이라고 했다. 스미스는 편지 쓰기도 좋아하지 않았다. 그는 용건이 있을 때나 친구들이 닦달할 때만 답장하는 것으로 악명 높았다. 도시 생활이나 살롱 문화도 좋아하지 않았다.

사생활을 철저히 숨기려는 그의 노력은 완벽하게 성공하진 못했다. 글래스고대학교의 도덕철학 강좌교수로 있을 때 그의 강의는 엄청난 인기를 끌었다. 덕분에 당시 학생들이 남긴 강의 노트가 지금까지 남아있다.

애덤 스미스 탄생 300주년을 맞아 최근 국내 출간된 <애덤 스미스>(한국경제신문)는 그에 대한 흔치 않은 평전이다. 2018년 세상을 떠난 저자 니콜라스 필립슨은 에든버러대 역사학과 명예 연구원이자 전기 작가로 활동하면서 2010년 이 책을 펴냈다. 당시 뉴욕타임스, 블룸버그 비즈니스위크, 뉴요커 등에서 호평받은 화제의 책이다.

책은 스코틀랜드 계몽주의와 그에게 지대한 영향을 미친 데이비드 흄과의 만남, 그의 강의를 들은 학생들이 남긴 강의 노트, 친구들과 주고받은 편지 등을 통해 입체적으로 그의 전 생애를 살펴보고 <국부론>과 <도덕 감정론> 속 사상을 면밀히 추적한다. 간결하고 명확한 문체로, 스미스 개인의 삶과 지적 발전 과정을 당시 정치, 사회적 배경과 함께 담고 있다.

스미스가 살던 때는 거대한 전환점을 맞이하던 시기였다. 농촌 공동체가 파괴된 자리에 도시가 들어서고, 산업혁명이 새로운 산업을 발전시키고, 군주와 귀족의 안위를 지키는 봉건주의 대신 인간의 자유와 이성을 중요하게 여기는 계몽주의가 대두됐다. 그렇기에 인간의 자유, 도덕을 지킬 수 있는 패러다임이 필요했다.

당시 많은 사상가가 등장했다. 프랑스의 장 자크 루소는 사회가 인간을 허영과 야망의 노예로 만든다고 경고했다. 자연 상태의 인간이 가장 순수하다고 했다. 스미스의 첫 번째 저서인 <도덕 감정론>은 여기에 반기를 든다. 스미스는 사회가 인간에게 선함을 가르쳤다고 봤다. 사회에서 살아가는 사람은 타인의 감정에 공감하는 능력을 기르게 되고, 이는 인간 도덕심의 기초가 된다는 것이다. 두 번째 책인 <국부론>도 당시 팽배해 있던 인식을 반박한다. 당시 많은 사람이 국가의 부는 금과 은에서 온다고 생각했다. 혹은 농업이 국부의 원천이라고 봤다. 무역과 산업의 중심지였던 글래스고에 살았던 스미스가 보기에 모두 이치에 맞지 않는 주장이었다. 스미스는 국가의 부는 토지가 아니라 노동력에서 나온다고 봤다. 노동력을 최대한 유리하게 배치하고 분업을 장려해야 한다고 주장했다.

스미스는 오해도 많이 받는 인물이다. <도덕 감정론>이나 <국부론> 등 그의 책을 실제로 읽어본 사람은 거의 없다. 대부분 몇몇 구절만 보고 스미스가 이렇게 말했다고 꼭해한다.

“양조장이나 정육점에 맥주나 쇠고기를 주문할 때 우리는 가게 주인에게 얼마나 필요한지 설명하지 않고, 얼마를 지불할 수 있는지 설명한다. 가게 주인의 인간성이 아닌 이기심에 호소한다” 같은 문장이다. 스미스는 시장의 힘을 믿었지만, 무조건 시장이 최상의 결과를 낳는다고 보진 않았다. 스미스가 이야기하는 자유시장 체제는 대기업이 독과점하는 시장이 아니다. 독과점이 없는 경쟁, 그래서 더 효율적이고 시장을 건전하게 만드는 경쟁을 옹호했다.

개인의 이익 추구가 자유롭게 이뤄지고 이것이 사회 전체의 이익으로 이어지는 사회를 바랐지만, 이 안에서 일어나는 개인의 경제적 이기심은 도덕적 한계 내에서만 허용하는 것이어야 했다.

책은 스미스에 대한 흥미로운 이야기를 가득 담고 있다. 그는 1751년 글래스고대에 임용돼 13년 동안 강의했는데, 워낙 인기가 많아 강의로 연간 100파운드를 벌었다. 다른 교수들보다 훨씬 많은 액수였다. 수업을 들은 한 학생은 “스미스는 다른 교수들에게서 흔히 볼 수 있는 격식을 따지는 경직성과 현학적인 경향이 전혀 없다”고 했다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com