"채식 열풍 뜨겁더니"…'소시지의 나라' 독일서 벌어진 일

입력

수정

'소시지의 나라' 독일 돼지고기 수요 급감

20년 내 최소치 찍는다

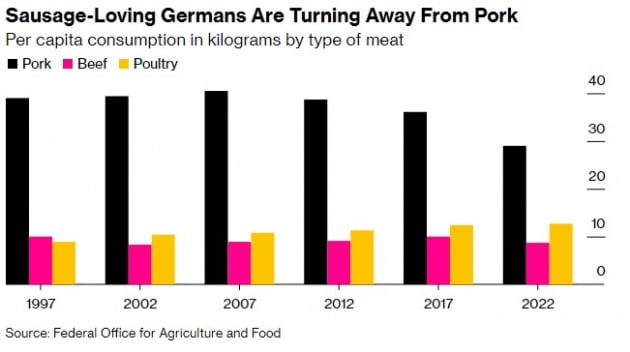

1인당 섭취량 2007년 40kg에서 지난해 29kg로 급감

채식주의 확산하고 이슬람 문화 전파한 탓

2015년 WHO에 발암물질로 지정되며 기피현상 퍼져

4일(현지시간) 블룸버그에 따르면 독일 내 돼지고기 소비량이 최근 들어 급감하고 있다. 1인당 돈육 소비량은 2007년 40㎏에서 지난해 29㎏까지 감소했다.

돈육 소비가 둔화하자 판매 부진이 이어지며 공급량도 큰 폭으로 떨어졌다. 지난 2년간 독일 내 돼지 개체 수는 80% 줄었다. 돈육 공급과 수요가 동반 하락하며 도산하는 사육장도 늘고 있다. 독일 내 최대 소시지 제조업체인 더 패밀리 부쳐스는 올해 구조조정에 들어갔다.

돈육 소비가 줄어든 건 독일에서만 벌어지는 현상은 아니다. 유럽연합(EU) 내 돈육 소비는 올해 20년 만의 최저치를 기록할 전망이다. 미국에서도 이윤이 줄어들며 장기 불황에 빠졌다. 맥킨지에 따르면 세계 돼지고기 소비의 절반을 차지하는 중국에서도 돈육 소비량이 감소세에 놓였다.

독일이 유독 크게 줄어든 배경엔 달라진 식문화가 있다. 소시지를 주로 섭취하던 과거와 달리 채식주의 열풍이 불고 있어서다. 독일 농업부에 따르면 지난해 육류 소비를 완전히 중단하진 않지만, 소비량을 제한하는 '플렉시테리언(플렉서블+베지테리언)'이 전 국민의 44%에 달했다.

이슬람 문화권의 영향이 컸다는 분석도 나온다. 독일로 무슬림 이민자들이 대거 유입되자 자연스레 돼지고기 섭취가 줄었다는 설명이다. 무슬림은 지난해 독일 인구에서 7%를 차지했다. 독일 통신사 DPA가 작년 말 설문조사를 한 결과 35세 미만 젊은 층은 소시지보다 케밥을 더 선호하는 것으로 나타났다. 튀르키예에 전통음식이 독일 전통 음식을 앞질렀다.

돈육 소비가 둔화하면서 양돈 농가가 휘청거리기 시작했다. 2020년 아프리카 돼지 열 병(ASF)을 시작으로 코로나19가 잇따르며 생산성이 줄어든 탓도 있다. 지난해에는 전쟁으로 인해 에너지 비용이 급증하며 양돈장이 줄도산한 것이다. 소와 달리 추위에 약한 돼지를 키우려면 축사 온도를 새끼 때부터 높여야 한다.에카르트 눈 독일 정육점협회장은 "돈육 관련 업체 파산은 도미노 현상처럼 확산하고 있다"며 "소비가 크게 둔화한 데다 전쟁으로 에너지 및 비료비용이 급증한 탓"이라고 설명했다.

동물복지에 관한 규제도 농가를 위축시킨 원인으로 꼽힌다. 외부 환경으로 접근성을 제고하고, 더 넓은 축사를 제공하기 위해 초기 투자 비용이 눈에 띄게 불어나서다. 하지만 소비가 둔화한 탓에 판매 가격을 높여 비용을 소비자에게 떠넘기기 어려운 상황이다.

해결책이 보이지 않자 독일 소시지 업체들은 새로운 먹거리를 찾아 나섰다. 독일 최대 소시지 업체인 루덴발더는 2014년 처음으로 채식주의자용 소시지를 개발했다. 2021년까지 기존 소시지 판매량을 따라잡았다. 식물성 육류는 생산량이 2019년부터 3년간 73% 증가할 정도로 인기를 끌고 있다.

오현우 기자 ohw@hankyung.com