'살아있는' 시골마을의 어느 회의에서 떠오른 재즈 노래

입력

수정

[arte] 남무성의 재즈와 커피 한잔도시를 떠나 전원으로 내려와 산지 13년차가 됐다. 도시가스 없이 기름과 벽난로로 계절을 넘기는 생활에 익숙해졌다. 날씨가 오락가락한 요즘은 해가 비추면 빨래를 내놓고 구름이 심상치 않으면 다시 들여놓느라 바깥을 자주 보게 된다. 장마철 시골길은 젖은 수풀냄새로 싱싱하고 산책을 나가면 온통 초록이다. 날이 더우니 깊은 밤중에 나올 때도 있다. 간혹 귀신 씨나락 까먹는 소리 같은 게 들리긴 하지만 무섭지는 않다. 나 몰라라 이어폰을 꽂고 음악을 들으면서 걷는다.

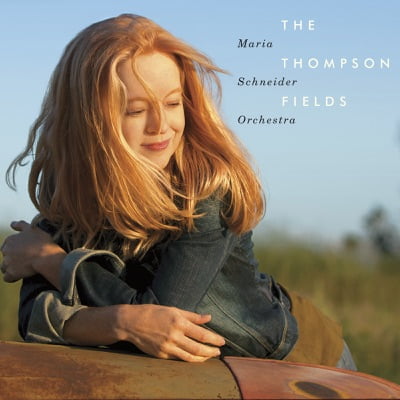

어젯밤에는 마리아 슈나이더의 ‘Walking By Flashlight’을 들으면서 걸었다. 출판된 나의 책들마다 소개한 바 있는 마리아 슈나이더는 개인적으로 굉장히 좋아하는 재즈음악가다. 아름다운 금발머리, 가녀린 여성의 몸으로 울퉁불퉁한 악사들을 잔뜩 모아놓고 지휘를 한다. 마음이 가라앉는 선율이 개구리들의 울부짖는 사운드와 믹스되면서 묘한 분위기를 자아낸다. 그나저나, 운동이라고는 1도 안한 몸매라 심히 걱정되는 요즘이다.

Maria Schneider - Walking By Flashlight

얼마 전에는 작업실 겸 집을 이사했다. 인적 없는 산 중턱에 살다가 집들이 모여 있는 마을로 거처를 옮겼다. 멀지 않은 곳에 아담한 동산이 있고 집 뒤편으로는 자작나무숲이 병풍을 치고 있어 아늑한 곳이다. 아이들 노는 소리도 들리고 어디쯤엔가 축사가 있는지 쇠똥냄새가 솔솔 나는데 이건 참 고약하다.

처음 이사 온 날에는 마을 총무라는 분이 찾아와 ‘저녁에 마을잔치가 있으니 참석하시라’는 초대를 받았다. ‘요즘도 그런 걸 하나?’ 싶었는데 총무님 집으로 내려가 보니 넓은 마당에 사람들이 모여 돼지를 잡고 고기국물에 소주와 막걸리를 나누고 있었다.

바비큐 화로 앞에 서있는데 천막텐트 안에서 어르신들이 회의 중이라며 들어오라고 한다. 어색했지만 인사도 드려야할 판이라 구석자리에 조용히 앉았다. 촌장, 이장님을 중심으로 마을이름을 바꾸자는 토론이 벌어지고 있었다. 도로명 주소 때문에 ‘천안리’가 ‘뇌암길’로 바뀌어서 마음에 안 든다는 의견들이었다. 하긴 뇌암은 불치병 아닌가. 벼락 맞은 바위라는 뜻인데 차라리 ‘벼락바위길’이 어떨까 생각했지만 입 밖에 내지 못하고 듣기만 했다.그리고 일주일 쯤 지났을까. 총무님이 찾아와 또 마을회의가 있다며 저녁에 내려오라는 거였다. 무슨 회의를 이렇게 자주하나 싶었지만 스무 가구쯤 모여 사는 작은 마을이라 빠질 수가 없었다. 그날은 비가 내려 총무님의 집 거실마루에 둘러앉았다. 뒷산에 땅을 산 부동산 업자가 주택을 지어 분양사업을 한다고 한다. 곧 포클레인 공사가 시작되고 소음과 먼지가 발생하니 대책을 마련하자는 안건이었다. 그건 그렇고 마룻바닥에 쪼그려 앉아있는 게 여간 힘든 게 아니었다. 두 시간 넘게 양반다리를 하고 있으려니 허리가 아프고 다리에 피가 안 통했다.

그런데 공사에 대한 안건이 끝나자 마을회관으로 통하는 지름길을 만들자는 안건이 다시 시작되었다. 나무숲속을 정리해서 길을 만들면 마을회관까지 도로로 돌아가지 않아도 된다는 의견이었다. 군청에다가 허가를 받아야하는가의 문제 등등으로 이어졌다. 아무리 생각해도 마을회관에 갈 일이 없는 나로서는 다리에 피가 안 통하는 게 문제였다. 환갑 칠순 넘긴 촌장, 이장님이 말씀중이라 묵묵히 듣고 있는데 그 시간이 일제강점기만큼 길게 느껴졌다.

재즈 트럼피터 쳇 베이커(Chet Baker)의 연주곡 중에 ‘In A Little Provincial Town(작은 시골 마을에서)’라는 게 있다. 아주 지루한 전개에 답답한 멜로디로 이런 상황에 딱 들어맞는 곡이다. 달달한 스윙재즈만 듣고 재즈에 입문한 친구들에게는 일종의 문턱 같은 재즈스타일로, 1950년대 중반 유행했던 쿨재즈의 표본이다. 영화 한편 감상하는 것도 견디지 못해 쇼트영상으로 때우는 성질 급한 시대에 추천할만한 음악은 아니다.하지만 재즈의 다양한 세계를 맛보고 싶다면 한번쯤 견뎌볼만한 곡이다. 트럼펫과 트롬본, 알토, 테너, 바리톤 색소폰으로 구성된 5개의 목관악기가 협주를 펼치는 이 곡에서 주선율과 대선율, 화음과 배음의 조화로 스토리를 풀어 나아가는 장면은 쿨재즈의 정체를 정면으로 보여준다. 땀방울 튀기며 요란스레 불어재끼는 비밥재즈와 선명하게 선을 긋는 쿨재즈. 참을 인(忍)자를 되새기며 문턱을 넘으면 또 다른 재즈의 세계로 여행할 수 있다.

Chet Baker - In A Little Provincial Town

마을회의는 다행히 다리 혈관이 완전히 막히기 직전에 끝났다. 집으로 돌아오는 길에 친구에게 전화를 걸어 고생담을 늘어놓았다. 그랬더니 그 친구 하는 말이 “그 마을은 살아있네”란다. 자기 아버지가 사는 시골에도 얼마 전부터 택지개발 공사가 시작되었는데 마을입구에 바리게이트와 벽돌을 쌓아놔서 문제라고 했다. 좁아진 진입로에 오가는 차량들이 긁혀 민원을 제기해야하는데 쉽지가 않다고 한다. 마을 분들이 대부분 돌아가시고 연세 드신 할머니들만 남아서 함께 의논할 상대도 없다는 것이다.

마을회의에서 난상토론을 벌여도 그게 얼마나 지켜질지는 알 수 없다. 하지만 함께 고민하고 회의하는 게 공동체의 모습인 것 같다. 마을이 살아있다고 하니 은근 재미있다. 산자락에 살 때와는 또 다른 세계다.

ⓒ 남무성