정부 "거주는 원래 불법" vs 레지던스 주인 "살던 집서 나가란 건가"

입력

수정

지면A3

레지던스 벌금 폭탄 '임박'

주택 포함 안돼 세금 중과 제외

매년 1만가구 이상 준공되며 인기

관리 사각지대 지적에 규제 나서

오피스텔 변경 1.1% 불과

소방시설·주차면적 기준 미달

다시 지어야 오피스텔 전환 가능

강서 롯데캐슬, 분양가 아래로

일관된 관리 시스템 부재

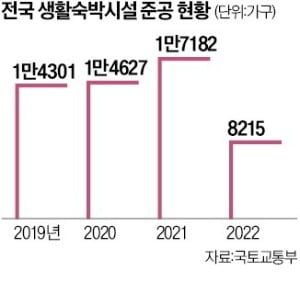

흔히 ‘서비스드 레지던스’로 알려진 생활숙박시설은 1988년 서울올림픽 당시 처음 도입된 데 이어 2002년 한·일 월드컵을 앞두고 수요가 커졌다. 문재인 정부 시절 아파트 가격이 급등하면서 보유 주택 수에 따른 세금 규제가 강화되자 대체상품으로 인기를 끌었다. 법적으로 주택 수에 포함되지 않아 취득세와 양도세 중과 대상에서 제외된다. 또 전입신고도 할 수 있어 수요자는 거주할 수 있는 집으로 생각하고 분양받았다. 2018년부터 2021년까지 매년 1만 가구 이상이 준공될 정도였다.

생활숙박시설은 건축법과 공중위생관리법상 숙박시설이기 때문에 원칙적으로 소유주가 직접 거주할 수 없다. 하지만 그 어느 부처나 지자체도 생활숙박시설을 따로 관리하지 않았다. 시행사와 분양업체는 계약서나 분양 모집공고에 ‘숙박시설’로 써놓고 실제로는 주거가 가능하다고 홍보했다. 2020년 국정감사 당시 ‘불법 주거’라는 지적이 나오자 국토부는 규제책 마련에 착수했다. 이미 분양된 생활숙박시설을 계속 집처럼 사용하고 싶다면 오피스텔로 용도를 바꿀 것을 제시하며 2년의 유예기간을 줬다.

“정부가 퇴로 제대로 열어줘야”

생활숙박시설 소유자와 거주자들은 정부가 유예해줬다고 하지만 지키기 어려운 규제라고 항변한다. 생활숙박시설을 오피스텔로 용도 변경하려면 분양자 전원의 동의를 받아야 하는 데다 주차장과 복도 폭 등의 기준을 충족해야 한다. 건물을 새로 짓지 않는 한 불가능하다는 지적이 나오는 이유다. 전체 생활숙박시설 10만3820가구 중 오피스텔로 변경을 마친 곳이 1.1%(1173가구)에 그쳤다.건축법 소관 부처인 국토부는 생활숙박시설이 원래 숙박시설이고 주거시설로 이용하는 것은 처음부터 불법이었다는 입장을 고수하고 있다. 주거시설로 인정해주면 인근 지역 주차난과 과밀학급 문제를 유발해 법을 지키는 사람이 손해를 보게 된다는 설명이다. 또 복도 폭과 소방 기준 등은 안전과 관련이 있어 규정을 완화하기 어렵다는 입장이다.

국토부 요구대로 숙박시설로 등록하는 것도 어려운 일이다. 최소 30가구를 모아서 위탁업체에 맡겨야 하기 때문이다. 숙박시설로 등록했다 해도 생활숙박시설에서 집처럼 거주할 수 있는지는 불분명하다. 실제로 숙박시설로 운영되는지는 복지부가 관리하며, 실제 점검은 지자체에서 하기 때문이다.업계에 따르면 이행강제금은 생활숙박시설 가격에 따라 1000만~4000만원 가까이 부과될 수 있다. 이행강제금 부과 시기가 닥치면서 생활숙박시설 가격은 내려가고 있다. 서울 강서구 롯데캐슬 르웨스트 전용면적 84㎡ 매물의 호가는 15억6000만원으로, 분양가(16억1000만원)보다 5000만원 내렸다.

서기열/이인혁 기자 philos@hankyung.com