日 '깜짝 성장' 비밀 뒤엔 한국인 관광객 있었다 [정영효의 일본산업 분석]

입력

수정

'다타키 경제' 일본③·끝

日경제, 이번에는 '잃어버린 30년' 탈출할까

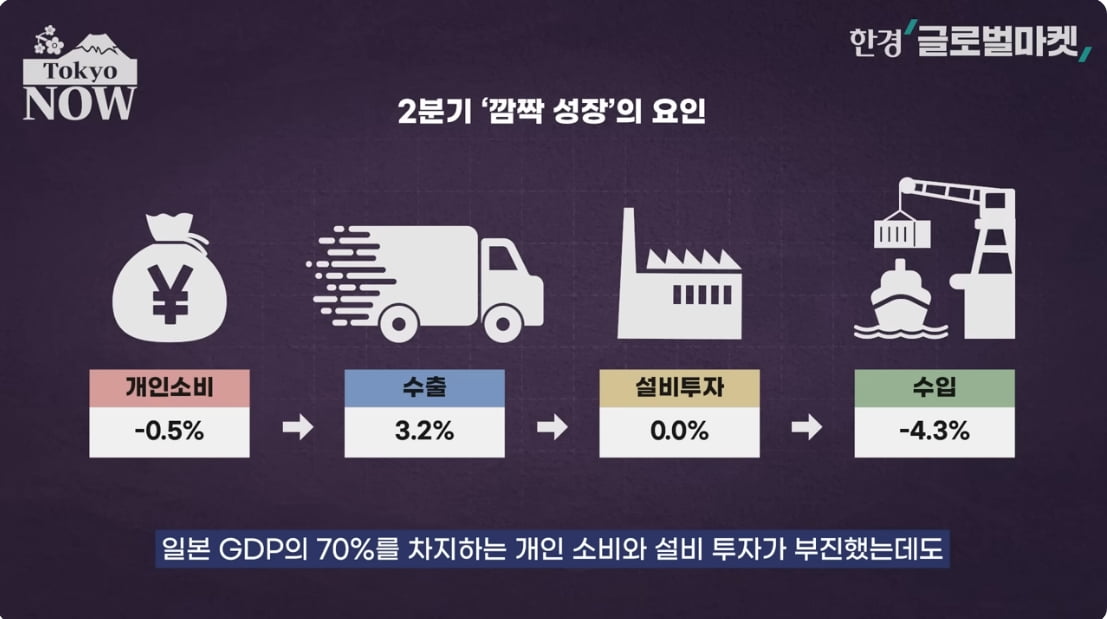

GDP 70% 차지하는 개인소비·설비투자는 '부진'

외부 영향 크게 받는 '다타키 경제'로 체질 변한탓

외국인 관광객 소비도 GDP 0.2%P 늘려

연간 성장률 전망치는 잇따라 하향조정

우에다 가즈오 일본은행 총재는 지난 25일 오사카에서 열린 간담회에서 "현재의 경기회복 국면이 언제까지 계속될 것으로 기대하기 어렵다"고 우려했다. 그럼에도 불구하고 2분기 경제성장률이 6%로 민간 이코노미스트들 예상치의 두 배에 달한 이유에 대해 일본 정부도, 경제전문가들도 속시원한 설명을 하지 못하고 있다.

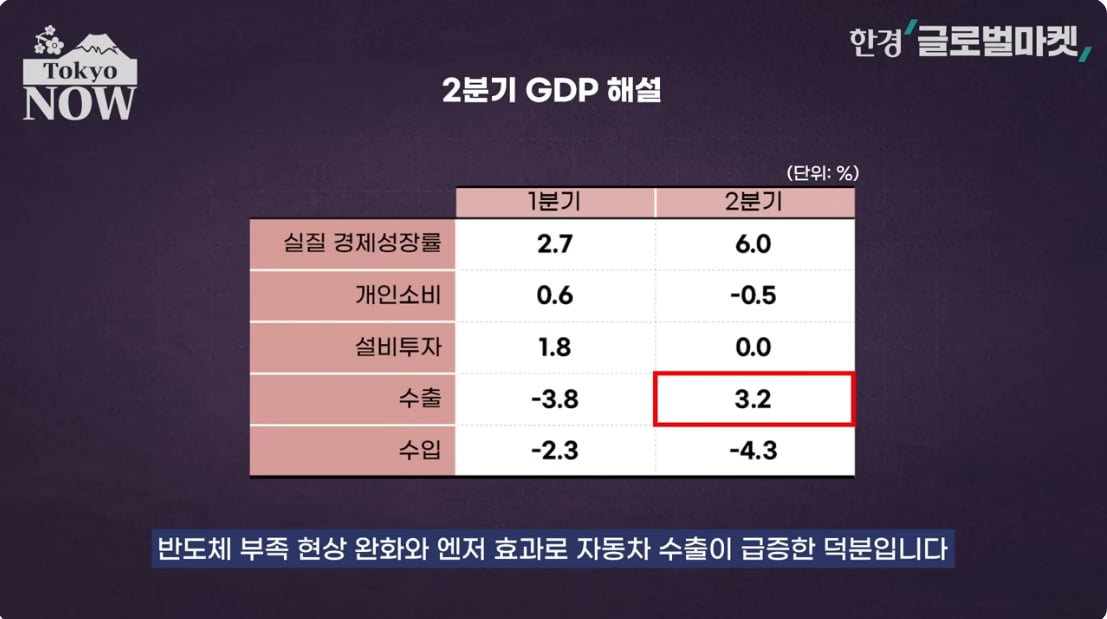

국내총생산(GDP)을 구성하는 주요 항목을 살펴보면 2분기 성장률은 납득하기 어려운 수치다. GDP의 55%와 15%를 차지하는 개인소비와 설비투자가 부진했기 때문이다. 2분기 개인소비와 설비투자는 각각 0.1%, 0.4% 증가할 것이란 예상과 달리 -0.5%, 0.0%를 나타냈다.

반면 무역수지 등의 외수 기여도가 7.2%포인트를 나타내면서 성장률이 6%까지 오를 수 있었다. 2분기 수출은 3.2% 증가했다.반도체 부족 완화와 엔저로 자동차 수출이 급증한 덕분이다. 1분기 수출이 3.8% 감소한데 따른 기저효과도 컸다.

코로나19 이전에 비해 95%까지 회복된 외국인 관광객의 소비도 GDP를 0.2%포인트 끌어올렸다. 외국인 관광객이 일본에서 쓰는 돈은 수출로 계상된다. 올해 일본을 찾은 외국인 관광객의 3분의 1이 한국인이니 한국이 일본의 수출에 기여했다고 말할 수 있다.

이처럼 2분기 일본 경제는 성장률을 갉아먹는 외수를 내수가 떠받치던 종전과 반대되는 모습으로 변했다. 문자 그대로 밖은 뜨겁고 안은 차가운 다타키 경제가 된 셈이다. 다타키 경제의 약점은 대외 경제의 출렁임에 그대로 노출된다는 점이다.

2분기 수출만 따져봐도 자동차 이외에는 부진했다. 또다른 주력 산업인 전자와 반도체 제조장비 수출은 2분기 내내 마이너스였다. 6월 소폭 흑자를 기록하며 23개월 연속 적자를 끊어낸 무역수지는 7월 다시 적자(-787억엔)로 돌아섰다.수개월 앞의 경기동향을 나타내는 선행지표로 인정받는 공작기계 수주도 계속해서 줄고 있다. 중국의 경기 후퇴, 미국과 EU의 경기 부진 가능성을 선반영하고 있다는 분석이다.

작년 말 1.5% 성장을 예상했던 일본 정부도 7월20일 올해 성장률 전망치를 1.3%로 0.2%포인트 낮춰 잡았다. 일본 정부의 전망은 올해 세계 경제가 2.6% 성장한다는 예상을 전제로 짠 것이다. 미국과 중국, EU의 경기가 예상보다 나빠지면 전망치가 추가로 떨어질 수 있다.

다양한 불안 요인에도 불구하고 일본 경제의 기초체력(펀더멘털)이 예전에 비해 탄탄해 졌다는 점은 분명한 사실이다. 관건은 이러한 흐름을 유지하느냐다. 과거에도 일본은 여러 차례 ‘장기침체 탈출'의 기대를 갖게 만든 적이 있다.

일본 정부와 일본은행은 장기침체와 디플레이션을 극복하기 위해 재정·통화정책을 총동원했다. 그 결과 3~5년 마다 경제가 반짝 상승세를 타면서 ‘이번에야말로’ 하는 기대를 갖게 하기도 했다. 2005년과 2010년 경제성장률은 2.2%와 3.3%에 달했다.

하지만 그때마다 정책오판,통화정책 실수, 자연재해, 글로벌 시장의 충격 등으로 경제성장의 불씨가 꺼지기를 반복했다. 2000년 8월 일본은행은 성급하게 제로금리를 해제해 조금씩 살아나던 경제의 싹을 잘랐다.

주가와 기업 실적이 급격히 좋아지는 반면 소득과 소비가 정체 상태인 올해 일본 경제는 살아날 만하면 꺼지기를 반복하던 지금까지의 패턴과 크게 다르지 않다. 반면 미중 패권경쟁, 탈석탄화, 인공지능(AI) 관련 산업의 급부상 등으로 글로벌 산업구조가 재편하는 시점에 일본 정부가 흐름을 놓치지 않기 위해 발빠르게 움직이는 점은 과거와 다른 모습이다. 일본 기업들이 디플레 탈출의 핵심인 임금 인상에 적극적인 점 역시 지난 30년간 보기 힘들었던 움직임이다.

전문가들은 여전히 차가운 속살까지 경기 상승의 온기가 닿을 수 있도록 정부가 지속력을 유지하는 것이 중요하다고 입을 모은다. 일본 경제는 정말 살아날까. 아니면 반짝 회복됐다 가라앉기를 반복할까. 일본 민간 이코노미스트들은 3분기 일본 경제성장률을 -0.1%로 예상했다.

도쿄=정영효 특파원 hugh@hankyung.com