獨·佛 'EU 원전 보조금' 갈등…이면엔 산업패권 다툼

입력

수정

지면A10

친환경에 원자력 포함 놓고 대립유럽연합(EU)의 양대 강국 독일과 프랑스가 원자력발전 해법을 두고 수개월째 입장차를 좁히지 못하고 있다. 독일은 “EU가 프랑스의 원전 보조금 등을 인정해주면 안 된다”며 반(反)원전 목소리를 높이고 있다. 반면 프랑스는 “독일이 자국의 값비싼 전기요금을 피하려는 기업들의 이탈을 우려해 세계적인 원전 부흥 조짐에 사활을 걸고 어깃장을 놓고 있다”며 반발했다.

프랑스 "노후 원전에도 보조금"

독일 "신규 투자에만 지원해야"

獨, 탈원전 정책으로 경쟁력 후퇴

전기료 싼 佛에 기업·투자 뺏길판

○獨 “원전 보조금 반대”

프랑스는 “원전이 지난해 EU 그린택소노미(녹색산업 분류체계: 친환경 투자를 받을 수 있는 산업 여부를 판별하는 기준) 범주에 들어가긴 했지만 신재생에너지 등 다른 에너지원과 동등하게 취급되지 않는다”며 “전력시장개혁안에서 EU는 화석연료가 아닌 에너지원을 차별 대우해서는 안 된다”고 주장했다. 원전이 태양광·풍력 등 신재생에너지 발전과 동일한 수준의 경쟁력을 보장받을 수 있도록 지원해야 한다는 것이다.

가장 쟁점이 되는 규정은 양방향 차액결제거래(CFD)다. 이 계약 시스템은 에너지 발전소와 국가기관이 사전에 에너지 가격을 합의하고 차액에 대해 사후 정산하는 방식이다. 시장가격이 높을 때는 발전소 수익을 제한하고, 시장가격이 낮을 때는 국가기관이 발전소에 차액을 지급함으로써 소비자와 에너지산업 모두 장기적으로 가격 안정성을 보장한다는 취지에서 도입될 예정이다.프랑스는 신규 원자로뿐만 아니라 기존 대형 원전에서 생산된 전기에도 CFD 규정을 적용해야 한다는 입장이다. 독일은 이에 반대하고 있다. 기골트 차관은 “CFD 시스템은 이미 감가상각이 끝난 기존 설비가 아니라 신규 투자처에 활용돼야 하는 수단”이라며 “우리에게 CFD 시스템은 에너지원 형태에 관계없이 새로운 투자를 지원하는 도구”라고 지적했다. 이에 대해 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 최근 연설에서 “전기요금 통제권을 되찾기 위해서라면 혼자서라도 싸우겠다”며 독일을 겨냥한 메시지를 내놓기도 했다.

○실상은 佛과 산업패권 다툼

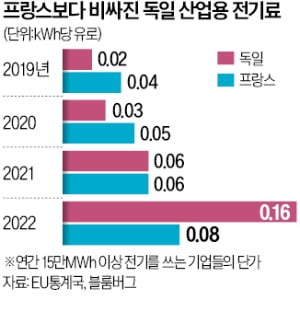

블룸버그통신은 “양국 갈등이 겉보기에는 원전 보조금에 관한 것으로 보이지만 궁극적으로는 유럽의 산업 패권을 누가 가져오느냐를 두고 벌이는 것”이라고 전했다. 로베르트 하벡 독일 부총리 겸 경제장관은 최근 “우리가 이견을 보이는 이유는 프랑스의 원전 운영사 EDF가 국영기업이라는 점에 있다”며 “프랑스 원전이 국가 지원을 토대로 시장가격보다 저렴한 전기요금을 제시하면 에너지 집약 기업이 많은 독일은 산업 기반을 잃을 수 있다”고 우려했다.독일 최대 알루미늄 제조업체 트리메트는 지난해 에너지 위기로 생산량을 대폭 줄였다. 그러다 지난 6월 상황이 반전됐다. 프랑스 EDF가 트리메트의 프랑스 제련소에 10년간 시장가격보다 저렴하게 전력을 공급하겠다고 나서면서다. 필리프 슐뤼터 최고경영자(CEO)는 당시 인터뷰에서 “프랑스의 저렴한 원전 덕분에 친환경 전환 추진을 가속화할 수 있다”며 독일 정계의 위기감을 고조시켰다. 블룸버그통신은 “독일의 값비싼 전기요금 등으로 지난 2년간 프랑스가 독일보다 50%가량 더 많은 외국인직접투자(FDI)를 유치하는 데 성공했다”고 전했다.

김리안 기자 knra@hankyung.com