폐허의 땅마다 슈퍼맨처럼 나타나…종이 집 짓는 이 남자

입력

수정

지면A19

종이 건축가 日 반 시게루

"콘크리트, 매우 단단한 재료 같지만

지진 등 재해 오면 속절없이 무너져

친환경적인 종이, 내구성도 뛰어나"

우크라 등 난민 수용소 종이로 지어

'서울디자인2023'에서 두채 선보여

"짓는 것 넘어 철거하는 것 고민해야"

지난 수십 년간은 다수의 건축가가 앞다퉈 첨단 기술, 높고 화려한 건축물 짓기에 몰입했다. 국가의 부, 자산가의 권력을 나타내는 수단으로 건축이 활용됐기 때문이다. 전 세계 도시가 스타 건축가들과 마천루 경쟁을 벌일 때 가장 낮은 자리를 찾아간 건축가가 있다. 일본이 낳은 세계적인 ‘종이 건축가’ 반 시게루(66)다. 세상에서 가장 얇고, 약하디약한 종이로 재난 지역을 찾아가 짧게는 하루, 길게는 한 달 만에 쉼터와 성당, 학교, 콘서트장을 지었다. 무너지고 폐허가 된 땅을 찾아가 누구나 영원히 머물고 싶어 하는 종이 집을 짓는 그. 반 시게루에게 종이는 그 어떤 자재보다 빠르게 지을 수 있고, 물과 불에 강한 재료다. 무엇보다 철거할 때 쓰레기를 남기지 않는 사랑스러운 건축 재료기도 하다.

그가 디자인한 종이 튜브 의자에 앉아보면 더 놀란다. 몸에 맞춘 듯 안락하기까지 해서다. 이 건축물은 내년 3월까지 모두에게 무료로 공개된다. 26일 콘퍼런스에서 만난 반 시게루는 “눈부시게 발전하고 있는 한국의 건축가들이 ‘짓는 것’만이 아니라 ‘철거하는 것’까지 고려한 건축을 함께 고민했으면 한다”고 말했다.

○“건축은 세울 때가 아니라 부술 때가 문제다”

“디자인의 목표는 건축의 과정이 아니라 철거의 과정입니다. 콘크리트는 아주 단단한 재료 같지만 지진과 자연재해에 속절없이 무너지죠. 종이는 아주 약한 것 같지만 아주 오래 견디고 사랑받는 재료가 되기도 합니다.”

지금의 재난은 자연이 아니라 인간이 만든 것. 그의 종이 건축이 빛을 발한 건 재난 지역에서다. TV를 보다 문득 자기반성적 생각에 빠진 게 시작이었다.“지진 자체로 죽는 사람은 없어요. 무너진 건축물로 인해 수많은 사람이 다치고 죽는 것을 봤죠. 건축가의 책임 의식을 느꼈습니다. 하지만 뛰어난 건축가들은 권력과 힘을 가진 부유층, 권력자, 정부를 위한 건물을 짓느라 너무 바쁜 모양이었어요.(웃음) 부자와 개발업자들의 과시용 건물을 짓는 데 집중하는 현실에 염증을 느꼈죠. 현장으로 달려가야겠다고 생각했지요.”

그는 1994년 르완다 인종 대학살 때 종이 튜브를 이용해 재해 난민 수용소를 지었다. 200만 명의 난민이 쏟아지는 빗속에서 유엔이 지급한 비닐 한 장으로 버티고 있던 때다. 그 많은 사람이 나무를 베어와 생활하며 삼림도 파괴되고 있었다. 이후 자원건축가네트워크(VAN)라는 비영리단체를 설립하고 1995년 일본 고베, 1999년 터키, 2010년 아이티, 2011년 후쿠시마 대지진까지 재해가 일어난 현장은 모두 찾았다.

그렇게 수십 년간 세계 곳곳에서 송두리째 삶을 빼앗긴 사람들에게 다시 살아갈 희망과 위로의 불씨를 전했다. 지금도 우크라이나 등 난민이 있는 여러 지역에 임시 보호소를 짓고 있다. 그 공로와 건축적 성과를 인정받아 2014년 건축계 노벨상이라 불리는 프리츠커상을 수상하기도 했다.

○‘행동하는 건축가’ 세계에 ‘종이 랜드마크’를

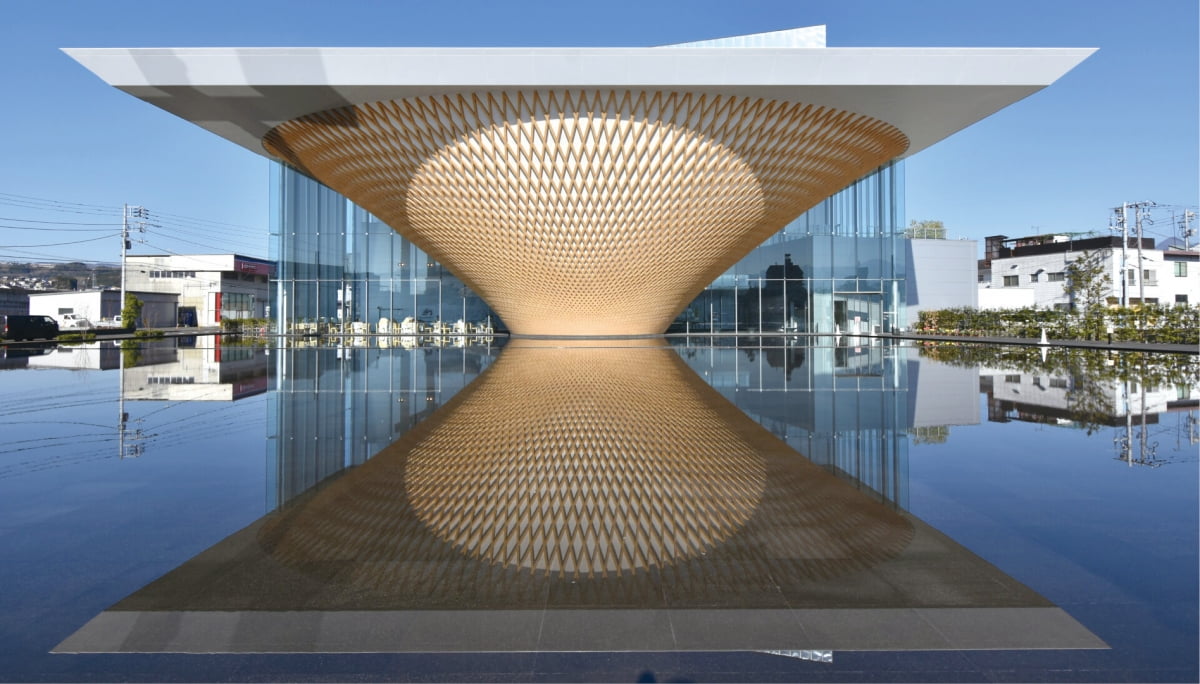

2009년 이탈리아 라퀼라에 재건된 음악당도 그렇다. 음악의 본고장으로 유명한 지역이 지진으로 폐허가 돼 수많은 음악가가 떠나는 것을 보고, 나무와 종이로 콘서트홀을 지었다. 프랑스 퐁피두센터의 분관인 ‘퐁피두 메츠센터’(2010), 미국 콜로라도주 ‘아스펜 아트뮤지엄’(2014), 한국 여주의 ‘해슬리 나인브릿지’(2010) 등이 그의 작품이다.

반 시게루의 건축물은 임시적인 것과 영구적인 것이 무엇인지 질문을 던진다. 재난 지역에 임시로 지어진 것이 영구적으로 남게 되거나, 고베 지진 때 임시로 지은 건물이 대만으로 이동하기도 해서다. 그가 생각하는 영구적 건축은 무엇일까.“콘크리트여도 사람들에게 사랑받지 못하고, 돈만 좇다 보면 금방 무너지고 맙니다. 종이와 나무로 지어진 임시 건축물이어도 사람들에게 사랑받는다면 영구적으로 남게 마련이지요.”

김보라/ 이선아 기자 destinybr@hankyung.com