27년 기자생활 접고 택한 막노동…"노동의 무게는 똑같다"[책마을]

입력

수정

[arte] 책 리뷰

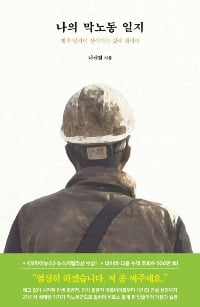

나재필 지음

아를

287쪽 / 1만7000원

수화기 너머 한 선배의 목소리. 5년만에 연락온 사람이 들려준 근황이 막노동이라니. 어안이 벙벙할 정도로 놀랐다. 27년간 기자 생활을 했던 그는 '편집의 고수'였다. 짧지만 울림이 강한 제목으로 한국편집상과 사진편집상을 받았다. 평생 펜대를 잡으며 편집국장과 논설실장까지 올랐던 그가 일용직 노동자로 일을 한다니 무슨 일이 있었던걸까. <나의 막노동 일지>를 쓴 저자 나재필은 서울과 대전의 일간지 신문사에서 기자로 일하다 갑작스럽게 퇴직했다. 그리고 수년간 단기 일용직 아르바이트와 식당 설거지 보조 등을 전전했다. 그러다 2022년 겨울부터 대기업 건설 현장에서 처음으로 막노동에 뛰어들었다. 저자는 책을 통해 막노동 현장의 희로애락을 담담하게 그렸다.

저자는 중년 노동자의 삶을 출근 도장 찍듯 한장 한장 써 내려갔다. 그의 노동은 가족을 위한 ‘최소한의 도리’였다. 막일을 하며 하나둘 상처가 늘어날 때마다 그 속에서 그의 아버지가 몸에 새겼던 흔적이 겹쳐 보였다. 아버지처럼 살지 않겠다고 했지만, 그렇게 됐다. 별 보고 출근해 달 보고 퇴근하며 저자는 '세상의 모든 아버지들'을 향해 뜨거운 경외감을 품는다. 그가 만난 막노동 일꾼들은 저마다 사연이 넘친다. 부도가 났거나, 홀어머니 병원비를 벌거나, 사기를 당했거나, 하던 공부를 접었거나. 하지만 그들은 고난 앞에서 도망치지 않았다. 정당하게 노동의 대가를 받아 언젠가는 다시 일어설 희망을 품고 살아간다. 막노동을 통해 간만에 돈을 손에 쥔 저자는 말한다. “아무짝에 쓸모없던 중년남자가 다시 쓸모를 되찾은 느낌이다. 인생의 멋진 변주다.” 그는 지금도 막노동 일지를 쓰고 있다.

방준식 기자 silv0000@hankyung.com