그물도 안치고 고기 잡으러 헤매는 중생들에게-김성동 <만다라>

입력

수정

[arte] 김기태의 처음 책 이야기

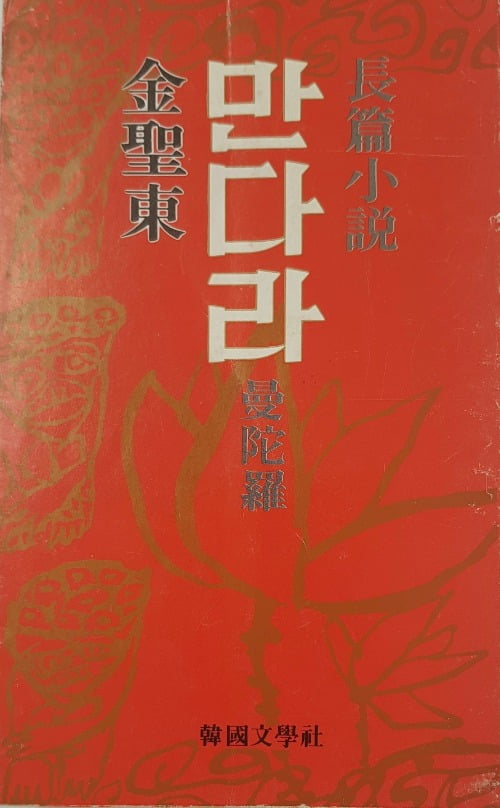

-김성동 장편소설/ 만다라曼陀羅/한국문학사/1979년 11월 10일 발행

소설 한 편 때문에 승적을 박탈당한 비운의 승려 작가

국문학도로서 한창 개인적 번민과 더불어 시대적 암울함을 달랠 길 없어 습작과 독서에 매달렸던 1980년대 초반, 필자의 우울증을 단번에 몰아내며 작가적 소양에 관심을 갖게 해준 소설작품이 두 편 있었다.하나는 기독교를 배경으로 이야기가 펼쳐지는 이문열(李文烈, 1948~ )의 <사람의 아들>이었고, 또 하나는 불교를 배경으로 생각할 거리를 던져준 김성동(金聖東, 1947~2022)의 <만다라>였다. 두 작품 모두 1979년에 책으로 나왔지만, 당시에는 초판본에 대한 관심이 없었던 터라 뒤늦게 헌책방을 전전하다 겨우 두 책 모두 초판 1쇄본을 소장할 수 있었다.어리다면 어린 나이 열아홉 살에 입산한 김성동은 여러 선방과 토굴을 전전하며 화두를 붙잡고 씨름하던 중 1974년 '주간종교'에서 주최한 종교소설 현상공모에 단편소설 <목탁조(木鐸鳥)>를 응모해 당선된다. 그러나 <목탁조>가 세상에 알려지자 “악의적으로 불교계를 비방하고 전체 승려를 모독했다”는 이유로 김성동은 승적을 박탈당하고(작가는 입산했을망정 승적을 가진 적은 없었다고 주장한다) 불교계에서 쫓겨난다.

어쩔 수 없이 세상으로 돌아온 김성동은 1978년 강릉 보현사 인근에 머물며 1주일 만에 중편소설을 탈고하는데, 그것이 바로 <만다라>였다. 이 작품으로 '한국문학' 신인상을 받음으로써 김성동은 정식으로 문단에 이름을 올리게 된다. 그리고 1979년에 장편으로 개작하여 한국문학사에서 발행함으로써 단숨에 베스트셀러가 된 책이 바로 <만다라>였다.

1981년에는 임권택 감독이 배우 전무송⸱안성기⸱방희 등을 주연삼아 영화로 만들어 1980년대 최고의 한국영화라는 찬사와 함께 그 작품성을 인정받음으로써 장차 임권택 감독을 세계적인 거장의 반열에 올리는 초석이 되기도 했다.

이중섭의 그림을 품은 책, 《만다라》

1979년 11월 10일 초판 1쇄본이 발행된 <만다라>는 가로 125mm, 세로 200mm 크기이며, 본문은 291쪽에서 끝난다. 표지는 붉은색 바탕에 연꽃 문양이 선명하여 탱화를 연상케 하는 느낌을 물씬 풍긴다. 거기에 세로 글씨로 3행에 걸쳐 ‘長篇小說/만다라 曼陀羅/金聖東’이라는 활자가, 하단에는 가로글씨로 ‘韓國文學社’라는 활자가 배치되어 있다.표지를 넘기면 요즘 책과 달리 폭이 좁게 접혀 있는 날개가 나타나는데, 맨 위에는 젊은 시절 작가의 상반신 흑백사진이, 그 아래에는 작가의 말 대신에 넣은 듯 ‘수상소감 사족(蛇足)’이 실려 있다. 내용인즉슨 이렇다.

“10년 세월을 타는 갈증으로 찾아 헤매었던 것의 정체는 무엇이었을까./그리고 다시 찾은 거리에서의 두 해 동안 나는 무엇을 했던가./이 척박한 시대의 척박한 땅에 태어나서 부당하게 배고프고 부당하게 고통받는 서러운 중생들에게 힘과 용기를 줄 수 있으며 나아가 잠든 영혼을 각성시켜줄 수 있는 종소리 같은 소설을 써보고 싶다. 미숙한 소설 한 편 썼다고 해서 세상사의 이치를 알았다고 할 수 없으며 따라서 무엇보다도 먼저 튼튼한 사내가 되고 볼 일이다.”

이로써 <만다라>가 작가의 자전적 작품임이 더욱 분명해진 셈이다. 그 아래 이어서 ‘저자 약력’이 있고, 맨 아래 더욱 작게 박혀 있는 ‘表紙畵 白寅洙 扉畵 李仲燮’이라는 활자가 눈길을 끈다.

그러고 보면 표지를 장식한 그림이 1970년대 당시 동아일보 시사만화가로 이름을 날리고 있던 백인수(1932~2011) 화백의 그림이었던 것. 그런데 그 다음에 나오는 ‘비화(扉畵)’라는 낱말이 낯설다. 표지화는 표지에 그린 그림을 가리킨다는 건 알겠는데, ‘扉畵’라니! 더구나 그게 천하의 ‘이중섭(1916~1956)’이 그린 그림이란다.

이리저리 찾아보고 물어보아도 그 뜻을 정확히 알기가 어려워 한참을 고민했는데, 출판 및 미술 담당 기자로 오래 언론사에 몸담았던 손수호 교수와의 통화에서 실마리를 찾을 수 있었다. 그가 무심코 던진 ‘도비라’라는 낱말을 듣는 순간 예전 편집자 시절에 자주 썼던 한자가 바로 ‘비扉’였음을 떠올렸던 것이다. 이 글자는 출판 실무자들이 일본어로 흔히 ‘도비라’라고 했던, 즉 ‘속표지’를 뜻하는 말이었다. ‘扉畵’는 바로 ‘속표지 그림’을 뜻하는 말이었던 것.아니나 다를까, 표지와 본문을 이어주는 면지面紙를 넘기자 보라색 바탕에 표지와 달리 모두 활자가 가로글씨로 배치된 속표지가 나타난다. 그리고 거기에 이중섭의 그림이 바탕색과 반전된 형태로 새겨져 있었다. 속표지 맨 위에 한자로 ‘한국문학 백만원 신인상 수상작’이라고 적혀 있는 걸로 보아 표지 날개에 실려 있는 수상소감이 바로 한국문학사에서 수여한 신인상에 대한 것임을 짐작할 수 있다.

당시 웬만한 노동자의 연봉이 50만 원 내외였다니 백만 원이면 꽤 큰돈이었을 법하다. 다만, 어떤 연유로 이중섭의 그림이 김성동의 장편소설 <만다라> 속표지에 실린 것인지는 확인할 길이 없었다. 아마도 이 책을 출판한 한국문학사의 대표가 이근배(李根培, 1940 ~ ) 시인인 것으로 보아 그가 소장하고 있었던 이중섭의 그림을 사용한 게 아닌가 싶다.

이처럼 세로쓰기로 전개되는 본문을 모두 넘기고 나면 맨 마지막 장에 간기면이 나온다. 제일 먼저 눈에 들어온 것은 40년이 넘는 세월이 지났음에도 선명하게 붙어 있는 인지(印紙)였다. 희디흰 한지(韓紙) 바탕에 네모진 도장이 찍혀 있는데, 얼핏 글자가 눈에 들어오지 않아 이리저리 책을 돌려보니 인지가 거꾸로 붙어 있었다. 한자로 분명하게 ‘金聖東印’이라고 새겨져 있음을 볼 수 있다.

당시 책값은 2,000원, 1977년 9월에 출판등록을 했으니 출판사 설립 후 2년 만에 낸 책이 바로 <만다라>였던 것. 이후 독자들의 뜨거운 사랑을 받아 수십만 부가 팔린 것으로 알려져 있으며, 덕분에 가난했던 작가와 출판사가 한숨 돌릴 수 있었다고 한다.

뒤표지는 앞표지와의 연장선에 있는 듯 백인수 화백의 그림이 바탕에 같은 색조로 깔려 있고, “만다라(曼陀羅)란? — 法界의 온갖 덕을 갖춘 것이라는 뜻으로 부처가 證驗한 것을 그림으로 나타내어, 숭배의 대상으로 삼은 것”이라는 설명이 가운데 백자(白字)로 새겨져 있다.

작가 김성동, 그리고 장편소설 <만다라>에 담긴 의미

작가 김성동은 1947년 충남 보령군 청라면 장현리에서 태어났다. 그의 할아버지는 몰락한 유생이었고, 아버지는 독학으로 대학 과정을 마치고 한시漢詩를 지은 다음 다시 영역英譯까지 할 정도로 뛰어난 학식을 갖춘 농촌 지식인이었다. 그러나 6·25 때 아버지와 큰삼촌은 우익에게, 면장으로 있었던 외삼촌은 좌익에게 죽임을 당해 멸문지화滅門之禍의 지경에 이르고 만다. 김성동의 어머니는 당시 받은 충격 때문에 평생을 심한 가슴앓이 속에 지냈다고 한다. 아마도 이러한 가정사가 김성동의 작품세계에 많은 영향을 미쳤으리라 짐작되는바, 장편 <만다라>의 줄거리를 살펴보면 다음과 같다.좌익인사였던 법운의 아버지는 한국전쟁 중 처형된다. 법운의 어머니는 남편이 처형되고 나자 그 충격을 견디지 못하고 가출한다. 어머니의 가출로 인해 종조모댁에 잠시 머물던 법운은 종조모댁 산장에 머물고 있던 ‘지암’이란 법명을 가진 스님을 만난다. 지암 스님의 설법을 듣고서 법운은 진정한 구도求道를 위해 머리를 깎는다.

전국을 떠돌며 방황을 거듭하던 법운은 우연히 들른 벽운사라는 절에서 파계승 ‘지산’을 만난다. 지산은 불교 계율에 전혀 관심 없다는 듯 술과 여자를 탐하며 지낸다. 지산은 원래 가난하고 힘없는 사람들을 위해 법관이 되고자 했지만 인간이 인간을 재판한다는 것에 회의를 느껴 입산한 인물로, 수행 중 석간수를 마시러 나왔다가 눈길이 마주친 여인 때문에 파계의 길을 걷게 된다.

이런 지산과 동행하며 자기도 모르게 그의 됨됨이에 이끌린 법운은 지산을 따라해 보려 하지만 지산처럼 과감한 파계에 이르지는 못한다. 이윽고 법운과 지산은 오대산에 있는 암자에 거처를 정한다. 그러던 어느 겨울날 지산은 암자 아래 술집에서 만취한 끝에 암자로 돌아오다가 산중에서 얼어 죽고 만다.

좌절한 법운은 자살을 생각하던 중 자신의 수행이 피안(彼岸)으로의 도피를 꿈꾼 것에 불과했음을, 그리고 진정한 구도는 피안이 아니라 불쌍한 중생을 구제하는 것에 있음을 깨닫는다. 그리하여 법운은 여자와 하룻밤을 보내고 난 다음 날 아침, 성큼 세상 속으로 들어간다.

결국 이 작품은 이러저러한 단서로 보아 작가 김성동의 자전적 소설임에 틀림없다. 동시에 진정한 구도는 계율과 피안에 있는 게 아니라 오히려 세속에 있다는 점을 은연중에 부각시킴으로써 허울과 형식에 얽매인 불교계의 현실을 풍자하고 있는지도 모르겠다. 또, 위에서 표지 날개에 나오는 수상소감과 같은 심정은 기실 작품 속에서 지산의 노트를 통해 좀더 명확하게 나타난다. 자신이 왜 구도의 길에서 방황하고 있는지 어머니에게 고백하는 형식으로 기록된 글에서 지산은 다음과 같이 말한다.

그렇게 몸서리를 치다가 한 생각을 얻었는데, 엉뚱하게도 문학이라는 것이었습니다. 그렇다. 나도 문학을 해보자. 잠들어 있는 중생들의 영혼을 각성시켜 줄 수 있는 저 새벽의 종소리 같은 소설을 써보자. 하지만 그것은 참으로 웃기는 얘기였어요. 생각해 보세요. 각성되지 못한 자가 쓴 소설이 어떻게 중생들의 영혼을 각성시켜 줄 수 있겠는가를. 대저 소설이란 각성된 자가 각성된 눈으로 바라본 인간들의 이야기를 쓰는 것일진대, 칼날처럼 명징明澄하고도 준열한 산문散文일 것입니다. 일 밀리의 감상이나 사기가 용납되지 않는 냉혹한 승부일 것입니다. 세상엔 자기의 성명 삼자 위에 작가니 시인이니 하는 관사冠詞를 붙이고 휴지 같은 쪼가리 글로 사기를 치는 자들도 있는 모양입니다만, 작가나 시인이라는 관사가 어찌 자랑이며 영광이 될 수 있겠습니까. 더구나 이 척박한 시대의 척박한 땅 위에서 말입니다. 그것은 고통이며 형벌일 것입니다.

그리고 작가와 다름없는 정체성을 가진 작중인물 법운은 얼어죽은 지산을 다비(茶毘)하면서 마침내 ‘병 속의 새’를 보게 된다. “순간, 나는 불더미 속으로부터 어떤 물체가 튀어나오는 것을 보았다. 그것은 한 마리의 조그만 새였다. <중략> 아아. 그것은 언제나 날 줄 모르고 한군데 못박힌 듯 앉아서 끄윽끄윽 음산하고도 절망적인 울음을 울던 <병 속의 새>였다. 갑자기 벼락치는 소리가 났다. 나는 환상에서 깨어나 현실로 돌아왔다.” 그리하여 법운의 깨달음은 피안의 세계가 아닌 속세에서의 삶에 있었음을 선언하고 있는 것이다.

부처는 왜 ‘백골 같은 허무’를 남겨주었을까?

“풀리지 않는 화두話頭의 비밀을 바랑에 담아 지고 역마(驛馬)처럼 떠돌다 경기도 S군에 있는 벽운사壁雲寺 객실客室의 문을 열자, 독한 소주 냄새가 코를 찔렀다.”이처럼 작품의 첫 문장은 법운이 지산을 처음 만나는 장면으로 그려진다. 그리고 짧은 네 문장으로 구성된, 이 책의 마지막 문단은 이렇게 마무리된다.

“도시는 부옇게 밝아오고 있었다. 아직 새벽이었는데도 길 위로는 많은 사람들이 바쁘게 오가고 있었다. 나는 정거장 쪽을 잠깐 바라보다가, 차표를 찢어 버렸다. 그리고 사람들 속으로 힘껏 달려갔다.”

이렇게 끝난 <만다라> 초판본이 세상에 나온 날로부터 22년이 지난 2001년, 작가 김성동은 전격 개작한 <만다라>를 출간한다. 그리고 어느 블로거(홈대울山房)와의 인터뷰에서 개작 경위와 의미에 대해 다음과 같이 말하고 있다.

“초판본에서는 법운이 반야행 차표를 찢으며 사람들 속으로 힘껏 달려가는 것으로 마무리했습니다. 이를 두고 독자와 평자들이 ‘하산下山’과 ‘하화중생下化衆生’의 의미로 해석했습니다. 나중 생각해보니 지산과 법운의 세납歲納과 법랍法臘이 무엇을 알기에는 너무 이르다는 판단이 들었습니다. 따라서 ‘나는 사람들 쪽을 잠깐 바라보다가, 차표를 들여다보았다. 피안이라고 찍혀 있었다. 입선入禪을 알리는 죽비소리가 들려오고 있었다. 부모미생지전父母未生之前에 시심마是甚오? 나는 정거장 쪽으로 힘껏 달려갔다.’로 고쳤습니다.” 그러나 이 글을 마치려는 순간까지도 나의 뇌리에는 여전히 작품 속에서 출가 당시를 회상하며 지산이 읊조렸던 시 구절만 남아 떠돌고 있다. 아마도 염불보다는 잿밥에 더 마음이 가는 평범한 중생이라 그런 것이리라. 얼마 전 유명한 승려가 입적한 것을 두고 소신공양(燒身供養)이니 문화재 방화(放火)니 하는 논란이 한창인 시점에서 <만다라>가 남긴 여운은 크고도 깊다. 2022년 9월 홀연히 세상을 벗어난 작가의 명복을 빈다.

남은 것은 빛바랜 가사 한 장뿐이로다

그물도 치지 않고 고기를 잡으러 헤매는 중생이여

모든 곳으로 통한다는 길

그 길을 따라

피땀으로 헤매었네 십년 세월

길은 멀어라 아침이여

돌아보니 아아 나는

어느새 다시 출발점

이 저녁 나타난 부처는

백골 같은 허무로 나를

술마시게 하는구나

술마시게 하는구나