"안 할래요, 이제 하기 싫은 것은"… 올해 이런 결심 어때요

입력

수정

[arte] 구은서의 '이유 있는 고전''새해부터는 매일 30분씩 운동하기' '2024년에는 책 많이 읽어야지'

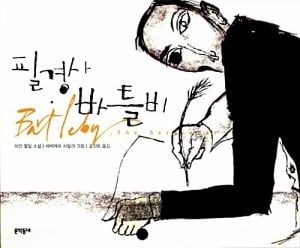

허먼 멜빌의

해마다 이맘때 반복되는 풍경입니다. 새해에는 뭔가를 해내겠다고, 더 열심히 살겠다고 결심하는 거죠. 어차피 일주일쯤 뒤에는 외면하게 될 자신과의 약속이라도 말이죠. 연초마다 반복해온 다짐이 스스로도 멋쩍게 느껴질 때, 거꾸로 이런 결심은 어떨까요. "안 하는 편을 택하겠습니다(I would prefer not to)." 이 문장은 1853년 발표된 허먼 멜빌의 소설 <필경사 바틀비> 속 유명한 대사입니다. 왜 바틀비는 이토록 단호하고 불순한 문장을 내뱉었던 걸까요.

변호사는 곧 바틀비라는 새로운 필경사를 고용합니다. '진저넛' '터키'…. 즐겨 먹는 간식으로 대충 별명 지어 부르던 필경사들로는 일손이 모자라졌거든요. "얼굴이 창백하리만치 말끔하고, 동정이 갈 만큼 예의가 발랐으며, 어떻게 해 볼 도리가 없을 정도로 외로워 보였다." 변호사는 그를 고용한 뒤 기뻐합니다. 수수한 용모의 바틀비는 일에 걸신이라도 들린 듯 밤낮없이 일을 해댑니다. 하지만 그 기쁨은 오래 가지 않아요. 어느날 갑자기 바틀비가 변호사를 향해 이렇게 말하기 시작했기 때문입니다. "안 하는 편을 택하겠습니다."

바틀비는 점차 거절이 늘어갑니다. 우체국 심부름도, 서류 묶는 사소한 잔업도, 변호사와의 사담도, 심지어 퇴근도 안 하는 편을 택하겠다고 해요. 급기야 필경사의 본업인 필사도 하지 않겠다고 합니다.변호사는 바틀비를 해고해요. 하지만 그것조차 바틀비는 거부합니다. 붙박이 가구처럼 사무실 밖 현관을 차지하고 떠나지 않습니다. 소동을 부렸다가 신문에 날까 두려워하던 변호사는 차라리 자신이 사무실을 옮기기로 합니다. 시간이 흘러 변호사는 건물 주인이 바틀비를 부랑자로 신고해 교도소로 보냈다는 소식을 듣습니다. 바틀비는 그곳에서 생을 마감합니다.

훗날 변호사는 바틀비에 대한 소문을 들어요. 필경사로 일하기 전 그가 워싱턴 우체국의 배달 불능 우편물 취급부서에서 일하다가 행정상 구조 개편으로 갑자기 해고 당했었다는 것. "선천적으로 혹은 불운 때문에 무력한 절망에 빠지기 쉬운 인간"에 대해 생각하며 소설을 끝을 맺습니다.

하지만 이건 소문일 뿐, 바틀비의 속내는 누구도 알 수 없습니다. 바틀비를 쉽게 이해할 수 없어서 여러 가지 독해가 가능하다는 게 이 작품의 매력이죠. 번역자에 따라 "안 하는 편을 택하겠습니다" 혹은 "안 하는 편이 좋겠습니다"로 번역되는 바틀비의 말은 자본주의 시스템에 대한 저항, 태업으로 해석되기도 하고, 사회에서 '쓸모 없는' 존재로 낙인찍힌 인간의 우울증으로 읽히기도 합니다. 바틀비의 무기력은 무명작가 멜빌의 좌절이 투영된 거라고 보기도 해요. <필경사 바틀비>는 멜빌이 1951년 '해양 문학의 고전' <모비딕>을 출간하고 2년 뒤 발표한 소설입니다. 지금이야 두 작품 모두 고전으로 추앙받지만, 당대에는 전혀 주목받지 못했어요.

새해에 읽는 <필경사 바틀비>는 '하지 않을 결심', 또는 '결심하지 않을 결심'을 생각하게 만듭니다. 2024년의 삼일째. 온갖 새해 다짐들이 홍수처럼 쏟아지는 중입니다. 이럴 때 바틀비의 문장을 곱씹어봅니다. '내가 무엇을 하고 싶은지' '무엇을 해야 하는지'가 아니라 '내가 무엇을 하기 싫은지' '내가 무엇을 하지 않는 편이 좋을지'부터 정하는 거예요. 혹은 올해는 조금 느슨하게 살아보겠다는 다짐도 누군가에게는 필요하겠지요.

구은서 기자 koo@hankyung.com