50일간 '카더라'만 난무…공정위, 메가톤급 규제 발표도 못하고 역풍

입력

수정

지면A6

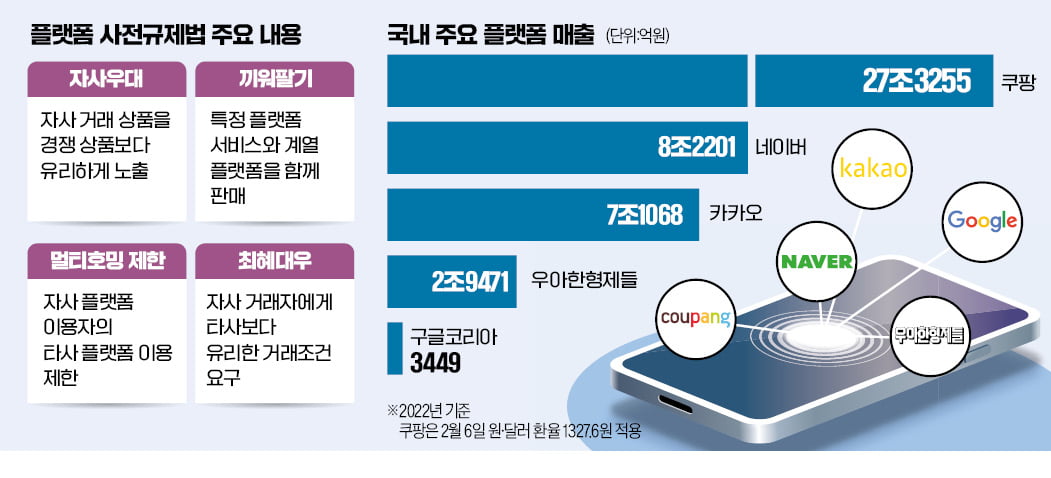

'플랫폼 경쟁촉진법' 두달 만에 원점 재검토공정거래위원회가 플랫폼경쟁촉진법(플랫폼법) 추진을 발표한 지 두 달이 채 되지 않은 7일 ‘원점 재검토’ 의사를 밝히면서 시장을 뒤흔들 초대형 규제를 협의도 없이 졸속 추진했다는 지적을 면하기 어렵게 됐다. 특히 지정 대상과 기준, 금지 행위 범위 등을 명확히 밝히지 않은 채 밀실에서 추진하는 행보를 보인 데 대해 공정위가 50여 일간 시장의 혼란을 초래했다는 비판이 나온다. 플랫폼 업계는 “일단 다행”이라는 반응이지만 ‘폐기’는 아니라는 공정위 설명에 여전히 우려하고 있다.

매출·점유율 등 기준 철저히 감춰

밀실행정에 플랫폼업계 우왕좌왕

전문가들 "입법 반대" 했는데

공정위, 다시 의견 수렴해 재추진

"폐기 아닌 전략적 숨고르기"

업계 "폐기 전까진 안심 못해"

○공정위, 밀실 추진으로 혼선 빚어

그러나 내용이 베일에 싸인 채 새로운 대형 규제가 추진되면서 혼란이 일었다. 과학기술정보통신부와 방송통신위원회 등 관계부처 협의에서부터 이견이 적지 않았고, 규제 대상이 될 수 있는 플랫폼 업계에선 혼란이 증폭됐다.

공정위는 매출, 시장 점유율, 사용자 수 등 지정 기준부터 철저히 감췄다. 지정 대상이 사업자(구글)인지, 특정 시장의 플랫폼(유튜브)인지도 혼선을 빚었다. 공정위는 “확정되지 않아 밝힐 수 없다”는 말만 되풀이했다. 그사이 시장에서는 ‘쿠팡이 빠진다더라’ ‘넷플릭스가 들어간다더라’ 등 소문이 돌며 혼란만 가중됐다. 규제에 찬성하는 입장이던 소상공인단체들이 쿠팡이 제외될 가능성이 커지자 반발하기도 했다.구글 애플 메타 등 미국 기업이 포함될 가능성이 높아지자 미국에서도 통상 문제를 제기하는 목소리가 커졌다. 미국상공회의소까지 나서 “한국 공정위는 투명성을 갖추고 대화해야 한다”며 “외국 기업을 자의적으로 겨냥해 정부가 무역합의를 위반하는 상황에 놓일 수 있다”고 지적했다.

법안 공개 요구가 빗발쳤지만 공정위는 공개 시기를 두고도 우왕좌왕했다. 지난주까지만 해도 공정위는 “설 연휴 전에 법안 내용을 발표하겠다”고 강행 의사를 나타냈지만 6일에는 “설 전에는 어렵다”고 말을 바꿨다. 이후 하루 만에 내용을 원점에서 재검토하겠다며 발을 뺐다.

○플랫폼 업계 “일단 환영”

공정위는 플랫폼법의 핵심으로 꼽힌 ‘사전지정 제도’를 포함해 모든 내용을 재검토하겠다는 방침이다. 논란이 커지자 현재 법안으로는 추진이 어렵다고 판단한 것이다. 그러나 공정위는 비판을 수용한다면서도 “플랫폼법 폐기는 절대 아니다”고 강조했다. 사전지정 제도에 대해서도 “대안이 있는지 검토하겠다는 것이지 폐기하겠다는 건 아니다”며 “대안을 논의한 뒤 재추진할 수 있다”고 했다.공정위가 “전문가 의견을 수렴해 재추진하겠다”고 밝힌 데 대해서도 비판적 시각이 많다. 공정위는 지난해에도 6개월간이나 전문가 태스크포스(TF)를 운영했고, TF에 참여한 대다수 전문가가 입법에 반대했는데도 법안을 강행했기 때문이다. 당시 TF에 참여한 한 인사는 “국내 플랫폼들이 여전히 성장해야 하는 인공지능 경쟁 시대에 이들의 손발을 묶는 것은 위험하다는 게 90% 이상의 의견이었다”고 말했다.플랫폼 기업과 스타트업들은 일단 환영하면서도 법안이 완전히 폐기된 게 아닌 만큼 여전히 우려하고 있다. 국내 최대 스타트업 단체인 코리아스타트업포럼 관계자는 “플랫폼법은 산업계, 학계 모두 반대한 것으로 이번 결정은 당연한 수순”이라면서도 “아직 완전히 철회한 게 아니기 때문에 지켜봐야 한다”고 말했다. 다른 관계자는 “유럽의 디지털시장법은 미·중 기업 규제를 통해 자국 산업을 보호하기 위한 것”이라며 “한국 공정위는 대형 플랫폼뿐 아니라 스타트업조차 반대하는 법안을 폐기해야 한다”고 강조했다.

네이버, 카카오 등 주요 플랫폼 기업은 이날 공식 입장을 밝히지 않았다. 업계 관계자는 “불확실성이 계속되는 상황”이라며 “우려를 지울 수 있도록 빠르게 결론을 내려줬으면 한다”고 말했다.

박한신/황동진/이슬기 기자 phs@hankyung.com