韓 미술시장에 거세게 부는 '해외 직구' 바람

입력

수정

지면A27

해외 경매사·화랑 한국 진출

"해외 신진 작가 정보 뛰어나"

세계적 갤러리 한국 지점들은

전시회 열 때마다 '완판 행진'

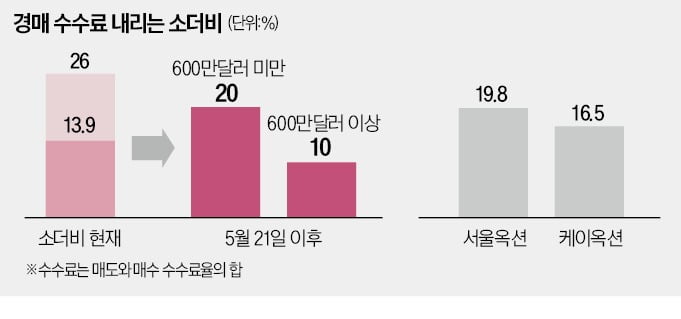

소더비는 경매 수수료 확 낮춰

600만弗 미만은 20%로 인하

한국의 미술품 컬렉터들은 요즘 이런 ‘행복한 고민’에 빠져 있다. 최근 2~3년 새 해외 옥션과 갤러리들이 앞다퉈 한국에 사무실을 열고 있어서다. 지난해만 해도 글로벌 톱5 화랑 중 하나인 영국 화이트큐브가 서울 강남구 신사동에 지점을 열었고, 세계 양대 경매사 중 한 곳인 소더비는 한남동에 사무소를 차렸다. 이들이 공격적인 마케팅으로 컬렉터를 끌어모으면서 국내 미술시장 지형도가 바뀌고 있다.

소더비 수수료 인하, 경매시장 흔드나

해외 옥션사와 유명 갤러리들이 앞다퉈 한국에 몰려오는 건 ‘돈이 된다’는 판단이 섰기 때문이다. 아시아 미술시장의 중심지였던 홍콩이 2019년 대규모 민주화 시위 등 정치적 불안으로 흔들리고, 세계적 아트페어 프리즈가 2022년부터 서울에서 열리기 시작한 게 직접적인 계기가 됐다.

여기에 소더비의 경매 수수료 인하 방침이 겹치면서 국내 컬렉터들의 직구 선호 현상은 더욱 강해질 전망이다. 소더비는 오는 5월 21일부터 600만달러(약 79억원) 미만 작품의 경매 수수료를 낙찰가의 20%, 600만달러 이상 초고가 작품은 10%로 낮춘다는 계획을 최근 발표했다. 서울옥션(19.8%, 이하 부가가치세 포함) 및 케이옥션(16.5%)과 경쟁할 만한 수준으로 내려온 것이다. 소더비의 기존 수수료율은 100만달러(약 13억원) 이하 작품 26%, 그 이상은 가격대에 따라 13.9~20% 수준이었다.

해외 갤러리도 韓에서 ‘완판 행진’

지난해 국내 경매시장에서 벌어진 사건은 이런 생각을 본격적으로 확산하는 계기가 됐다. 태국 작가 키티 나로드의 작품이 한 옥션사 경매에 2000만원대에 나왔다가 유찰됐는데, 중국 컬렉터가 이를 싼값에 사들인 뒤 중국 경매에 올려 1억원에 낙찰시킨 것. 한 갤러리스트는 “한국 컬렉터들이 아직 해외 신진 작가 정보에 어둡다는 걸 보여줬다”고 평가했다. 뒤늦게 이 정보를 접한 컬렉터가 몰려들면서 최근 서울 청담동 탕컨템포러리에서 개막한 나로드의 전시에서는 개막 전 대부분의 작품이 팔려나간 것으로 전해졌다.일각에서는 이 같은 해외 옥션과 갤러리 선호 현상이 장기적으로 한국 미술계에 악영향을 끼칠 수 있다는 우려도 나온다. 외국계 옥션과 갤러리는 한국 미술계의 장기적인 발전보다 단기적인 판매 지표를 중시할 수밖에 없다는 이유에서다. 박원재 원앤제이갤러리 대표는 “한국 갤러리들은 직접 발굴하고 키운 작가로 승부를 보는 만큼 새로운 작가를 찾고 널리 알리는 데 온 힘을 다한다”며 “아시아 미술시장의 허브가 됐지만 자체 작가는 별로 없는 홍콩의 전철을 한국이 밟을까봐 우려된다”고 말했다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com