IPO 지연에 속타는 기업들…"투자 유치·신사업 물건너갔다"

입력

수정

지면A3

IPO 신청하고 수개월째 감감▶마켓인사이트 3월 19일 오후 1시 37분

거래소 역대급 '상장 병목'

시대 변화 못 쫓는 상장 심사

삼쩜삼, 7개월 지나 결국 미승인

○IPO 환경 변했는데 심사 규정 그대로

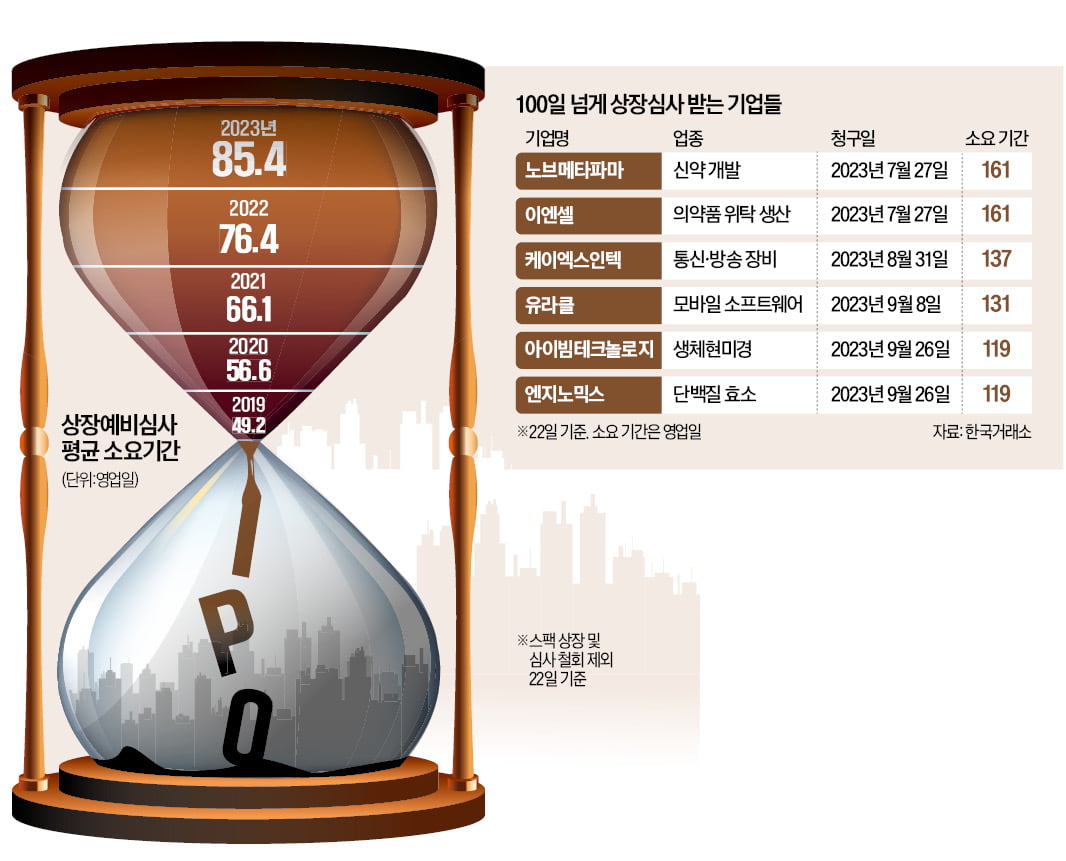

22일 투자은행(IB)업계에 따르면 현재 상장 예비 심사를 받는 곳은 41곳으로 집계됐다. 이 가운데 28곳이 지난해 하반기 심사를 청구했다. 상장 규정상 심사 기간인 45영업일을 넘긴 지 오래다.의약품 위탁생산 전문기업 이엔셀은 노브메타파마와 마찬가지로 8개월째 거래소의 심사를 받고 있다. 케이엑스인텍, 유라클, 아이빔테크놀로지, 엔지노믹스 등도 6개월째 결과를 기다리고 있다.심사 기간을 훌쩍 넘겨 수개월을 기다렸지만 결국 상장이 무산된 곳도 적지 않다. 자비스앤빌런즈(삼쩜삼), 이브로드캐스팅(삼프로TV)은 예심을 청구한 지 7~8개월 만에 미승인 판정을 받았다. 이 기간에 각각 신규 사업 확장 등을 뒤로 미루며 IPO 작업에 매달린 만큼 임직원의 허탈감이 컸다는 후문이다.

심사 속도가 느린 건 거래소 IPO 심사 인력이 감당하기 어려울 만큼 많은 기업이 상장에 도전해서다. 매년 100건에 가까운 코스닥 IPO 기업을 30여 명에 불과한 인력이 심사하고 있다. 시장 상황에 따라 상장 신청 건수가 달라지는 만큼 그에 맞춰 인력을 늘렸다 줄였다 하기엔 부담이 크다.기존에는 재무 성과 등 정량 평가가 주된 상장 적격성 심사 기준이었는데, 기술성과 성장성만을 보는 각종 특례 제도가 생기면서 정성 평가에 쏟아야 할 시간도 늘어났다.

그동안 증시에서 찾아볼 수 없던 새로운 업종에 속한 기업의 상장 도전도 이어지고 있다. 지난해 꿈비(유아용품), 나라셀라(와인 유통), 에코아이(탄소배출권) 등에 이어 올해 케이웨더(기상 정보) 등이 업계 1호 상장사로 이름을 올렸다. 심사 기간이 반년 넘게 걸린 이노그리드, 자비스앤빌런즈, 이브로드캐스팅 등도 모두 업계 1호 상장사에 도전한 곳이다.

2년 주기로 순환 보직을 실시하는 거래소 인사 시스템도 심사 지연의 주된 이유로 꼽힌다. 심사 업무를 맡은 담당 인원이 교체되면 업무 파악에 적지 않은 시간이 필요하다. 순환 보직으로 인해 IPO 기업이 가진 기술성이나 시장 전망에 대한 전문성이 떨어진다는 지적이 나온다.거래소는 심사 시간보다는 상장 자격을 갖춘 기업을 선별하기 위해 정해진 절차대로 진행하는 게 더 중요하다는 입장이다.

○거래소 눈치 보며 발만 ‘동동’

거래소의 심사 지연이 당연한 일이 되면서 IPO를 통한 조달 시점을 예측하기 한층 어려워졌다는 게 증권업계 관계자들의 공통된 인식이다. 공모주 시장 상황과 별개로 제도적 관문이 기업의 성장 전략에 과도하게 큰 영향을 끼치고 있다는 지적이 나온다. 상장 예심을 청구한 뒤엔 추가 투자 유치나 신사업 확장이 제한되는 만큼 거래소만 쳐다보고 있어야 하기 때문이다. 재무적 투자자(FI)의 투자금 회수 계획 역시 난항을 겪고 있다. 심사에 수개월이 걸린 한 IPO 기업 대표는 “원하던 시기에 자금을 조달하지 못한 것은 물론 심사가 지연되다 보니 회사 운영에 심각한 문제가 있다는 악소문에도 시달렸다”고 토로했다.최근 일부 IPO 기업은 이런 거래소 심사 지연을 감안해 상장 준비를 마치기 전에 먼저 예심을 청구하기도 했다. 어차피 심사에 많은 시간이 걸리는 만큼 이 기간에 필요한 계약이나 실적 개선 등을 이루겠다는 계획이다. 자금을 조달해야 하는 목표 시기를 지키기 위한 전략이지만, 거래소는 이런 기업이 늘어날수록 오히려 심사 기간을 늘려야 하는 악순환이 반복되고 있다.일각에선 상장 규정상 45영업일이란 기준을 바꿔야 한다는 말도 나온다. 애초에 한정된 인력으로 정해진 기간 내에 심사를 마무리하기 어렵다면 현실적인 새 기준을 마련해야 한다는 것이다. IB업계 관계자는 “점차 다양해지는 IPO 업종과 기술력에 발맞춰 전문 심사 인력 배치 및 상장 규정 개정 등을 고려할 필요가 있다”고 말했다.

최석철/배정철 기자 dolsoi@hankyung.com