조현준 섬유·중공업, 조현상 소재…'넥스트 효성' 신사업 발굴 과제

입력

수정

지면A11

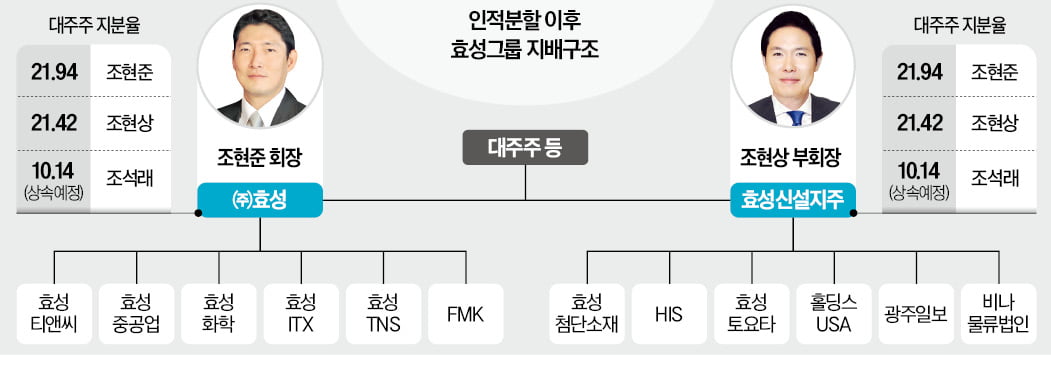

조석래 효성 명예회장 타계‘조석래 시대’가 29일 막을 내리면서 효성그룹도 ‘3세 경영’ 체제가 시작됐다. 효성은 지난 2월 계열사 간 인적분할을 결정해 경영권 분쟁의 씨앗을 없앤 만큼 조 명예회장 사후에도 별다른 문제 없이 사업이 굴러갈 것으로 예상하고 있다. 당시 효성은 장남 조현준 회장이 화학·중공업 등 기존 주력사업을, 삼남 조현상 부회장이 첨단소재를 맡는 식으로 그룹을 둘로 쪼개기로 했다. 두 그룹 모두 기존 사업을 고도화하는 동시에 인수합병(M&A) 등 공격적인 경영을 통해 규모와 내실이란 ‘두 마리 토끼’를 다 잡는다는 목표를 세웠다.

조석래 이후 효성 어디로

생전에 미리 형제간 계열 분리

경영권 갈등 불씨 사전 차단

조 명예회장 지분 10.14% 나눌 듯

○“효성, 구조조정의 모범사례”

1966년 설립돼 공격적으로 사세를 확장한 효성그룹은 1979년 재계 5위(자산 기준)의 대기업 집단이었다. 당시 현대(현 현대차그룹), 럭키(현 LG그룹), 삼성, 대우와 한묶음이었다. 섬유에서 시작해 석유화학, 중공업, 건설, 타이어 등으로 사업을 확장했다. 하지만 1998년 불어닥친 외환위기를 효성도 피해 가지 못했다. 당시 20개 계열사 중 9곳을 매각하거나 청산하며 자산 규모 기준 재계 서열이 40위권으로 밀려나기도 했다.

조 명예회장의 승부수는 ‘선택과 집중’이었다. 핵심 계열사인 효성물산, 효성중공업, 효성생활산업, 효성티앤씨를 ㈜효성으로 합병한 뒤 잘하는 분야에 그룹의 역량을 몰아준 것. 그렇게 2000년대 들어 효성은 다시 살아나기 시작했다. ‘위기는 기회’란 판단에 타이어 소재인 타이어코드, 스판덱스 등을 생산하는 해외 거점을 대폭 늘렸다. 현재 이들 품목은 세계 점유율 1위를 차지하고 있다. 효성의 재기 스토리는 구조조정의 모범 사례로 꼽힌다. 2018년엔 지주사 체제로 전환해 효성중공업, 효성첨단소재, 효성티앤씨, 효성화학 등 계열사를 신설했다.

조 명예회장이 키운 효성그룹은 오는 7월 조 회장이 이끄는 ㈜효성과 조 부회장이 이끄는 효성신설지주로 나뉜다. ㈜효성은 효성티앤씨, 효성중공업, 효성화학, 효성ITX, 효성TNS, FMK 등의 계열사를 거느리게 된다. 효성신설지주는 효성첨단소재, HIS, 효성토요타, 효성홀딩스USA, 비나물류법인을 두게 된다. 형제가 그동안 각자 맡았던 사업 위주로 분리해 경영 효율화에 나선다는 계획이다.

○올해 ‘턴어라운드’ 기대

지난해 효성의 경영 상황은 그다지 밝은 편이 아니었다. 글로벌 경기 둔화 여파로 주력 사업인 석유화학 제품 수요가 떨어진 데 따른 것이다. 스판덱스 판매 가격은 하락했고, 타이어 교체 수요 둔화로 타이어코드 쓰임새도 줄었다.

그러나 올해는 턴어라운드에 성공할 것이란 기대가 나온다. 미국 전력기기 교체 수요가 폭발하며 효성중공업 실적은 눈에 띄게 좋아지고 있다. ‘아픈 손가락’이었던 효성화학의 베트남 공장 사정도 점차 좋아져 재무구조가 개선될 것으로 관측된다. 효성첨단소재의 주력 제품인 타이어코드 판매량도 바닥을 찍고 반등하고 있다.

두 형제가 힘을 주는 분야는 차세대 소재, 수소 등 미래 사업이다. 각자 사업을 키워 분할 전 효성보다 회사 규모를 확대하겠다는 목표를 세웠다. 조 회장이 맡은 효성중공업은 미래 에너지인 액화수소로 사업 영역을 확장했다. 효성티앤씨는 페트병을 재활용한 폴리에스테르 섬유를 기반으로 친환경 시장에서 보폭을 넓히고 있다. 고부가가치 섬유인 바이오 스판덱스도 상용화했다.

조 부회장이 관장하는 효성첨단소재는 철보다 10배 강하지만 무게는 4분의 1에 불과한 차세대 섬유인 탄소섬유에 투자를 늘리고 있다. 초고강도 탄소섬유는 항공기 동체 및 부품, 인공위성을 비롯한 우주발사체 등에 활용된다.

조 명예회장이 보유한 ㈜효성 지분 10.14%는 가족에게 상속된다. 조현준·조현상 형제가 얼마씩 받을지는 알려지지 않았다. 경영권 분쟁 갈등을 겪은 차남 조현문 전 효성 부사장이 유류분 반환청구소송을 제기할 가능성이 있다. 그러나 조현준·조현상 형제가 각각 21.94%, 21.42%를 보유한 만큼 경영권 분쟁으로 이어질 가능성은 거의 없다는 관측이 많다.

김형규 기자 khk@hankyung.com