사인과 함께 싱긋 웃어주던 마에스트로, 폴리니에게 안식을…

입력

수정

[arte] 이현식의 클래식 환자의 병상일지

폴리니를 추억하며

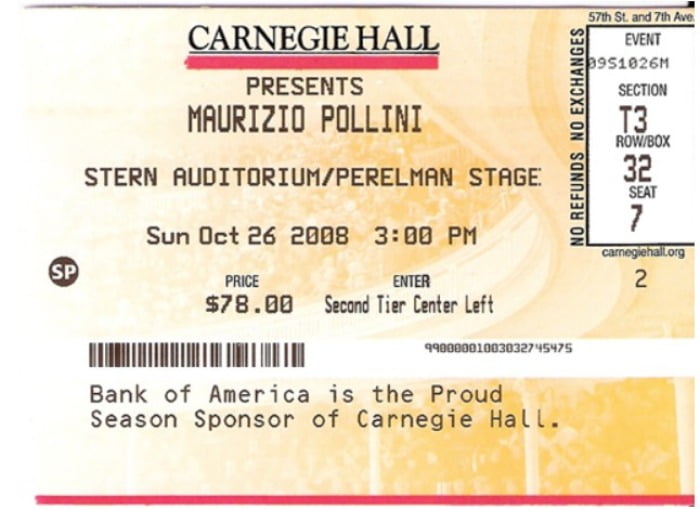

어릴 적 처음 들은 그의 쇼팽 연습곡 음반은 충격과 공포였다. 그 당시 나에게 쇼팽은 ‘피아노의 시인’이어야 했는데, 폴리니의 연주는 마치 그 음반의 표지처럼 푸르스름한 무채색의 빛이 감도는 듯했다. 그의 엄정한 연주는 나의 음악감상에 있어서 기준의 하나가 되었다. 이십여년을 기다린 끝에 2008년 10월 26일, 드디어 뉴욕 카네기홀에서 폴리니를 만났다. 그때의 폴리니는 다른 느낌이었다. 베토벤 소나타와 쇼팽 스케르초 2번 등으로 구성된 프로그램이었는데, 모닥불을 피워올리듯 힘과 열정을 불어넣어 홀을 가득 채우려는 의지가 느껴지는 뜨거운 연주였다.

당시 나는 온라인 동호회에 이런 후기를 썼다.

“열정 소나타는 힘과 스피드가 압도적이었다. 올해 66세라는데 (42년생), 아직도 라이브에서 저런 파워와 속도를 낼 수 있구나... 경탄에 입을 다물 수 없었다. ff를 내기 위해 거의 일어났다 앉으며 건반을 내리찍는 모습은 DVD에 담아 두고두고 보고 싶었다.”

메인 프로그램 때와는 다르게 홀가분해진 터치. 폴리니가 들려준 소품들의 소리는 잔잔한 호수 위에 내려앉는 달빛처럼 영롱했다. 내 자리로 되돌아가지도 못한 채 뒤켠에 서서 들었지만, 아니 어쩌면 그랬기에 더욱 잊을 수 없는 시간이었다.

코앞에서 마주한 마에스트로는 연주로 느낀 것보다 나이 들어 보였다. 조금 지친 기색이었지만 자신의 이름을 알아볼 수 있도록 정성들여 사인을 해 주었다. 언젠가 꼭 한국에서도 당신의 음악을 듣고 싶다며 감사 인사를 전하자 싱긋 웃어주던 친절한 표정이 눈앞에 선하다. 미국 투표권이 없는데도 오바마 후보 지지 뱃지를 가슴에 달고 있었던 것도 기억에 남는다.

피천득 선생은 수필 <인연>에서 아사코에 대해 이렇게 말했다. “세 번째는 아니 만났어야 좋았을 것이다.” 나는 내 기억 속 폴리니의 마지막 모습이 “백합처럼 시들어가는 모습”이기를 원하지 않았다.

근년에 나온 음반들의 표지사진에도 불구하고 나의 기억 속엔 60대 중반의 모습으로 남아있어서인지, 막상 그의 타계 소식을 접하고는 ‘아직 젊으신데…’라는 아쉬움이 컸다. 따지고 보면 카네기홀 리사이틀은 벌써 15년 전 일이고, 폴리니는 향년 82세다.

마지막까지 무대에 서느라 힘드셨지요, 마에스트로. 안 그러셔도 됐을 텐데… 음악 외적인 다른 이유가 있으신 걸까 궁금하기도 했지만, 청중에게 한 번이라도 더 연주를 들려주고픈 의지가 그만큼 크셔서 그랬겠거니, 생각합니다.

이제 모든 걸 내려놓고, 천국에서 영원한 안식을 누리시기를.

이현식 음악칼럼니스트 ▶▶▶[관련 뉴스] '피아노의 황제' 마우리치오 폴리니 별세