'무료 미술관'이 당연한 나라는 세계적 명작 영원히 못 품는다

입력

수정

지면A6

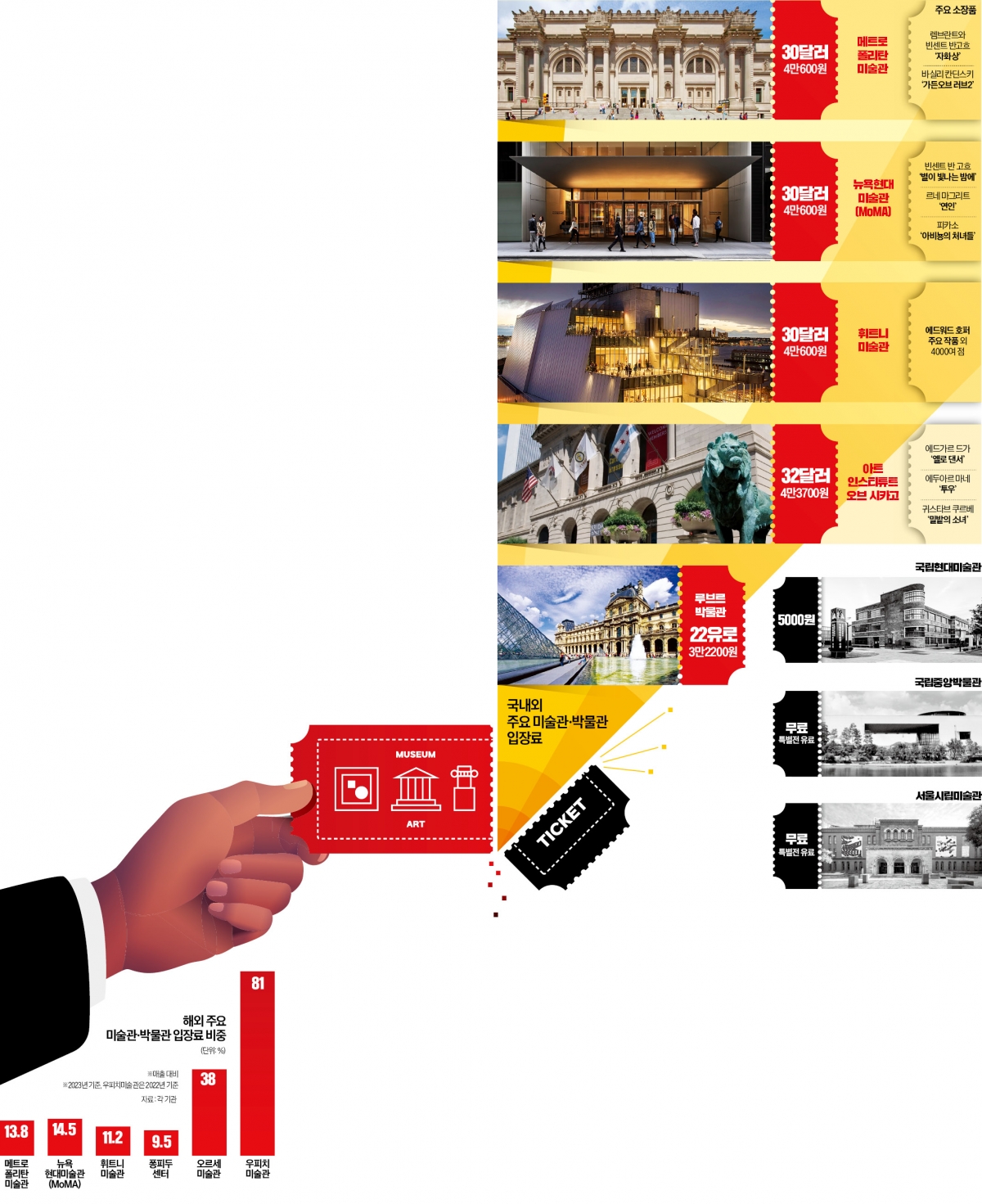

100년 문화강국으로 가는 길‘30달러 클럽.’ 요즘 유럽과 미국 유명 미술관 및 박물관을 관통하는 키워드다. 2022년 뉴욕 메트로폴리탄미술관은 입장료를 기존 25달러(약 3만3800원)에서 30달러(약 4만600원)로 올렸다. 지난해 미국 뉴욕 구겐하임미술관, 현대미술관(MoMA), 휘트니미술관도 입장료를 인상해 30달러 대열에 합류했다. 프랑스 파리 루브르박물관도 올해 초 입장료를 기존 17유로(약 2만4800원)에서 22유로(약 3만2200원)로 올렸다.

세계 도시는 문화전쟁 중 2부

(8) 예술이 왜 공짜여야 하는가…글로벌 트렌드 역행하는 韓

세계미술관 입장료 '3~4만원시대'

4만원 받는 더 메트·MoMA·휘트니

새 컬렉션 늘리자 관람 급증 선순환

퐁피두·루브르는 글로벌 분점까지

韓만 예술복지 외치며 '공짜' 고집

국립현대, 작품구입비 10년째 동결

유명화가展 가보면 태반이 복제화

"국내 볼 게 없어" 한국인도 해외로

‘실탄’ 쌓아가는 세계 미술관들

3만~4만원대 입장료는 이미 전 세계 미술관과 박물관의 뉴노멀로 자리 잡았다. 팬데믹으로 인한 관람객 감소, 인건비 상승 등에 따른 재정난을 타개하기 위한 수순이다. 결과는 어땠을까. 14일 업계에 따르면 지난해 MoMA 매출은 2억5223만달러로 전년(2억3254만달러) 대비 7% 상승했다. 이전 2247만달러에 불과하던 입장료 수입이 지난해 3645만달러로 치솟으며 성장을 견인한 결과다. 같은 기간 메트로폴리탄미술관, 아트 인스티튜트 오브 시카고, 휘트니미술관의 매출도 증가했다.입장료가 전체 매출에서 차지하는 비중도 커졌다. 정부 지원 및 후원금 의존도를 낮추고, 자체 수입으로 운영을 안정화할 수 있게 됐다는 얘기다. 지난해 메트로폴리탄미술관의 매출 중 입장료 비중은 13.8%로 전년(10.3%) 대비 3.5%포인트 늘었다. MoMA(14.5%), 휘트니미술관(11.2%), 오르세미술관(38%) 등 주요 미술관도 10%를 웃도는 입장료 수입 비중을 기록했다.

입장료를 높여 얻은 수입은 미술관과 박물관의 본질적인 경쟁력을 강화하기 위한 자금으로 재투입됐다. 입장료를 15유로로 올린 퐁피두센터는 2022년 피에르 부르디외의 사진 자료 1200여 점, 미국 화가 마샤 하피프 회화 등을 소장했다.팬데믹 이후 위축됐던 신규 컬렉션 확보 열기도 재점화하는 분위기다. 영국 런던 테이트갤러리는 지난 3년간 다양성을 테마로 LGBT, 디아스포라, 제3세계 작가 등 현대예술 작품 약 1000점을 입도선매했다. 지난해 영국 내셔널갤러리는 스위스 작가 페르디난트 호들러의 회화를 포함해 신규 소장품 구입에만 837만8000파운드(약 143억3157만원)를 쏟아부었다.

한국 문화전시는 복지에 방점

‘무료 전시’를 외치는 국내 분위기는 전 세계 미술관 입장료가 고공행진하는 추세에 역행한다는 평가가 나온다. 정부가 “국민 다수의 문화예술 향유권을 보장한다”며 수십 년째 국공립 미술관의 입장료를 대부분 세금으로 충당하고 있어서다. 국립현대미술관의 입장료는 5000원으로, 그마저 지난해 1000원 올린 가격이다. 국립중앙박물관 상설전시는 무료 관람인 데다 서울시립미술관은 지난 1월 올해 전시 라인업을 발표하며 모든 전시를 무료로 진행할 계획을 발표했다.문제는 이 같은 정책이 국공립 미술관과 박물관의 기형적인 세입·세출 구조를 양산하고 있다는 점이다. 국립중앙박물관의 2022년 세출은 2017억원으로, 주요 사업비 1546억원, 인건비 453억원 등이 투입됐다. 같은 기간 박물관이 벌어들인 수입은 35억8700만원에 불과했다. 서울시립미술관의 2022년 수입은 약 6억5800만원으로 연간 지출 154억원의 3%에 불과했다. 소장품 구입에 쓴 돈은 13억원. 2022년 국립현대미술관이 지출한 비용은 약 685억5300만원. 700억원에 달하는 세출을 충당할 입장료 수입은 13억2230만원에 불과했다. 인건비로 연간 110억7800만원이 빠져나가는데, 소장품 구입비는 10년째 40억~60억원 수준으로 제자리걸음을 했다.

복제그림으로 도배된 국내 전시

‘공짜 전시’는 장기적인 문화예술 수준 향상에 장애물이 될 악순환의 고리를 만들고 있다. 국가를 대표하는 미술관이 세계 미술사에 길이 남을 소장품 하나 찾아보기 힘든 것부터가 시작이다.블록버스터급 명화 전시가 국내에서 열리는 길도 꽉 막혀 있다. 빈센트 반 고흐, 구스타프 클림트 등 유명 화가들의 명작으로 한국에서 전시회를 열려면 미술관과 갤러리, 개인 소장자들이 보유한 소장품을 한 장소로 모아야 한다. 이 과정에서 작품 임차료, 항공 운송료, 보험료와 유지 보수 비용 등 최소 50억~100억원에 가까운 비용이 든다.

기본적인 입장료 수익을 확보할 수 없으니 국내에서 열리는 유명 화가 전시장엔 진짜 그림은 몇 점뿐이고 포스터나 레플리카(복제그림)로 도배해 놓는 경우가 허다하다. 일부 소외 계층과 청소년 등을 위한 문화 복지 혜택과 일반 관람객, 외국인 관람객에 대한 입장료 차등이 필요한 시점이라는 지적이 나오는 이유다. 미술계 관계자는 “국내 관람객의 문화 수준은 글로벌 스탠더드를 뛰어넘은 지 오래인데, 허접한 전시만 판치는 꼴”이라며 “1년에 서너 번 오직 전시 관람을 위해 도쿄에 다녀온다는 사람이 늘어나고 있다”고 말했다.미술관의 탄탄한 재정은 국가의 소프트 파워로 이어진다. 해외 경매 시장과 아트페어 등에서 적극적으로 소장품을 사들이고 수준 높은 전시를 지속적으로 열면 국내는 물론 해외 관람객까지 빨아들이는 관광 자원이 되기 때문이다. 프랑스 퐁피두와 루브르, 미국 구겐하임 등은 이미 예술계를 움직이는 하나의 브랜드가 돼 중동과 아시아, 유럽, 미주 등 국경을 넘어 글로벌 분점을 내는 수준으로 진화했다.

안시욱/김보라 기자 siook95@hankyung.com