"내수용 럭셔리, 해외서 벤츠 넘겠나"…편견 깬 제네시스

입력

수정

지면A12

해외서 더 잘나가는 세 가지 이유

(1) '임원 차'→'오너 드라이버 차'로

뒷좌석 편의기능, 운전석에 장착

(2) 머리부터 발끝까지 프리미엄

전시장 구성·정비 등 럭셔리 승부

(3) 세단만 있냐, SUV도 있다

차종 다양…해외판매 50% 눈앞

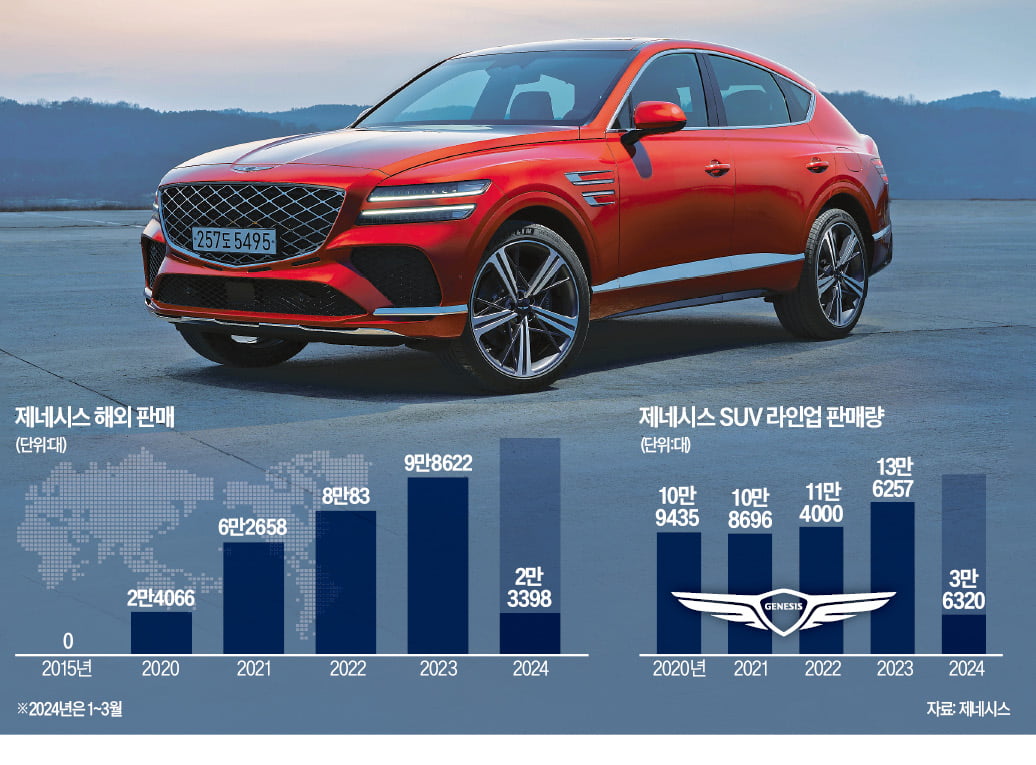

2008년 1월 현대자동차가 “글로벌 시장에서 통하는 럭셔리카를 만들겠다”며 제네시스를 내놨을 때 시장 반응은 이랬다. 대중차 이미지가 워낙 강했던 데다 성능이나 디자인 측면에서 당시 프리미엄카 시장을 꽉 잡고 있던 ‘독일 3사’(벤츠·BMW·아우디)를 넘어서는 건 불가능할 것이란 이유에서였다.15년이 흐른 2023년, 제네시스 판매량의 44%(전체 22만5000대 중 9만9000대)는 해외에서 팔렸다. 현대차는 여기에 더해 “내년에는 해외 판매량이 국내를 넘어설 것”(송민규 제네시스 사업본부장)이라고 공언했다. 차값을 독일 3사보다 확 낮게 책정하지 않았는데도 그렇다.

업계에선 제네시스가 성공한 이유로 세 가지를 꼽는다. 첫 번째는 운전석. 2008년 첫 모델이 나왔을 때만 해도 제네시스의 주인공은 ‘뒷좌석’이었다. 기사가 운전해주는 기업 고위 임원이 타깃이었기 때문이다.변화는 2015년 시작됐다. G80의 시초가 된 2세대 제네시스를 내놓으면서 뒷좌석에 몰아넣던 편의 기능을 운전석으로 넘긴 것. 상시 4륜구동 모델도 내놓고 휠을 19인치로 키웠다. 벤츠 E클래스와 BMW 5시리즈처럼 사장, 전무가 아니라 오너 드라이버로 타깃을 변경한 것이다. 포르쉐처럼 엔진, 구동계, 외장, 색상, 휠 등을 구매자가 마음대로 선택할 수 있는 ‘인디 오더’를 국내 최초로 채택한 것도 마찬가지 이유에서다.

두 번째 비결은 프리미엄 마케팅이다. 2세대 제네시스가 나온 그해 현대차는 제네시스를 독립시켰다. 그러곤 대중차인 현대차와는 완전히 다른 접근 방식으로 고객을 맞았다. 전시장 구성부터 고객 관리, 정비 서비스, 고급 문화예술을 겸비한 마케팅에 이르기까지 럭셔리 브랜드에 걸맞게 뜯어고쳤다. 2021년 ‘골프 황제’ 타이거 우즈의 교통사고는 제네시스의 안전성을 전 세계에 알려주는 ‘뜻밖의 마케팅’이 됐다. 우즈는 시속 140㎞로 GV80을 몰다 10m 아래 산비탈로 굴러떨어졌지만 다리 외엔 큰 부상 없이 구출됐다.

마지막 퍼즐을 맞춘 건 다양한 차종이다. 2017년 준중형 세단(G70)을 내놓은 데 이어 2020년 스포츠유틸리티차량(SUV) 2종(GV70·GV80)을 동시에 선보였다. 빈자리가 빠르게 채워지며 제네시스는 힘을 받기 시작했다. 국내보다 해외에서 더 그랬다. 2020년 18%이던 해외 판매 비중은 2021년 31%, 2022년 37%, 2023년 44%로 수직 상승했다.제네시스가 세운 다음 목표는 ‘고성능 럭셔리카’다. 고성능 트림은 벤츠(AMG) BMW(M) 아우디(S) 등 독일 3사엔 있고 제네시스엔 없는 마지막 빈자리다. 그 콘셉트카를 지난달 26일 미국 뉴욕에서 ‘마그마’란 이름으로 공개했다. 장재훈 현대차 사장은 “제로백, 마력 등 숫자에 매몰되지 않고 묵직한 감성의 고성능을 추구하겠다”고 했다.

김재후 기자 hu@hankyung.com