"부모님 모시고 '1박 30만원' 호캉스 갔다가…당황스럽네요" [이슈+]

입력

수정

3월 말 시행 '자원절약 재활용촉진법' 개정안

"취지 이해하지만…" 어메니티 불만 느끼기도

"호텔 서비스 제고 방안 고민해야 할 시점"

20대 직장인 김모 씨는 지난 주말 부모님을 모시고 강원도 '호캉스'에 나섰다. 김 씨는 꼼꼼히 검색해 숙박지를 엄선했고, 1박 30만원에 달하는 바다 조망의 호텔을 예약했다.체크인 당일. 호텔을 에워싼 아름다운 풍경과 깔끔한 객실은 기분을 전환하기 충분했지만, 김 씨는 이내 당황했다. 블로그를 통해 알아본 '어메니티' 정보와 달라서다. 어메니티란 호텔에서 제공하는 일회용 욕실용품을 일컫는다.

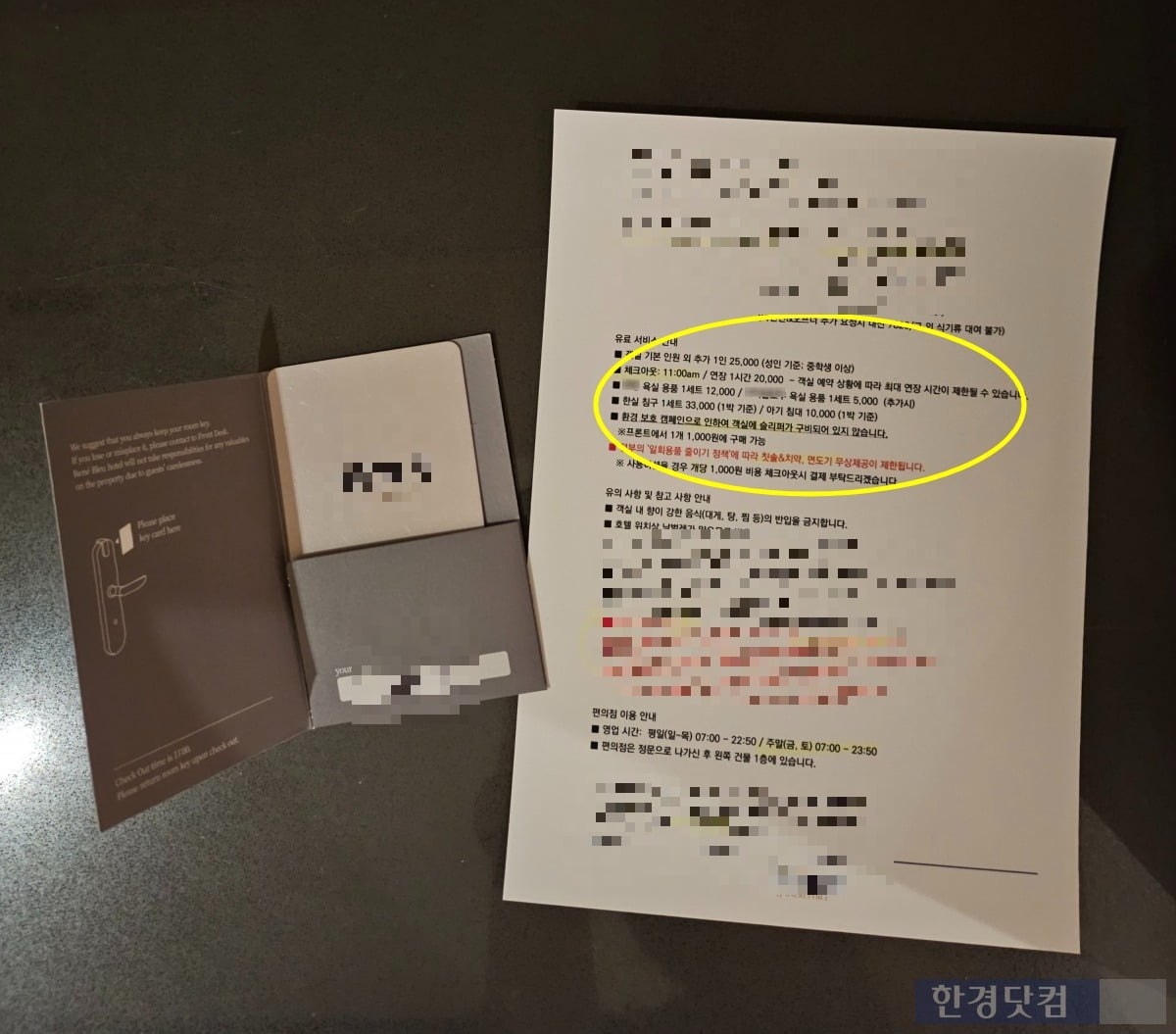

앞서 해당 호텔은 'L' 브랜드의 어메니티를 제공하고 있었는데, 지난달 29일부터 달라진 환경부의 '자원절약 재활용촉진법'에 따라 욕실용품을 대용량 다회용품으로 바꾸면서 브랜드까지 변경한 것이다. 원래 제공되던 L 브랜드 어메니티를 사용하려면 1만2000원을 따로 내야 했다.

연휴를 앞두고 전국 각지로 봄맞이 나들이를 떠나는 호캉스 여행객들이 달라진 1회용품 정책에 불만의 목소리를 내고 있다.

앞서 3월 29일 자로 개정·시행된 자원절약 재활용촉진법에 따르면 50객실 이상의 숙박업소는 1회용품을 무상으로 제공할 수 없다. 이를 어기면 300만원 이하의 과태료가 부과된다. 1회용품 무상 제공 금지 대상 물품은 칫솔, 치약, 샴푸, 린스, 면도기다. 규제 대상이 아닌 객실용 일회용 슬리퍼나 빗, 페트병 생수 등은 호텔마다 유무상 제공 여부가 다른 상황이다. 이에 중소형 숙박업소는 로비에 1회용품 자판기를 설치하는 추세다. 대형 호텔의 경우 기존에 제공하던 일회용 어메니티를 유상 판매하고, 객실 내부에는 대용량 제품을 비치하고 있다.

이어 관계자는 "친환경 생분해성수지제품으로 어메니티를 개발하는 등 서비스 제고 방안을 다각도로 모색하고 있다"고 덧붙이기도 했다.일부 유명 호텔은 이번 개정안 시행을 기점으로 아예 페트병 생수까지 없앴다. 전 객실에 정수기를 설치하는 서울 시내 호텔이 생겨나자, 정수기 렌털 업체가 반사 이익을 누렸다. 지난달 코웨이는 르메르디앙 서울 명동 호텔과 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔 각 객실에 정수기를 공급한 것으로 알려졌다. 르메르디앙 서울 명동 호텔에 공급한 정수기만 405대에 이른다. 이에 코웨이 측은 호텔 B2B 영업을 이어갈 거라고 밝힌 바 있다.

이영애 인천대 소비자학과 교수는 호텔 이용객이 어메니티 유상 제공에 불만을 가지는 것과 관련, "호텔 이용객들이 규제에 대해 무조건적인 반기를 드는 것이 아니"라며 "환경 보호 취지는 이해하지만 법 개정에 따른 불편을 '제품 유상 제공' 등의 방안으로 업체가 소비자한테만 전가하는 느낌이 들어 불만을 표하는 것"이라고 지적했다.

그러면서 이 교수는 "호텔 어메니티는 이용객들이 기념품으로 여길 정도로 타 숙박시설 대비 차별성이 있던 부분"이라며 "이용자 입장에서 큰 장점이 하나 사라졌으니 이왕 같은 돈을 낸다면 공유 숙박 시설이나 펜션 등으로 눈을 돌릴 수 있다"고 우려했다.이어 "호텔업계는 이번 법 개정을 수동적으로 받아들이지 말고 소비자의 서비스 만족도 제고 방안 모색 등의 대책을 강구해야 한다"고 당부했다.

김영리 한경닷컴 기자 smartkim@hankyung.com