마흔에 마주친 물방울을 50년간 그린 사나이

입력

수정

지면A20

故 김창열 개인전

'물방물 화가' 작고 3주기 회고

반세기에 걸쳐 그린 38점 공개

뉴욕·파리에서 생활고 시달리다

햇살에 빛난 물방울 보고 전율

"나는 모든 것을 물방울에 녹여"

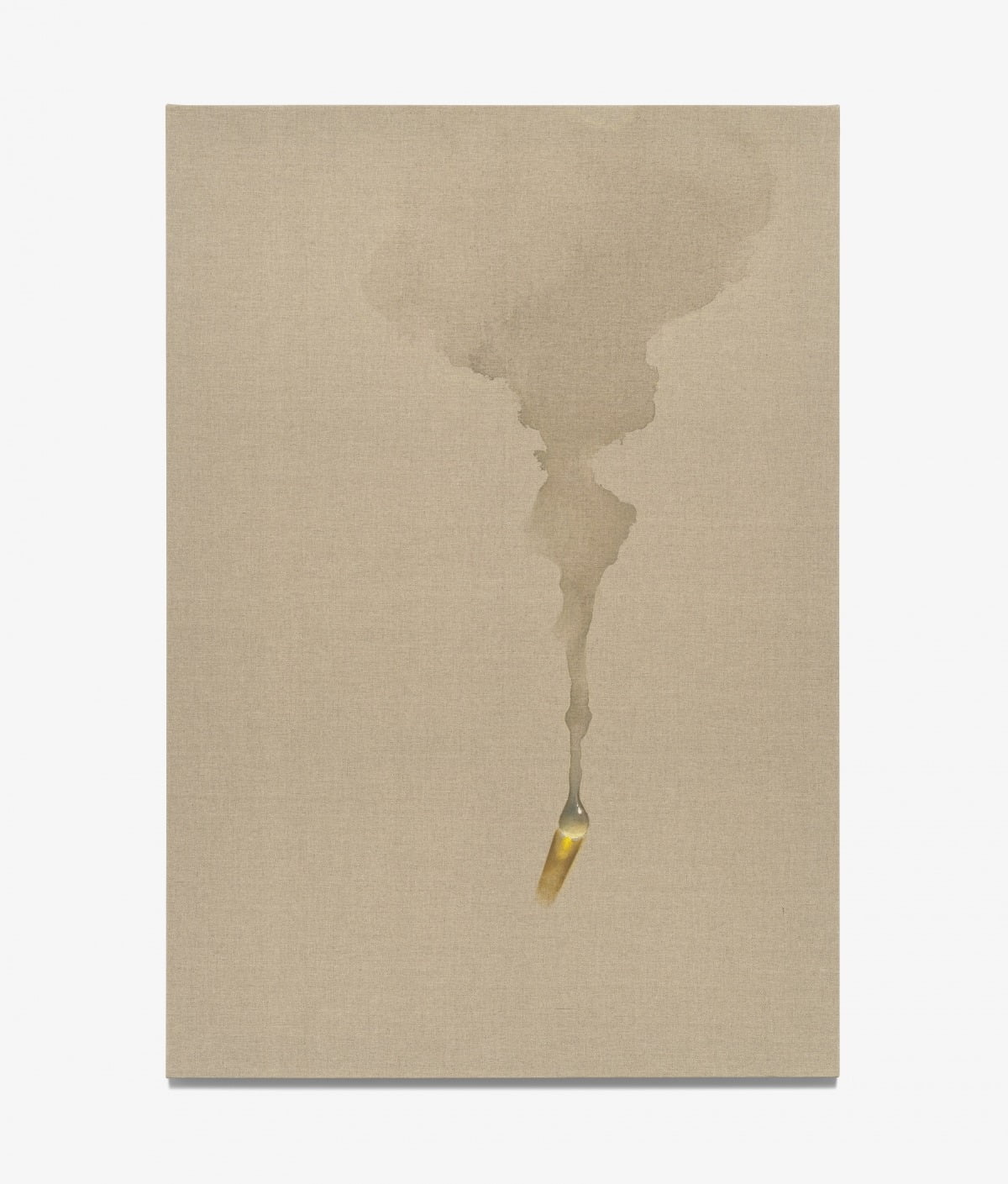

서울 사간동 갤러리현대에서 열리고 있는 김 화백의 작고 3주기 회고전 ‘영롱함을 넘어서’는 그 질문에 대한 답을 가늠해볼 수 있는 전시다. 김 화백의 1970년대 초반 작품부터 2019년 작품까지를 망라하는 그림 38점이 나왔다.

“물방울은 그냥 물방울”

김 화백이 물방울 그림을 그리게 된 계기는 한 편의 드라마를 방불케 한다. 젊은 시절부터 여러 미술 운동의 선두에 서며 두각을 드러낸 김 화백은 세계 미술계에 도전하기 위해 1965년 미국 뉴욕으로 건너갔다. 하지만 동양에서 온 무명 화가를 주목하는 사람은 아무도 없었다. 훗날 김 화백은 무관심과 생활고에 시달리던 이때를 “악몽 같았다”고 회고했다. 1969년 프랑스 파리로 거처를 옮긴 뒤에도 상황은 별반 달라지지 않았다.새 캔버스를 살 돈도 없었다. 그래서 김 화백은 그림을 그린 캔버스를 재활용해 또 다른 그림을 그리곤 했다. 그 과정에서 그는 물감이 떨어지기 쉽도록 캔버스 뒷면에 물을 뿌려뒀다. 그러던 1971년 어느 날 아침, 김 화백은 햇살을 받으며 캔버스 표면에서 영롱하게 빛나는 물방울의 아름다움에 새삼 눈을 떴다. “그때 물방울을 만나고 존재의 충일감에 몸을 떨었다”고 생전의 김 화백은 회고했다.

인기를 얻은 그에게 “왜 물방울을 그리냐”는 질문이 쏟아졌다. 평론가들은 비극을 보고 흘린 눈물, 세상을 정화하는 물, 환상과 현실의 경계 등 다양한 해석을 내놨다. 하지만 정작 그의 답변은 이랬다. “특별한 의미 없어. 물방울이 그냥 물방울이지.”

같은 물방울이 없다

김 화백은 자신의 그림을 굳이 현학적인 말로 포장하려 하지 않았다. 오직 ‘더 아름다운 물방울 그림’을 그리는 데만 열중했다. 김시몽 제주도립 김창열미술관 명예관장은 “마치 아이가 구슬 놀이를 하듯이 김 화백은 순수한 마음으로 물방울의 시각적 효과를 연구하고 즐겼다”고 말했다.김 화백은 이렇게 말하곤 했다. “나는 모든 것을 물방울 속에 녹이기 위해 물방울을 그린다.” 그 말대로 평생 수행하듯 무아지경으로 그린 캔버스 속 물방울에는 김 화백의 50년에 걸친 예술혼이 녹아들어 있다. 심오한 설명도, 화려한 색채나 모양도 없는 그냥 물방울 그림이 많은 사람의 사랑을 받는 건 김 화백의 이런 순수한 열정과 집념이 느껴지기 때문이라는 평가다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com