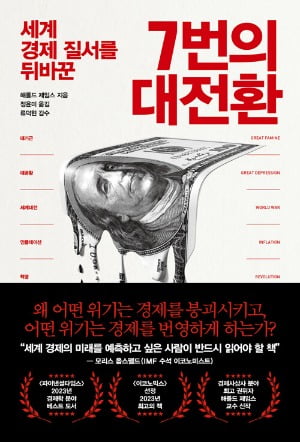

"석유파동은 좋은 위기, 금융위기는 나쁜 위기" [서평]

입력

수정

해롤드 제임스

200년간 경제 대전환 이끈 7가지 위기

코로나19 위기는 재앙인가 기회인가

코로나가 바꿔놓은 세계 경제는 역사에 어떻게 기록될까. 재앙일까, 기회일까. 경제사학자인 해롤드 제임스 미국 프린스턴대 교수는 그의 책 <7번의 대전환>에서 그동안 경제 위기를 기반으로 미래를 예측해보려 했다. 제임스 교수는 최근 200년간의 경제사를 통틀어 경제와 금융 시스템에 대전환을 가져온 7가지 위기를 다룬다. 1840년대 후반~1870년대 식량위기부터 시작해 1880년대 금융 혼란의 시기, 제1차 세계 대전, 1930년대 대공황, 1970년대 오일쇼크, 2008년 글로벌 금융위기 그리고 가장 최근의 코로나 팬데믹 등이다.

저자에 따르면 경제에는 ‘좋은 위기’가 있고 ‘나쁜 위기’가 있다. 시장과 세계화를 확장시키는 계기가 된다면 좋은 위기다. 반대로 세상을 더 작고 덜 번영하게 만드는 위기는 나쁜 위기다. 예컨대 1970년대 석유파동과 2008년 글로벌 금융위기는 완전히 다른 결말을 낳았다. 석유파동은 각국의 자원 확보를 위한 노력을 촉구하면서 경제 세계화를 가속화했다. 반면 금융위기는 수요 부족을 야기해 시장을 위축시켰다. 금융위기 대응을 위한 여러 긴축 조치에 정부에 대한 회의론을 키워 세계화를 약화시키는 요인이 됐다.

반대로 팬데믹을 계기로 세계화에 반(反)하는 자국우선주의가 강화한 건 경제에 부정적인 요인이다. 포퓰리스트들과 세계화에 반대하는 정치인들은 세계화를 팬데믹의 발생 원인으로 지목했다. 미국과 영국, 러시아, 중국 등 강대국들은 백신 문제를 두고 노골적으로 충돌하고 보호무역주의로 전환했다. 저자는 과거의 위기에서 얻은 교훈을 바탕으로 기술적 혁신과 세계화를 접목해 위기를 기회로 만들어 나가야 한다고 강조한다.

책의 흥미로운 지점 가운데 하나는 당대 경제학자와 관료들이 경제 위기를 어떻게 해석하고 대안을 제시했는지를 비중 있게 다룬다는 점이다. 미시경제학 교과서에서 만날 수 있는 칼 멩거, 레옹 발라, 윌리엄 제번스 등을 비롯해 거시경제학의 태두인 존 메이너드 케인스, 프리드리히 하이에크, 밀턴 프리드먼 등 대학자들의 사상과 이론을 엿볼 수 있다.미국 연방준비제도 이사회 현재 의장인 제롬 파월부터 글로벌 금융위기 시절의 수장인 벤 버냉키, 유럽의 크리스틴 라가르드 등 경제 위기 순간 중요한 역할을 해온 미국과 유럽 등의 핵심 경제관료들도 나온다.

신연수 기자sys@hankyung.com