가와사키홀에 피어오른 조성진의 라벨: 이토록 우아하고 정교하다니

입력

수정

[arte] 이현식의 클래식 환자의 병상일지조성진이 라벨 곡들만으로 리사이틀을 한다니! 지난 2월 임윤찬 도쿄 리사이틀을 다녀온 뒤 이 스케줄을 알게 됐다. 다시 도쿄행 비행기표를 끊지 않을 수 없었다.

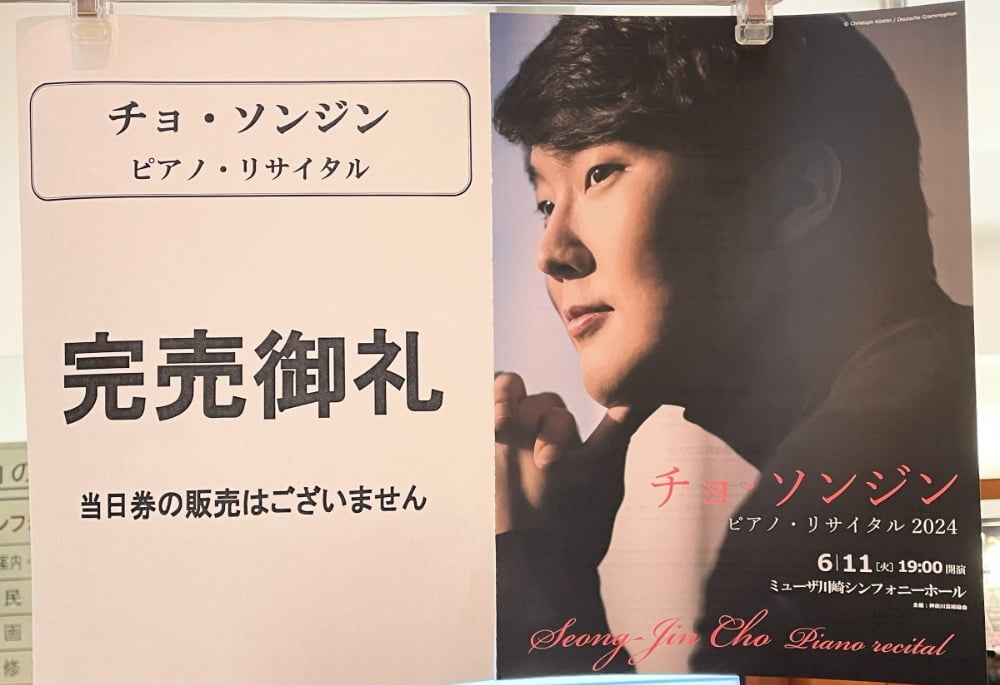

조성진 리사이틀

6월 11일 도쿄 뮤자 가와사키 심포니 홀

파리에서 미셸 베로프를 사사한 조성진은 베토벤, 슈베르트, 라흐마니노프, 리스트 등으로 레퍼토리를 넓혀왔다. 조성진만의 개성을 담은 좋은 연주들이었지만 독일이나 러시아 등의 음악은 다른 대안들도 많은 반면, 프랑스 레퍼토리라면 역시 조성진으로 들어보고 싶었다. 드뷔시와 달리 라벨의 곡들은 아직 음반으로 나오지 않았으니까, 더더욱 실연으로 만나보고 싶은 마음이 컸다.

“생긴대로 논다”는 말이 있다. 일반적 용례에선 별로 좋게 쓰이는 말은 아닌데, 눈에 보이는 모습과 귀로 들리는 연주(play)의 느낌이 통한다고 영어로 생각해 보면 얼추 맞는 말이다. 연주자의 외양에는 소리를 만드는 물리적 토대로서의 신체 구조뿐 아니라 내면적인 성격과 기질도 드러나기 때문이다. 이날 조성진의 연주는 아주 좋은 의미에서 “생긴 대로” 였다.

첫 곡은 <그로테스크한 세레나데 (Serenade grotesque)>. 재즈적 요소도 느껴지고 현대음악 느낌도 나고…세레나데치고는 과연 꽤 기괴한(?) 곡이었다. 조성진은 이런 다양한 요소를 아주 깔끔하고 민첩하게 요리해냈다.

<고풍스러운 미뉴에트>와 <소나티네>를 지나 <거울(Miroirs)>. 본격적으로 조성진 표 라벨 연주의 특질들이 두드러졌다. ‘바다 위의 작은 배(Une barque sur l’ocean)’는 작은 악구들의 아티큘레이션, 각 소절의 프레이징 모두 깔끔하면서도 음악적으로 잘 표현되었고, 운동감도 뛰어났다. ‘알보라다 델 그라치오소’ 역시 날렵하고 리드미컬한 표현이 일품이었다.

후기를 적은 메모를 들춰보니 계속 나오는 표현이 ‘깔끔하다’, ‘유려하다’, ‘우아하다’ ‘날렵하다’, ‘정교하다’…이런 형용사들이다. 큰 소리를 내야 하는 부분에서도 거칠지 않았다. 포르티시모를 때릴 듯한 모션에서도 마지막 찰나에 힘을 잘 갈무리해서 아름다운 울림으로 소리를 다듬어냈다.

<밤의 가스파르>는 그런 점에서, 매우 개성적인 연주였다. 1곡 온딘(Ondine)은 듣던 중 가장 유려하고 세련된 편에 속했다. 3곡 ‘스카르보(Scarbo, 짓궂은 도깨비)’는 예술의 전당에서 다닐 트리포노프가 했던 충격적인 연주와 계속 비교하며 듣게 되었다. 트리포노프가 그려낸 스카르보는 밤길에 마주쳤다간 내가 죽을지도 모르겠다는 생각이 들 정도로 무시무시했다면, 조성진의 스카르보는 보다 인간적인(?) 느낌이었다. 그럼에도 구석구석 아주 섬세하게 매만져져 있어서, ‘이 도깨비는 이런 모습이겠군’하고 마음속에 그려볼 수 있을 것 같았다.

<우아하고 감상적인 왈츠>와 끝 곡인<쿠프랭의 무덤>이 조성진의 스타일에 더 잘 어울려 보였다. 정말로 우아하고 감상적이었고, 분석적이면서도 극적인 연주였다. 다층적이고 복합적인 요소들을 각각의 특성에 맞게 풀어냈다. 활기차고 다이내믹한 부분들도 뛰어났지만, 아주 약하고 가벼운 소리 여러 개의 음영을 겹쳐가며 그림을 그리는 솜씨도 일품이었다.

2월 임윤찬 도쿄 리사이틀 때와는 달리, 가와사키에는 한국에서 온 관객이 많은 것 같지는 않았다. 내 옆에는 50대 후반쯤 돼 보이는 일본 여성들이 앉아있었는데, 그들의 대화 중 알아들을 수 있는 고유명사들로 짐작건대 상당한 수준의 마니아임이 분명했다. 곡 하나가 끝나고 조성진이 일어나 인사할 때마다 “스고이~~!” “스바라시이!”를 연발하던 이분들, 결국 파반느가 끝나자 “우와아”하는 환호성과 함께 기립박수를 쳤다. 이분들 외에도 많은 일본 관객들의 기립박수 속에, 조성진은 미소 띤 얼굴로 손을 흔들며 퇴장했다.

나는 피아노 소리가 홀에서 울리는 모습을 공기 중에 꽃이 피는 것으로 묘사하곤 한다. 뮤자 가와사키 홀은 플레트네프와 임윤찬의 리사이틀을 들었던 도쿄 오페라시티 콘서트홀과는 또 달랐다. (그 홀도 음향 정말 좋다) 오페라시티 콘서트홀이 공기 중에 장미를 피워냈다면, 뮤자 가와사키 홀은 매화를 피워내는 느낌이었다.

이현식 음악칼럼니스트